她是天才,是狂人,在短道速滑赛场有过一段让人窒息的统治力。她身上的舍我其谁,目空一切,口无遮拦,通常并不属于传统意义上的中国式运动员。这是一个「顶流」的故事,也是一个曾经的天才运动员的故事,但更是一个独立的生命个体,在种种规则的剪除和抑制之外,如何捍卫和保全自我的故事。

文|卢美慧

编辑|金石

摄影|JiaYu

妆发|LULU ONTIME

造型|THEXIStudio

快乐供给

没有王濛热不起来的场子。

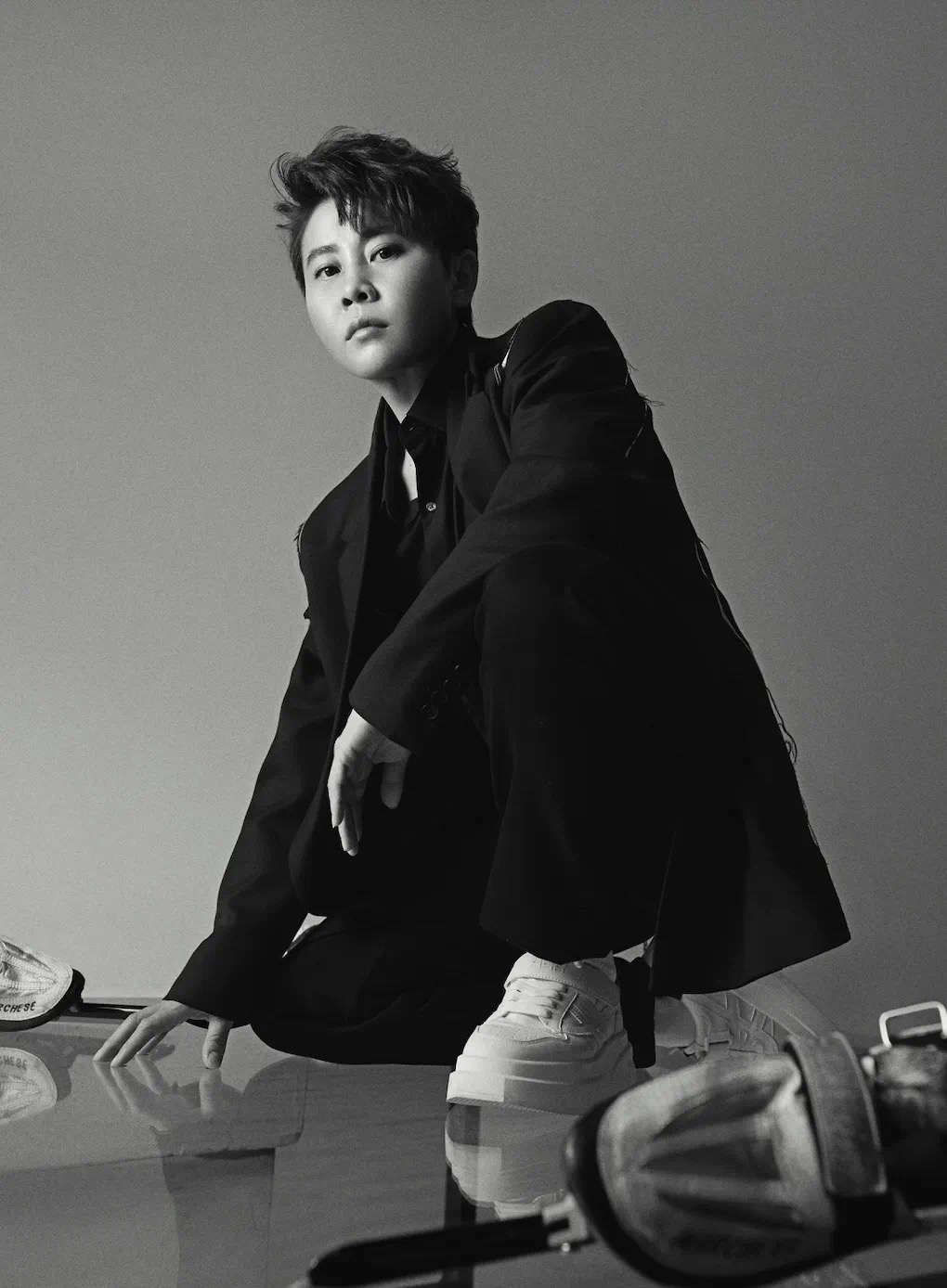

《人物》拍摄封面这天,原本不熟悉的一群人凑到一处工作,理论上总需要点儿寒暄和熟悉的时间。

王濛完全不用。

哪儿都是她的主场,开口必有包袱。化妆的姑娘给她眼线稍微描长了一点点,她说,「哎呀,太媚了,这太妖艳了,整得跟个爱豆似的。」「爱豆」是标准的东北发音,尾声两个连续的重读,逗乐了一屋子的人。

采访时段子更多,她说起当运动员的时候,央视有位叫尉(yu,四声)迟学敏的记者长期报道短道速滑,有一回这个记者给她的一位老教练打电话,电话这头儿说,他叫尉迟,是北京的记者,「我教练就听岔劈了,他说啥玩意儿?浴池?我在北京没(四声)办过卡啊,哈尔滨的澡堂子倒是有。」

到了拍摄,里里外外围着人,摄影师试图调动王濛的情绪,结果冷不丁她来了一个反杀,「我跟你说啊,如果你想调节气氛呢,那可以放一下我的歌儿。」很快,现场音乐从抒情爵士变成新近发行的《我的眼睛就是尺》,她那段东北rap一出来,大家又都乐了。

拍摄那天,上海疫情的消息搞得人心惶惶,焦虑一路蔓延到北京的那间影棚,王濛的出现很快驱散了空气中的不开心——在她的字典里,悲观、失望、压抑之类的字眼儿没什么位置,或者她秉承着东北人天性中消解一切愁苦的能力,日子咋都要过下去,大家都得支棱起来。

制造并供给快乐,对王濛来说实在是小菜一碟。北京冬奥会期间,她的好友、前短道速滑运动员陈尚鹏正在吉林,被封在单位,一个月都没回家,在那般的困局之中,王濛的解说是一剂强力快乐药水,「从自己的心态来说,其实那时候离北京冬奥比较有距离」,但是王濛扯着嗓子的吼叫式解说消弭了这种距离,「感觉她拽着你的耳朵在那儿喊,特别亲切」。

那份亲切极大程度疏解了隔离生活的苦闷。整个冬奥期间,陈尚鹏的朋友们都在跟他讨论王濛,他觉得王濛无意中为压抑的人们提供了一个情绪出口,「大伙儿都觉得,我必须得穿个西装,带棱角的。实际上一个穿运动服的人,很舒服,特别好看,会有这种感觉。」

另一位朋友聂鑫跟陈尚鹏感受类似,当时他被封在沈阳,他告诉《人物》,生活里王濛就是这样的人,大大咧咧,没啥愁事儿,行走的相声演员,话匣子打开了谁也摁不住,「就听她叭儿叭儿的,完了给大家都整得挺开心。」

以此作为路径,或许能理解2022年北京冬奥会期间王濛意外而又似乎必然的「走红」。

2022年2月5日,北京冬奥会第一个正式比赛日,中国队在短道速滑混合团体2000米接力决赛中夺得首金,万分紧张的2分37秒348之内,观众们能清晰地听到王濛在选手们每一个交接棒、每一次超越期间哐叽哐叽砸桌子的声音,武大靖率先滑过终点的时刻,王濛干脆从解说台蹦了出来,她挥舞手臂,连吼带喊,毫不掩饰那一刻的狂喜,并贡献了冬奥期间广为流传的那则金句:「我的眼睛就是尺!」

那一刹那的释放勾起了许多人的兴趣,新冠疫情下全程闭环举行的冬奥会,因为王濛东北家常嗑儿式的解说、压迫感十足的激情,让无数人有了亲近和好奇的可能。

整个冬奥期间,王濛用一种完全不按套路出牌的方式重新定义了赛事解说——人们对名宿的印象通常是,端庄、严谨,乃至刻板,王濛不管那些,把条条框框都甩到一边,一副烟嗓儿,调门儿又大,她的出场,仿佛一场严丝合缝、容不得一丝差错的交响乐现场,半路杀出一声不讲道理的唢呐,横冲直撞,机关枪似的一阵突突,一度让激情解说界的「前辈」黄健翔插不上话。

但正是王濛,在种种规则限制和必然的宏大叙事之外,为本届冬奥会贡献了一番野生、欢脱、草莽气十足的生动,也让人们在2022年这个算不上轻松的年份,获得了难得的喘息缝隙。

此时,作为前短道速滑运动员,王濛距离因伤告别冰场已经8年,距离2010年温哥华冬奥会她势不可挡的巅峰之战已经12年,在你方唱罢我登场的运动场上,大家更为习惯的规律是,荣耀既成过去,深藏功与名才是正途。但2022年年初的王濛,以一己之力成为一个结结实实的意外,用她自己的话说,「谁还不是个顶流呢?」

刺头儿

认识将近20年,聂鑫倒没有多意外王濛的突然走红,冬奥期间他听王濛解说最直接的感受是,那简直就像王濛坐他家客厅一样,有沙发敲沙发,有茶几拍茶几,「她跟我们在一起看比赛,看世界杯啥的,她也是那样儿,哎呀,澎湃啊。」

聂鑫更愿意将王濛的解说风格视作她性格的一部分延伸,真实,不装,绝对的自我——是二十几年下来聂鑫对王濛的总体印象。黄健翔式的无处下嘴很多时候是他们的日常,王濛能张罗,也乐于把朋友们凑到一起热闹,大家聚到一起,气氛一到,周围人都插不上话,「要是她开始说了以后,那行了,谁也不用说了。你要是想打断她的时候,不对不对,你要是想说什么事,不对不对,不对不对,都是她自己去说。」

在聂鑫记忆中,王濛这种天性也很像她的滑冰风格。聂鑫是军队系统培养的运动员,自小的教育是「服从命令、听从指挥」,但王濛打小就「贼有个性」,教练的话听一半儿忘一半儿,永远有自己的节奏。

他们认识在2003年左右,是国家队同一批队员。脑海中关于王濛最鲜明的记忆,就是她身上「总是不服的那个劲头儿」,短道速滑的男队和女队经常一起训练,男孩们因为力量和体能的优势,偶尔会把王濛过掉,「假如我们男孩给她过了,她就不服啊,她必须得过回来。」

王濛的「刺儿头」在黑龙江当地早早闻名,她在黑龙江体校时期的教练范宏文记得,早先队里挑苗子,七台河当地教练孟庆余推荐王濛给他,最先说的不是技术如何如何,「孟教练就说这孩子呢就是比较顽皮,就是比较淘气」。

一直到现在,范宏文都更偏爱那些个性强烈的运动员,「可能有的教练啊领导啊更喜欢那种乖的,听话的,我不是,我就说调皮咋还是个缺点了?」

范宏文看了几次王濛上冰,觉得她天生是练短道的料,但那时的王濛正值青春期发育,一米五几的个头儿,最胖的时候超过130斤,这让很多教练都对她关上了大门。王濛记得自己当时找到范宏文,「我说范老师,我想考你组,你能要我吗,范老师说咋不要呢,我就想要你啊。」

后来跟王濛接触多了,范宏文发现她是那种典型的「顺毛驴」。因为体重,有段时间王濛跟自己较劲,人也蔫儿了下去,甚至跟他表态「不吃不喝也要把体重减下来」。这种天生的「轴」也是范宏文看重的品质,但他告诉王濛,小孩青春期发育是正常现象,减肥也要讲究方法,「过了那个阶段她就会瘦下来,慢慢她自己也就有信心了」。

2000年,全国九运会的短道速滑1500米决赛,16岁的王濛与大杨扬、小杨阳同组竞技,夺得铜牌,同年,王濛被上调到国家队。

为中国短道速滑队培养了几代世界冠军的功勋教练辛庆山这个时候开始关注王濛,但当时正值盐湖城周期,辛庆山和教练组的主要精力必须放在大杨扬等一批主力队员身上。

顶着少年天才的名头进入国家队,却发现教练们压根儿不怎么在意自己,这让王濛失落过好一阵。像青春期的孩子总要鼓捣出点什么动作吸引注意力,王濛在国家队也没消停,帮别人打架出头,不按时训练,最让人上火是有一回,辛庆山听大队员说王濛带着一堆小孩儿借了很多钱出去吃饭,这让辛庆山和当时的领队佟立新十分生气,佟立新把王濛几个拽到一边,「就问她们吃什么了,说吃什么也想不起来,后来佟立新给他们找个纸、找个笔,吃什么了,都给我写下来。」

等王濛她们写完交上来,「佟立新一看,好多东西我都挺愿意吃的,但这些东西我听都没听过,吃都没吃过,你们这些小东西你还比我吃得都全。」二十几年后,辛庆山在电话中笑着回忆这段往事,后来为示惩戒,佟立新找来《孙子兵法》让她们抄了几十遍。

那之后,因为其他一些纪律问题,王濛被退回地方队训练。那三个月中,发生了一件大事,2002年盐湖城冬奥会上,大杨扬在短道速滑女子500米决赛中率先冲过终点,实现了中国冬奥金牌零的突破,一时举国沸腾。

一段小插曲是,当年不到18岁的王濛一度进入过盐湖城的候选名单,辛庆山觉得王濛能冲能跑,或许可以做个奇兵。但是就是因为太刺儿头的性格,不稳定因素太多,最终少年气盛的王濛没能获得那张宝贵的冬奥会门票。

同《人物》回忆这段经历,王濛觉得那是自己人生中的重要一课,她清楚地记着当时代替她入选的运动员最后穿的服装写的都是她的名字。

国家队赴盐湖城征战的时候,王濛黯然回到了家乡七台河。在那之前,从10岁开始练习短道速滑的她,只是日复一日地训练,一圈一圈地滑行,练累了滑烦了就捅点篓子解解闷儿,除此之外的一切都很懵懂,「那时候哪知道奥运会是啥?世界冠军是啥?」直到冬奥首金的消息传来,王濛人生中第一次真正意识到,在冰面上滑行这件事本身,原来意味着那么多。

接力一棒

一段有必要交代的前史是,短道速滑是一项年轻的运动。上世纪80年代,短道速滑引入国内,经历十余年的人才培养和储备,整个90年代,中国短道速滑队矢志不渝的目标是,赢下一枚冬奥金牌,实现零的突破。

但似乎每次都差了那么一点儿运气,1992年法国阿尔贝维尔冬奥会,短道速滑首次成为正式比赛项目,后来成为王濛教练的李琰获得一枚银牌。接下来的1994年、1998年,中国短道速滑队每一次都有冲金机会,但每一次都与金牌失之交臂。

特别是在1998年的长野冬奥会,短道速滑的六个比赛项目,中国队拿了五块银牌,一块铜牌,辛庆山对那种失之毫厘的沮丧记忆至今,「有一些项目和韩国,和第一的这个差距只有零点零几秒,很小,一个刀尖的距离最后我们输掉了。」

辛庆山原本是速滑运动员,他记得80年代短道速滑刚刚引入国内的时候,当时的一批老教练都不看好,觉得短时间内很难出成绩,一个项目是否能做出成绩,除开那些宏大的荣誉,也结结实实与工资、待遇、个人的前途命运关联,「因为它刚引进中国来,到底能走多远,能有什么情况也很难说,等两天这个项目它黄了,我的位置不没了嘛,对不对?」

那时候辛庆山20多岁,没什么包袱,领导皱着眉头找来,说这个项目要组个队伍,没有教练愿意接,问他愿不愿意。一方面是领导持续的软磨硬泡,另一方面,凭着满腔年轻,辛庆山也想尝试一下这个眼前全是未知的项目,相比于速度滑冰,短道速滑更刺激,观赏性更强,「后来我就(跟领导)说可以做。」

接下来是一段激情燃烧但也困难重重的日子,除开日本最初到中国推广短道速滑时的一些学习资料,辛庆山眼前一团迷雾,「我们都是大道队运动员,在训练方面没有更多的东西来借鉴,有些东西我们纯粹是摸着石头过河,一点点在摸索,在想,在做。」

当时,国内没有专门的短道速滑装备,辛庆山只能凭着直觉在速滑的基础上一点点改造。短道需要过弯道,运动员必须加强对冰刀的控制,辛庆山联系到当时的齐齐哈尔冰刀厂,「人家就冰刀给你做短一点,鞋各方面给你稍微做硬一点,也就这样了。」

辛庆山记得,80年代的运动员上冰训练,大家的鞋穿得千奇百怪,「糊胶的,整的各种胶,整的绷带什么的裹到里头,往鞋上箍,为了让那鞋硬一点,弯道它半径小啊,这样的话好立,能立住啊。」

训练条件也很艰苦。当时没有室内冰场,东北入冬以后,零下二三十度的天气,当时他们还要跟冰球共用一个场地,因为当时短道速滑还不是奥运会正式比赛项目,吃的用的也很差,纸板床,几百块的训练费,在这种条件下,辛庆山带着队员们赌一个看不出形状的明天。

这般土法炼钢一路摸索着进入90年代,大家觉得该出成绩了,但迎接他们的是1992、1994、1998的连续不断的毫厘之差——在奥运金牌与国家荣誉、民族自尊密切绑定的年代,冠军意味着关注,意味着政策,甚至意味着一个项目的命运。

用今天更成熟的目光看去,王濛也理解教练组当时的选择,经历了连续几届冬奥会的折戟,中国队已经不能承担哪怕一丝丝的失误。「因为人家想的是零的突破,这个小孩可能身上毛病太多了,乱七八糟的,导致大家压力很大,所以最后就选择放弃了我。」

时隔三个月,王濛重新回到国家队,让辛庆山意外的是,归队之后的王濛不说脱胎换骨,但也改变了许多,「回来以后,各个方面就跟变了一个人似的。训练方面也特别认真,生活方面各个方面对自己要求也是很严格,就觉得一下懂事了好多。」

那次「下放」,客观上成了一次立竿见影的激将法。2002之后,王濛迎来了自己的爆发期,那是一段至今回忆都甜蜜非常的日子,王濛向《人物》描述那段飞扬的时光,「参加成年比赛的时候一站比一站好,一站比一站好,(其他队员)都比我大,我就是个小孩,一下子就出来了。就是滑得好,没有别的其实,就是滑得好。」

2002年,王濛第一次参加世界青年锦标赛就获得了女子500米冠军,成为中国第一位世界青年锦标赛冠军。那是王濛第一次清晰地感受到世界冠军是什么。「我的工资就变成世界冠军工资,就不一样了。」

2003年第一次参加世锦赛,王濛与大杨扬等队友合作获得3000米接力冠军。2004年,王濛包揽了世界杯荷兰站、意大利站、韩国站、杭州站500米冠军。在十运会上,一举拿下了500米短道速滑金牌和女子全能第一。

这种横扫之势一直持续到2006年的都灵冬奥会。那届奥运会中国代表团出师不利,多个冲金项目均告失利,当时在奥运村,其余国家陆续有金牌进账,四处都在欢庆胜利,只有中国队迟迟不开张。王濛记得当时运动员食堂里贴着实时奖牌榜,中国队的金牌后面一直是零,大家去吃饭都有些不好意思抬头去看。

最终王濛成为那个首开纪录的人,都灵之夜,22岁的王濛以44秒345的成绩夺得短道速滑女子500米金牌,一扫中国代表团此前颓势,也宣告短道速滑进入了自己的时代。

2006年意大利都灵第20届冬季奥运会短道速滑女子500米决赛,王濛夺冠

当时的王濛,仍带着不少稚嫩的少年气,无遮无拦的性格也在随后的颁奖环节展现得淋漓尽致。颁奖时,因为太过高兴,王濛甚至没等念完自己的名字,一个大步就蹦上了领奖台。

对于从小就渴望被关注、「想当个大明星」的王濛来说,那是春风得意马蹄疾的时刻。四年前在七台河的电视上看着师姐大杨扬创造历史,现在时间是她的了。

从都灵到温哥华的4年,王濛逐渐成为短道速滑女子赛场的绝对王者,在冰面上展现出令人窒息的统治力——曾经有一段时间,只要她参加女子500米的比赛,就能打破世界纪录,最终,也是她将这个项目的世界纪录历史性地推进43秒大关。

4年之内,17次世界大赛,王濛创造了16次夺冠的奇迹,唯一一次金牌旁落,是2009年世界杯保加利亚站起跑时意外摔倒。

2010年温哥华冬奥会,王濛实现了短道速滑女子500米两连冠的伟业,之后在重感冒的情况下,又接连获得女子1000米以及3000米接力的冠军,成为中国短道历史上第一个三冠王,也成为继李宁(1984年洛杉矶奥运会)、邹凯(2008年北京奥运会)之后,在同届奥运会独得三枚金牌的中国运动员。

生命中最好的一段日子,王濛在冰面飞驰。退役多年,这些年每逢大赛,总有冰迷不断重提王濛曾经的风驰电掣。王濛告诉《人物》,作为观众,大家或许更在意的是那些纪录和成绩,但回想过去,更让她怀念的是冰上的快乐。

许多年前的一段采访中,王濛对冰面上的世界有过一段浪漫形容,「其实冰场很洁白,冰刀划过去了,就是一道痕。在赛场上非常公平,规则明确,众目睽睽,就你自己。有多大本事就使多大本事。所以我喜欢在上边,我喜欢去滑。」

裂隙

但与洁白冰场共生的,是一个更复杂的混沌世界。冰场上的王濛可以「有多大本事就使多大本事」,但在冰场之外的那个世界,作为举国体制下的运动员和作为一个独立、简单,乃至任性的自然人中间,不可避免地渐渐生出裂隙——性格里横冲直撞的那部分,很多时候带给王濛的,是碰壁与波折。

短道速滑是一项很苦的运动,许多运动员都家境清寒,凭着日复一日的苦练,搏一个改写自己和家庭命运的机会。相比之下,王濛的家境稍稍好一些,身上也就没那么沉重的包袱。

那时候,老队员们训练通常穿老式的白色回力鞋,王濛原本也穿过回力,但是过弯道的时候,非常磨脚,就自费买了更贵也更舒服的鞋,「当年就算名牌的鞋了」。一些老队员看了,就会对她说,「那些世界冠军,人家也没像你天天这么奢侈啊。」王濛不在意,也不理解,「我不觉得我奢侈,我就觉得那个东西我不舒服啊,我也没花你家钱,那我多大的脚怎么舒不舒服我自己知道,我为啥要跟你一样呢?」

更莫名其妙的一段经历是,王濛从小就是个器材迷,运动员的身体和冰刀之间,有一个完美契合的临界点,她为这个点着迷,「但那会儿没有人去考虑这个。我就天天琢磨这个,琢磨什么人刀合一,还有跟冰场的结合。」测量冰刀需要一种精度很高的千度表,王濛天天拿着冰刀磨,后来知道有这种表,一狠心就买了,「那把表可贵了,两千美金一块,你知道吗,头发丝儿放上去,都能有很大变化。」但是在一种以统一、乖顺、服从为基调的集体生活中,一个初来乍到的黄毛丫头花那么多钱买块表,是很多人无法接受的,「就说我,那个年代说我大手大脚,很多人都看不上,只是认为你浪费,因为这个我还受批评,写检讨。」

写检讨是件麻烦事,态度要真诚,要做出痛改前非的样子,王濛笑着跟《人物》描绘自己分裂的青春期,「就是我错了,就错了呗,不应该去买这个东西,也不应该买那个,然后不应该大手大脚花钱,全是不应该,以后再也不这么干了,那还能咋整啊?」王濛说,「但其实我都不知道我错哪儿了,那就硬错,你知道吗?」

现在回看小时候的王濛,辛庆山也意识到,那已经是自己带的第三代第四代运动员,年轻一代追逐个性,已经很难像他们年轻时那样,自觉自愿成为一颗螺丝钉,完全彻底地把自己变成一项宏大事业的零部件,毕竟时代不同了。

辛庆山觉得,王濛身上强烈的自我意识跟她在冰场上的成绩相辅相承。「她对一些问题各方面看法理解,确实比一般的孩子有她独到之处,想的东西不太一样。」当时辛庆山也觉察到王濛身上顺毛驴的特点,接手她的训练以后,辛庆山发现王濛的摆臂动作和滑行方式有一些问题,当时给她做了一些针对性训练,「她改进非常快,很快就把那个东西改掉了。」

王濛对器材的痴迷也让辛庆山印象深刻。当时下了冰,王濛有事没事就找个地方磨冰刀,在这位老教练看来,这种琢磨的劲头儿不是外部训练可以培养的,这是王濛身上自觉自主的东西,「没有那个劲头,没有这个东西,比赛场上她也很难发挥出来自己的(能力),也很难成为一个又聪明,各方面都很优秀的运动员。」

相比国家短道速滑队的前几代运动员,王濛像一个突然闯入的「异类」,用一种「大闹天宫」的方式,打破了大众过往对短道速滑运动员、甚至整个运动员群体的刻板印象。

很明显的一个例子,短道速滑是一项毫厘之间的运动,裁判判罚在其中承担着重要的角色,但是早些年,中国队在国际上没什么话语权,对规则也不是很熟悉,辛庆山说,「裁判怎么判,我们就认,就吃了很多这种亏。」

王濛不一样,不公平绝对不是可以忍受的事,2005年第十届全运会上短道速滑500米决赛中,王濛遭遇判罚下场。对结果不服的她随即追着技术代表理论,要求重看比赛录像,遭到拒绝后王濛当场发飙,摔冰刀,砸头盔,骂骂咧咧表达自己的不满。

国际比赛也是,早些年王濛的英语没那么好,但碰到争议判罚,干吃哑巴亏之类的事她绝不能忍——在赛场上,退让不会带来尊重,「至少我跟裁判理论是,以后你判我王濛的时候,你得看着点,并不是什么都能判的。可判可不判的时候,你不是说随便轻易就能判我的」。

跟韩国几代运动员的纠葛也是冰迷们津津乐道的话题。整个运动员时代,王濛对「友谊第一、比赛第二」的传统都很反叛,运动员到了赛场上当然比赛第一,「我的目标就是干掉韩国」,如果你敢骂我,我就一定回过去,跟谁俩呢。

在对手与判罚造就的不确定中,王濛唯一能仰仗的,只能是更快更强,只要把对手甩得足够远,麻烦就追不上她,「我只希望让我的对手离我很远,让你们看不到我、碰不着我,裁判挑不出毛病。」

那个时候的王濛,毫不收束自己的锋芒,「你不是判我么?行,我要让你哪个国家队的跟都跟不上我,让你们连我屁股的影儿都看不见。我看你怎么判我。」

但世上的事,很多时候,不能靠更快更强去解答。

在聂鑫看来,王濛一直是个很简单的人,有时甚至有些「愣」。都灵拿完金牌回到队里,外部力量催促着王濛做出一个世界冠军该有的样子,但王濛自己后知后觉,依旧由着自己的性子,爱咋地咋地。有人说她走路姿势「摇头摆尾」,她寻思已经这么走了20年,「咋现在不行了呢?」

在国家队的系统内,即便是奥运冠军,更多的时候也需要服从安排。2006年都灵冬奥会之前,王濛的主管教练换了人,带了她4年的恩师伊敏离开了国家队,王濛不认可这个决定,「实际上如果不换教练(都灵的)成绩可能还更好。」从都灵回来后,教练又换了,从美国回国的李琰出任短道速滑队主教练,这种只能被动服从的感觉让王濛很不舒服。

因为主观上的不接受,李琰的训练方式、战术安排,甚至是言谈中偶尔蹦出一两个英文单词,都让王濛觉得难受。她怼天怼地的性格,终于在2007年长春亚冬会时爆发。在长春,王濛冲击1500米金牌失败,赛后采访时,她表示主教练李琰完全没有给自己制定任何计划,并当着一众媒体放言,「我要回地方队训练,因为国家队训练不适合我。」

这次冲突带来的是禁赛三个月。王濛禁赛期间,短道速滑队参加了世锦赛,但却士气低迷,仅收获了两银两铜。

后来,冷静下来的王濛主动向李琰道了歉,之后的训练,李琰也摸清了王濛顺毛驴的性格,给了她更多的关注和指导,经历一段时间的磨合,芥蒂得以解除。后来接受采访提起这段往事,有着「冰上铁娘子」之称的李琰说,「王濛就是一个孩子。」

两年多后,2010年温哥华冬奥会王濛连夺三金,女子500米比赛卫冕成功后,王濛冲向李琰,在冰场上演惊世一跪,然后一跃而起,扑向缓冲带,两个人相拥哭泣。赛后,面对一群懵掉的国外媒体,王濛说,当时正是中国的春节,她想用那种方式,「感谢最想感谢的人」。

爱与恨都写在脸上,行事全凭直觉,王濛用绝对王濛的方式,给自己孙悟空式的反叛故事,制造了一个让人们恒久回味的结局。

2010年加拿大温哥华冬奥会女子短道速滑500米比赛后,王濛与恩师李琰庆祝夺金