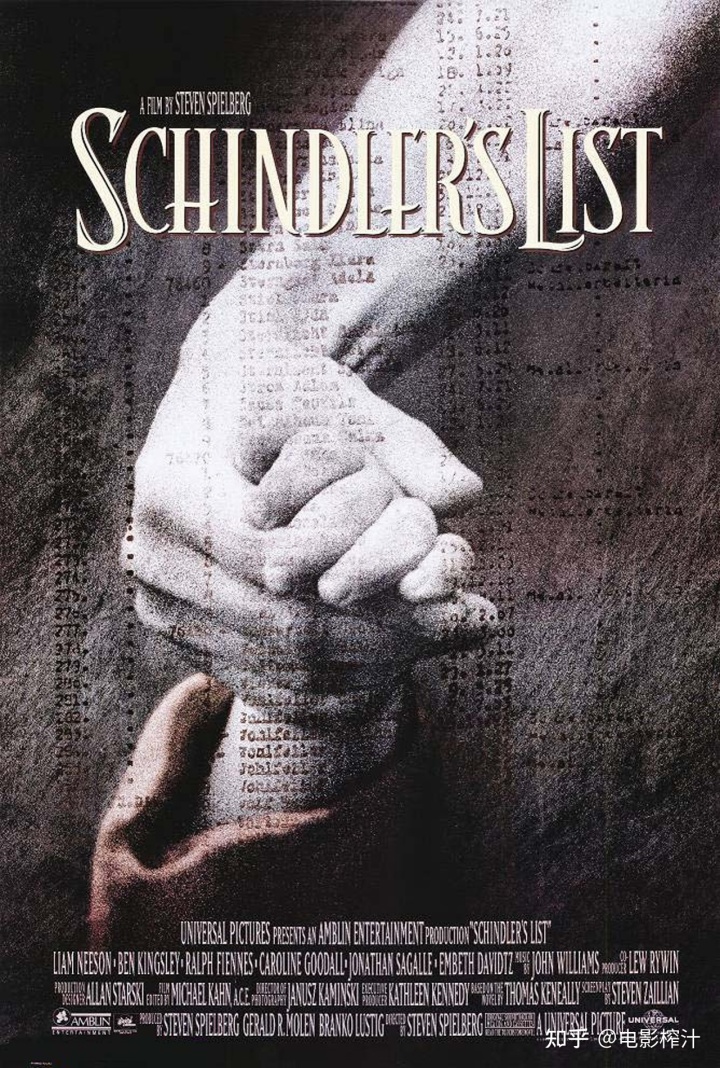

关于《辛德勒的名单》在影史上的地位无须赘述。

可以这样说,拉出世界任何一个电影榜单,它一定榜上有名。

首先认识一下促成这部电影问世的关键人物。

我们都知道,《辛德勒的名单》中最重要的三个人物是辛德勒本人、军官阿蒙和会计伊扎克。

但这部电影其实缘起于一个不起眼的人波德克·费佛伯格(后改名利奥波德·佩奇 / 利奥波德·费佛伯格)。

也许你对这个名字没有印象,带你梳理一下他在电影中出现的桥段就能想起他是谁。

波德克·费佛伯格就是电影刚开始没多久和辛德勒做黑市生意的那个年轻人。

后来犹太人聚居区建立,他看不起朋友做犹太警察。

党卫军清理犹太区时,波德克想利用下水道逃生但没有成功,期间他还和阿蒙一伙人遭遇,假装身上有任务,被党卫军嘲笑了一番,侥幸逃生。不过最后还是被关进集中营。

不过波德克和妻子一直很幸运,在辛德勒的庇护下活到战争结束,在电影最后彩色的记录镜头中,波德克和自己的扮演者一起向辛德勒墓献上敬意。

影片之所以给了这位幸存者这么多戏份,是因为没有他就没有《辛德勒的名单》这部电影。

是这位幸存者在战后四十多年的坚持才促成了影片的拍摄,辛德勒的拯救奇迹才被广泛知晓。

波德克出生在波兰城市克拉科夫,1939 年德国入侵波兰,他应征入伍,成为一名基层军官。

不过德国的闪电战仅用了大约 1 个月时间就把波军彻底打败,波德克成了波兰败军中的一员,被战友救下送到野战医院,伤愈后潜回家乡克拉科夫。

他回到家乡后的经历就和电影表现的一致,在犹太区认识了辛德勒,并和他做起了生意。

战争结束后,波德克先定居在布达佩斯,后移民到美国洛杉矶。

除了谋生,他把余生的全部精力都投入到曝光辛德勒善举的事业中。

为了接近世界电影业的核心,波德克和妻子在有众多好莱坞大佬居住的比佛利山地区开了一家皮具店。

有顾客来他就介绍辛德勒的事迹,希望遇到某位感兴趣的电影人,把他的恩人和拯救 1200 名犹太人的事迹拍成电影。

期间波德克还给辛德勒安排了几次电视采访和报纸报道,扩大他的知名度。

1963 年米高梅公司在报纸上看到辛德勒事件,产生了兴趣。

他们和波德克准备拍一部辛德勒的传记电影,但这个项目最终流产。

1974 年事件的主角奥斯卡·辛德勒去世,波德克为他拍电影的计划又无限期搁置。

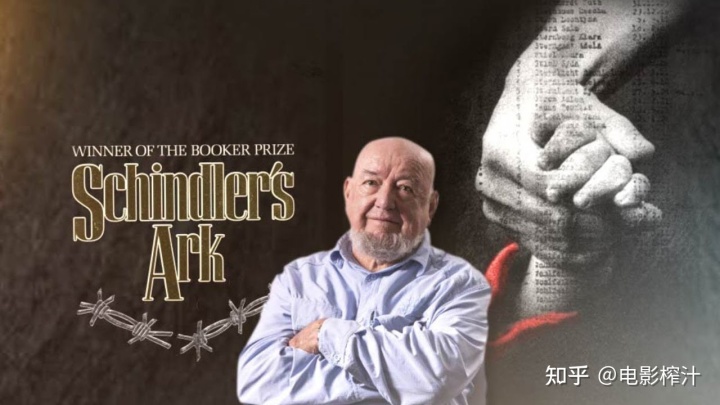

直到 1980 年的一天,一位叫托马斯·肯尼利的作家来到波德克皮具店想换个公文包。

在得知肯尼利是作家后,波德克又花了近 1 个小时的时间向他介绍辛德勒的奇事,终于把这位作家说服。

肯尼利答应写一部关于辛德勒拯救犹太人的小说,两年后的 1982 年,小说《辛德勒的方舟》(Schindler's Ark)出版。

这本书就是后来电影《辛德勒的名单》剧本参考的原著。

波德克从 1950 年定居洛杉矶,到 1982 年促成这部小说出版,三十多年的坚持终于有了阶段性成果。

小说出版后引起好莱坞的注意,环球影业及其母公司 MCA 的总裁西德尼·希恩伯格也是犹太人,他把这本书介绍给了同样是犹太人的知名大导演斯皮尔伯格。

同时波德克也通过关系认识了斯皮尔伯格的母亲。斯皮尔伯格和波德克见面后,承诺 10 年内一定开拍。

当时刚接触到这本书和这件事的斯皮尔伯格并没有准备好,把这件事搬上银幕在“精神”和“物质”上都不成熟。

一方面斯皮尔伯格没有完全消化辛德勒事件带来的震撼,这件事本身带有极大的戏剧性和反差性,给斯皮尔伯格很大的冲击,以至于他一直没有思考成熟该怎么拍。

另一方面斯皮尔伯格当时手头还有很多其他电影项目在忙,尤其是九十年代初开始的“侏罗纪公园”系列,使他一直没有腾出时间和精力放到辛德勒这部电影上。

所以持有《辛德勒的方舟》小说改编权的斯皮尔伯格在很长一段时间内只想做电影的制片人,让其他导演来做执导工作。

他找过同样经历过克拉科夫犹太人大屠杀的幸存者波兰斯基,还问过另外一位犹太导演西德尼·波拉克,以及意大利人马丁·斯科塞斯。

另外当时已经八十多岁高龄的犹太电影大师比利·怀尔德也对执导这部电影有兴趣,因为他有亲属就死在奥斯维辛集中营。

但这些导演最终都因种种原因没有进入这个项目,假如《辛德勒的名单》是由这些导演拍的,会是什么样子呢?

在等待小说被改编成电影期间,执着的波德克每周都会给斯皮尔伯格的办公室打电话,希望他尽快开始。

从小说《辛德勒的方舟》1982 年出版到电影 1993 年 3 月开拍,就这样波德克又坚持了 11 年。

最终《辛德勒的名单》终于在在波兰克拉科夫开拍,斯皮尔伯格也是亲自执导。

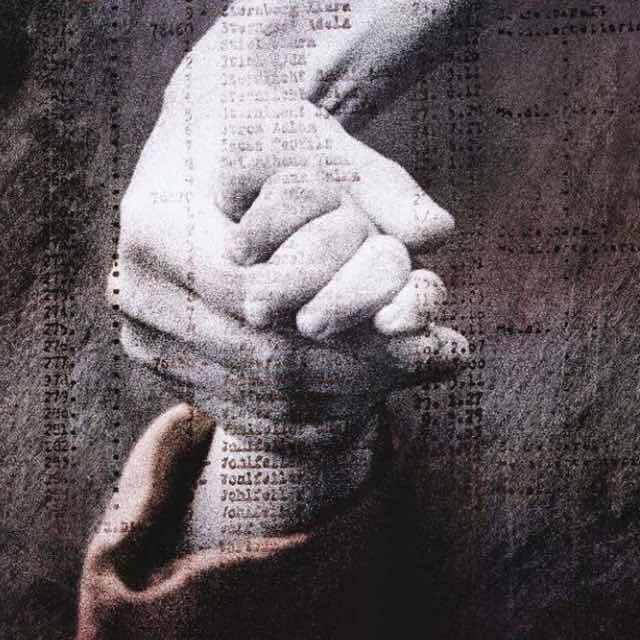

可以说我们现在能看到这样一部电影,能了解到战争中这样一件震撼人心的事件,是源于被辛德勒拯救过的幸存者波德克四十多年的执着坚持,也源于所有“辛德勒的名单”上的人对他深切的感恩。

波德克自己解释他坚持的动力就是:“辛德勒给了我生命,我努力回报他以永生”。

而斯皮尔伯格导演也没有辜负这些幸存者,他拍出了一部永恒的经典。

辛德勒得以在电影中得到永生。

《辛德勒的名单》中第二个重要人物当然是奥斯卡·辛德勒本人,那么他身上为什么会存在如此剧烈的矛盾?一个获得过纳粹金质奖章的人为什么会拯救犹太人呢?

电影的叙事是从辛德勒来到克拉科夫开始的,他提到自己在家乡混不下去,来这里投机,但电影开始没有告诉观众辛德勒到底来自哪里。

直到影片快结束辛德勒把他工厂的犹太人运回家乡,大家才知道辛德勒来自捷克中东部的一座小城斯维塔维(Zwittau)。

斯维塔维实际上距离事件发生地克拉科夫并不远,两地相距大约 300 多公里,差不多就是北京到石家庄的距离。

辛德勒之所以离开捷克前往克拉科夫,是因为他不仅是个商人,还是个间谍。

虽然辛德勒是捷克国籍,但他是生活在捷克的苏台德德国人。

他不仅亲德,还希望德国把捷克的苏台德地区纳入版图。

所以辛德勒在 1936 年加入了德国国防部的情报机构阿勃维尔(Abwehr),帮助德军收集捷克火车运行、军事设施和部队调动的情报。

他完成的任务对德国侵占捷克苏台德地区,并最终吞并整个捷克斯洛伐克有功。

因为间谍行为,辛德勒在 1938 年 7 月被捷克当局抓捕入狱。

但随后奉行绥靖政策的英、法牺牲了小国捷克,和德、意法西斯签署了《慕尼黑协定》,辛德勒也被捷克政府释放,并申请加入了纳粹党,1939 年成为正式成员。

出狱后辛德勒继续为阿勃维尔效力,并成为这个地区的骨干。

德国吞并完捷克斯洛伐克后的目标又是波兰,所以辛德勒又被派往更东面的波捷边境和克拉科夫收集情报。

影片中出现的辛德勒夫人埃米莉也曾协助过他的间谍工作。

虽然电影《辛德勒的名单》中没有表现辛德勒作为纳粹帮凶的经历,但全片从始至终都十分强调他戴在胸前的“纳粹党金质徽章”,也是一种暗示,暗示这个人在纳粹中的地位不低。

因为这个徽章是希特勒奖励纳粹党早期骨干人员和有特殊贡献者的荣誉。

能获得这枚徽章的人在纳粹内部要么是地位资深的元老,要么就是有特殊功勋。

辛德勒虽然不是早期纳粹党员,但他对德国占领捷克有功,所以他也获得了这款勋章,并成为他混迹德军高层的通行证和资格,就像电影中辛德勒自己所说,他的发迹完全是仰赖战争。

年轻时的辛德勒特别喜欢开赛车,是个追求极限刺激的冒险家。

他拯救过的那些犹太人评价他:爱好女人、美酒和社交,每天都喷着浓郁的香水,非常帅气、有魅力。

但战争爆发前他的生活非常糟糕,酗酒、欠债,没有一份干得长久的工作。

而战争爆发后却混得如鱼得水,就像电影开始表现的那样,辛德勒成了克拉科夫的头面人物,到处结交高官,到处贿赂,人脉广泛

辛德勒并不是一开始就抱着圣母心来克拉科夫救人的,他在电影中也说,他来这儿的目的就是为了赚钱。

德国入侵者没收了犹太人的工厂,还能以极低廉的工资雇佣犹太人当工人,再把商品卖给有大量军需订单的德军,辛德勒发现并实践了这个完美的闭环生意。

电影一开始辛德勒就是这样一个官商勾结,大发战争财的形象。

在克拉科夫设立犹太区后,辛德勒也没有表现出对犹太人太多的同情。

他只是想着给自己的工厂招人,顺便给他的犹太人会计伊扎克往工厂里救人开绿灯。

实际上辛德勒从一个纳粹名流转变成犹太人隐形天使的过程非常细微和缓慢。

斯皮尔伯格在阐述他对辛德勒人物弧线的表现时说,你会看到辛德勒的转变并不剧烈,他是一点一点走上纳粹的对立面的。

他的转变也许就是从他站在克拉科夫城外高地目睹党卫军血腥清理犹太区开始的。

此前很多人都解析过这里的红衣小女孩到底想表达什么,但都忽视了辛德勒的视角。

如果我们站在辛德勒的角度来看,红衣小女孩是出现在他的视点中的。

镜头代替的是辛德勒的眼睛,观众看到的也是辛德勒关注的,是他主观的内心世界。

他被眼前发生的这一幕所震撼,注意力一直跟随着那个懵懂、脆弱的小女孩。

所以这个红衣小女孩除了像那些滥俗的解析所说,象征着生命、鲜血、希望等等,其实还象征着无数辛德勒这样的人的良知被唤起。

红衣小女孩的红色在周围一堆灰暗中显得非常特别,其实也代表了辛德勒后来救人这件事,在那个灰暗时代显得非常特别。

这个红衣小女孩在这里第一次出现,相当于辛德勒决心跨入和纳粹决裂的世界。

这处红色是辛德勒心态发生转变的时刻,是他开始站到纳粹邪恶对立面的时刻。

虽然我们不知道辛德勒本人到底是在哪个时刻下定决心救人的,但电影给出了一个艺术性的表达,这也是红衣小女孩之所以出现,以及为什么在这个时间点出现的另一层深刻含义。

影片的故事只截止到德国投降,辛德勒逃跑为止,没有交代他后来的经历。

虽然辛德勒救过那么多人,但他表面的身份还是个纳粹和劳工营老板,所以他不敢往东跑,只能带着会计伊扎克等人证明他救人的信乘汽车往西投奔盟军一方。

辛德勒最终抵达德国的巴伐利亚,并在德国境内的几个城市辗转度日,主要靠犹太人组织的救济勉强生活。

1949 年他移民到阿根廷务农,搞养殖,以失败告终,又回到德国经商办厂,同样失败。

就像辛德勒自己说的,他在战争环境中才能取得成功,离开战争什么也做不好。

不过他和被他救过的犹太人保持着联系,这些人的捐款成为辛德勒战后的主要经济来源。

1974 年辛德勒死于肝功能衰竭,享年 66 岁,死后被安葬在以色列耶路撒冷的锡安山。

总体来说《辛德勒的名单》中出现的桥段基本都是按照史实进行的还原,而且斯皮尔伯格导演在拍摄这部电影时没有画分镜头脚本。

电影大量运用手持摄影和意大利新现实主义“记录生活”式的拍法,更像一部由演员饰演的纪录片。

摄影机代替观众的眼睛亲身参与,就像置身于克拉科夫犹太人大屠杀现场,带来极强烈的沉浸感,这也是《辛德勒的名单》之所以如此震撼的原因。

最后,再来认识一下电影中重要的反面人物军官阿蒙·戈特。

其实阿蒙·戈特同样出生于 1908 年,和辛德勒同岁。

但因为电影的选角,连姆·尼森比拉尔夫·费因斯大了整整 10 岁,所以在电影里辛德勒看起来比阿蒙年长,实际上阿蒙在纳粹内部的资历比辛德勒资深很多。

阿蒙·戈特是奥地利人,出身于维也纳一个富裕的出版商家庭,1930 年就加入了纳粹奥地利分支。

像他这样在希特勒当上元首之前加入纳粹的人被称为“老战士”。

阿蒙是个激进的反犹主义者,也是较早加入党卫军的激进分子。

他在来到克拉科夫前的经历和辛德勒类似,也是帮助纳粹在奥地利从事各种破坏活动,被奥地利政府逮捕过,出狱后又和自己的长官不和,暂时退出过政治活动一段时间。

德国合并奥地利之后,阿蒙又恢复了他党卫军的工作,在德国、捷克、波兰三国交界的西里西亚地区任职。

1942 年阿蒙被分配到同样是奥地利人的奥迪洛·格洛博奇尼克的党卫军旅。

格洛博奇尼克被认为是纳粹采用毒气室流水线屠杀犹太人的具体设计者之一。

他在波兰卢布林建立了贝乌热茨、索比堡和特雷布林卡三个灭绝营。

阿蒙在这三个灭绝营参与了大规模屠杀犹太人的“莱因哈德行动”。

在参与“莱因哈德行动”半年后,阿蒙得到他的新任务,就是在克拉科夫城外建设并管理新的普拉绍夫集中营。

我们在电影中看到阿蒙的领章是不对称的,一边是他的党卫军军衔,三星无杠,相当于少尉级别;另一边是骷髅头,这就代表他是集中营指挥官。

在管理普拉绍夫集中营期间阿蒙跳了一级升职,直接从相当于少尉的级别升到相当于上尉的级别。

所以在电影后半段,我们看到阿蒙的领章也变成升职后的级别,可见这部电影的细节做得多么好。

阿蒙来到克拉科夫的第一项工作就是监督营地建设。

他给大家留下的第一个深刻印象,就是下令枪杀犹太人女工程师这个桥段。

这段戏之所以深入人心,因为斯皮尔伯格导演和摄影指导卡明斯基,充分利用了电影的场面调度和景深镜头这两项技巧。

那个突然拉近的特写让观众一下就置身于这场公开杀戮的现场。

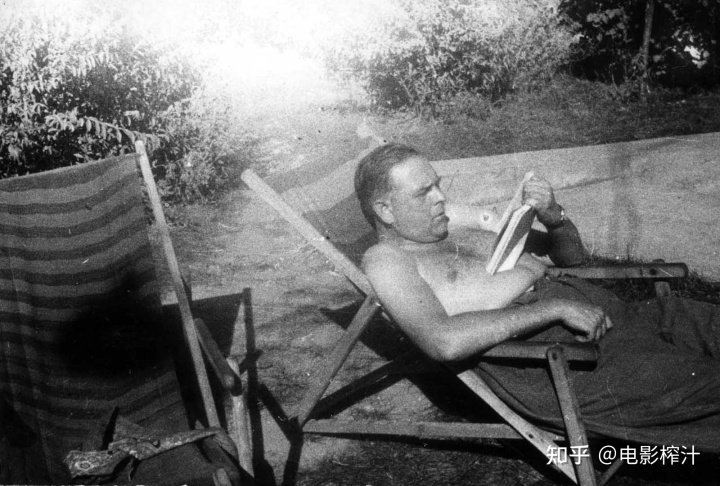

正如电影所表现的,阿蒙在管理这座集中营时随意滥杀,整天赤裸上身拿着一把大狙,看到谁在偷懒或不顺眼就直接射杀。因而阿蒙得到了一个“普拉绍夫屠夫”的外号。

有幸存者作证,说阿蒙亲手杀死的犹太人就有 1200 人,正好和辛德勒拯救的人数量相等。

这两个人出现在同一时空,同一历史时刻,做了完全相反的两件事,也是一种神奇的巧合和矛盾。

阿蒙还训练自己的两头恶犬撕咬人类,打死厨师等周围的服务人员。

前面提到的幸存者波德克说,你见到阿蒙就是见到死亡。

电影中出现的女仆海伦也确有其人,她每天都生活在死亡恐惧中。

不过海伦算是幸运的,她最终被辛德勒加入到名单中,拯救下来。

关于阿蒙和普拉绍夫集中营还有一处令人感到极为不适的桥段,是阿蒙接到上级命令,让他把埋在普拉绍夫附近的犹太人尸体都重新挖出来焚烧。

这样做的目的是为了不给世人留下大屠杀的证据,期间有个军官在尸山前精神崩溃大喊。

这个人的原型是阿蒙手下之一,焚烧尸体的地方就是他们平时处决普拉绍夫集中营中犹太人的地方,这个小山包后来被称作胡约瓦·戈尔卡,名字就来源于电影中这个人。

普拉绍夫死的人太多,而且这里又没有建毒气室和火葬场,在这的犹太人基本都是被枪杀然后埋掉的。

所以德国为了不留下他们屠杀犹太人的证据,就出现了电影中这样人间炼狱般的一幕。

在这个桥段,辛德勒再次见到那个红衣小女孩,只不过这时红衣小女孩已经成为一具尸体。

在这个桥段、这个时间点,红衣小女孩再次出现,同样也是剧本创作上的一个标志。

这里的红衣小女孩尸体标志着电影进入第三幕。

前面阿蒙对辛德勒提到,普拉绍夫的人很快就要被送到奥斯维辛集中处决。

辛德勒意识到这里的人马上就会像那个红衣小女孩一样,将无一幸免。

他也要开始进行最终的终极拯救行动,电影也进入最后的大结局阶段。

就在纳粹“最终解决”犹太人的同时,德国在战场上也逐渐失利,败局已定。

1944 年德国即将战败前,阿蒙被解除职务,随后被诊断出患有精神疾病。

他在被送往巴伐利亚的一家精神病院后于 1945 年 5 月被美军抓捕。

阿蒙被抓后并不承认自己曾经是党卫军,但他做过的恶太多,不可能逃过审判。

1946 年阿蒙被引渡回波兰受审,处以绞刑,行刑的地方就在普拉绍夫集中营附近。

在这个恶魔肆意杀戮的地方,结束了他的一生。

作为经典中的经典,《辛德勒的名单》每个镜头、每个桥段都值得反复品味。

其中那段 2 分钟左右的红衣小女孩桥段,其背景音乐是童声合唱版的意第绪语民歌《在炉边》。

这首民歌在中东欧犹太人中非常流行,后来成为犹太人大屠杀的纪念音乐。

歌曲中有这样一段歌词:“孩子们,当你长大 / 你会明白 / 这些文字中有多少泪水 / 多少悲叹”。

这首歌凝结了以血泪书写的犹太人历史,电影《辛德勒的名单》也还原了人类历史上最黑暗的伤痛。

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2022-5-9 08:49 PM

发表于 2022-5-9 08:49 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡