摄影:贺进一

故事未免俗套:

一个摄影师,

小时候家里有小院儿,

这院子成了孩子望向世界的“窗口”;

长大后,

他也一直想拍儿时看到

和渴望看到的那些光景;

长大后,他也终于如愿以偿,

找到了童年看星星、

听蛐蛐叫的那个院子——

只是此时这“院子”已变得无比宽广,

宽广至地球的四海八方、角角落落。

这故事未免俗套——

但他终于找到了。

跟随本文摄影师,

一览他三年来的拍摄足迹,

一起“云游”他眼中的震撼世界,

即使疫情也没阻挡他脚步,

以及我们的目光。

撰文、摄影:贺进一

四年前五一劳动节,我和朋友自驾川西、徒步冷嘎措,一路已是疲惫不堪,加上天气一直不好,我已无比沮丧;但第二天清晨,帐篷外传来惊呼:“哇,云海!”我晕乎着、支棱着、慢悠悠走到垭口前,原本没什么心情,但转眼就被眼前一幕惊到,巨大的贡嘎山峰与云海出现在我眼前——

新月的第二天,月亮比太阳升起早一小时;这张照片也帮我拿到了IPA国际摄影大赛的自然组单项冠军。

拍完之后、震撼之后,便没有什么太多记忆了,可能累麻了。只记得不断下意识自我拷问——是有多久没看过雪山了,自己是不是已经忘了去感受自然。

三十多年前,我出生于中国天山北麓一座小城市,曾每日放学与远处雪山为伴,在院子里与花鸟昆虫为伍,骨子里早已烙上自然印记;而如今的我,却深居城市、委身于车水马龙之间久矣,多年积累的压抑突然在四年前那一天释放。

我想,每个人骨子里可能都不是属于城市的。

日本东京新宿街头

水给了个答案

回忆里一个高中的下午,地理老师讲解着喀斯特、海岸、冰川地貌。小时候考试死记硬背,知道它们形成都是因为水。长大后端起相机,一碗水也渐渐“端”平——那是知识和实践在彼此找平;曾经仅存于书本和脑海中那些死记硬背的只言片语,依次变成现实。

喀斯特地貌形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀——2019年拍摄于广西桂林大面山。

2019年,拍摄于美国俄勒冈海岸线。

这种海蚀地貌是岩石海岸在波浪、潮流等不断侵蚀下所形成。

2020年,拍摄于西藏增冰川(40冰川)。冰川地貌是在冰川侵蚀作用下被塑造出来。

水无声无息侵蚀,形成孤立山体、蜿蜒海岸线、宏伟冰斗——觉得这还挺像人的亲情,隐含而喷薄。而俯拍蜿蜒河流时总不禁会有疑问,平面上两点之间直线最短,为什么河流却蜿蜒流淌呢?

(※答案:复杂地形是首要原因,这使得河流绝无可能直线流动;这也是河流经千万年冲刷、无数次重复后最终得出的答案)

弯路虽然让路变远,但避开了无法逾越的困难;也在更远的途中得以看到沿途更多风景。多年过去,我也像在弯弯的河中漂流着、规避着,睁大眼睛努力观赏着。

2021年,摄于新疆巴州巴音布鲁克草原。

2020年,拍摄于四川阿坝州。

2021年,摄于西藏来古冰川。

2020年,摄于青海年宝玉则的网状河。

2021年,摄于西藏雅鲁藏布江。

2019年,摄于美国一号公路边。

2020年,摄于四川青城山,雨水和薄雾蔓延整个山谷。

但如果说没有水会怎么样,

西部的雅丹戈壁告诉了我另一种答案——

2021年,摄于新疆克孜尔魔鬼城地表长出“酥皮”。

2021年,新疆南疆红石林,高温干旱的土地仿佛一面巨大荷叶,不留一滴水珠。

越拍越觉得小

我任何时候都不敢质疑大自然的可怕力量,而亲身拍摄时——那扑面而来的实感,更让这一淳朴的念头来得过于真切与彻骨。面对戈壁的狂风、金色的狂沙、炽热的地表、盐碱腐蚀的大地、被风侵蚀的石洞,就觉得人类真的是太“怂”了,生命真的是太小了。

2021年,新疆大海道,透过风蚀洞穴拍日出。

2020年拍摄于巴丹吉林沙漠,大漠狂风,金沙四起。

但就在去年4月,新疆那拉提一个下午,重新唤起、让我去认可生命何其伟大的某项契机,也只不过是取景框中的一个瞬间——

2021年4月,新疆那拉提草原,顶冰花破雪而出。

2020年,正午的巴丹吉林,一簇耐旱植物在漫漫黄沙里活着。

2021年,云南南姐洛景区,绿绒蒿是野生高山花卉,被誉为“高山牡丹”。

在此引用作家余华名句“活着就是活着,不是为了活着以外的任何事物所活着”,我越拍越觉得人渺小,哪怕是跟花花草草去比。

自然的锤与凿

2021年拍摄于西藏增冰川,冰封湖面的巨爪不知为何而起。

2022年初,喀纳斯河边-25℃守完日出回程路上,强烈的丁达尔现象中夹杂闪烁冰晶的反光——

后来才知道,

这叫“钻石尘”。

2022年,新疆赛里木湖,湖底产生凝固的气泡;后半夜时,远处银河缓缓升起——

后来才知道,

银河下、湖面上的气泡是因甲烷而起。

2020年,巴丹吉林沙漠。

2022年,无人机拍到的新疆赛里木湖。冰封的湖面上,一朵云彩仿佛长长的巨手快速伸向远处雪山。

2022年冬季,向晚时分拍摄新疆尼勒克。

2021年,安集海大峡谷,余晖照亮峡谷内的河流,使河水变“熔岩”。

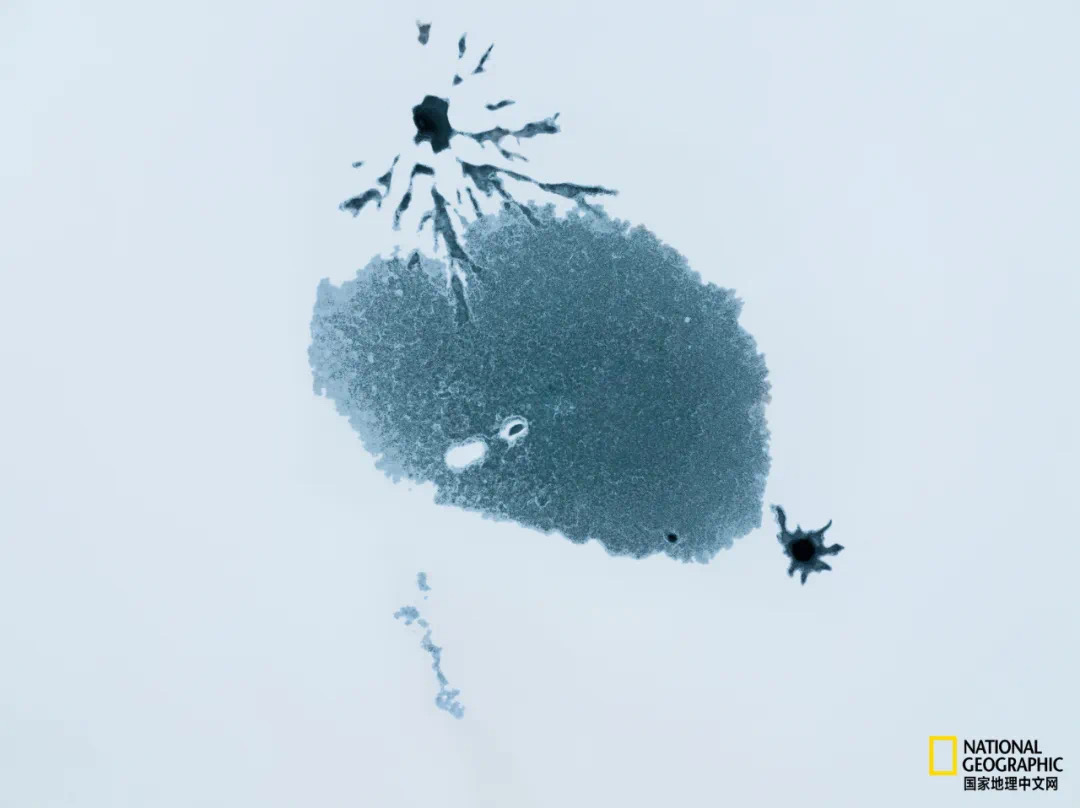

2022年新疆喀纳斯,融雪在湖面上画了幅水墨画。

赛里木湖冬天早晨,冰封湖面上的雪被风吹起,由近及远、由冷及暖。

在孤独的地球上找我的“院子”

又回到小时候住过的院子,夏天晚上能看到银河;和小伙伴在草丛里蛐蛐的叫声中聊天。及至如今,我一到夏天就想方设法驾车远离城市、远离光污染,去找“院子”——

2021年5月拍摄于新疆大海道,自制火把,只为这一幕。

夏天去沙漠里找小时候的“院子”——

2020年,巴丹吉林。

冬天去冰洞里找小时候的“院子”——

2020年,透过增冰川的冰洞看见象限仪流星雨。

去北纬68度的孤岛上,

还是找小时候的“院子”——

2019年,站在挪威罗弗敦群岛看见极光。

一转眼我已花费很多年边拍边找,才勉强回到童年。