这也许是猫科动物基于生理基础的「识别」与「探索」。

浣熊洗衣、猫推东西,动物们通过触觉认知世界

相信很多朋友都看过一个视频——一只小浣熊被投喂棉花糖后,习惯性地丢进水里“洗一洗”,易溶于水的棉花糖“啪”一下就消失了,小浣熊没能捏住简单的快乐。

事实上,无论到手什么东西,浣熊都会放进水里“洗一洗”,也因此得名“浣(洗的意思)熊”。起初学者们认为这是一种清洁食物&增加食物水份助消化保持健康进而增长寿命的生存策略,后来之于浣熊的进一步研究则推翻了这种假设。

即使是在远离水源的地方,浣熊也会揉搓到手的物体,认真地“干洗”。在经过一系列实结论指向在皮肤湿润的情况下,浣熊掌部的触觉神经敏感度会显著上升[1][2]。

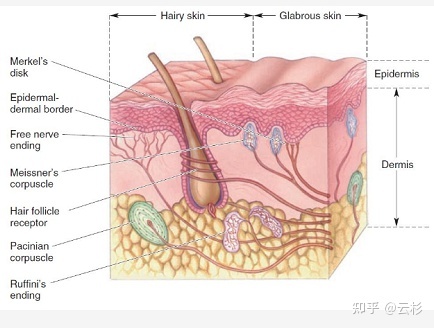

很多动物会通过无毛皮肤上丰富的低阈值机械感受器(low-threshold mechanoreceptors)来用触觉进一步感受物体[3],识别与探索潜在的食物,猫猫也不例外[4][5]。

这玩意儿好像能吃我先摸摸看

我们不难发现,猫猫对于尺寸相对较小、发光 / 易反光、呈条线状的物体更有“推”动欲,这或许与其天然食性有关。

野外生活的家猫的食谱相对宽广,除去人们熟知的禽鸟鼠兔这些脊索动物外常见的节肢动物和环节动物也是他们的食物[6][7]。

Blingbling的玻璃、金属甚至水盆水面的反光会让猫咪觉得这是某些昆虫背部的光泽,催生它们去试探一下;条线状的物体则会被他们粗略地估计成类似蚯蚓等环节动物。

很多时候,猫猫打碎你心爱的玻璃杯、推掉你刚买的口红然后把毛线弄得一团糟,只是出于“这玩意儿好像能吃我先摸摸看”→“欸它会动我再试一下”这样的心态。

小结

我一向认为铲屎官们要多去了解现象之后的本质,这样才更有利于构建和谐的人猫关系。

忽视因果性地把一种动物普遍的一类行为一味地把爱推东西归咎于“贱”,在猫咪“惹祸”之后打骂责备并不能让只是遵从天性的小动物察觉错误。

既然是写在基因里的一探究竟,那咱就老老实实把细碎物件拾掇好啦~

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2022-3-6 03:04 PM

发表于 2022-3-6 03:04 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡