热那亚的监狱,来了一批威尼斯战俘,牢房里弥漫着一种失落的气息。

13世纪末,意大利城邦林立。威尼斯与热那亚两大商贸中心,为了争夺贸易控制权,多次兵戎相见,这一回,威尼斯人吃了败仗。

来自意大利比萨的三流作家鲁斯蒂谦,此时也受困于热那亚的监牢里。他审视着自己的新狱友们,其中,一个侃侃而谈的威尼斯人引起了他的注意。

那名威尼斯人留着浓密的胡子,梳着亚平宁风情的棕色卷发,口中念叨的,却是一个远在万里之外的东方古国。

威尼斯人说,他到过那个叫“中国”的地方,那里有用黄金铺成的宫殿,有世界上最繁华的城市,以及数之不尽的财富,他在中国居住了十几年,曾经与皇帝陛下谈笑风生。

鲁斯蒂谦觉得这些事迹闻所未闻,他兴奋地举起笔,在狱中将这些故事集录成册。

这部奇书在此后几百年间有多个名称,有人因其讲述了世界另一边的见闻,称之为《寰宇记》或《东方见闻录》。

在全书的开头,鲁斯蒂谦郑重地写上那个讲述者的姓名——马可·波罗。

▲马可·波罗(1254-1324)。图源/网络

这部由马可·波罗口述、鲁斯蒂谦执笔的“世界一大奇书”,又称《马可·波罗行纪》,它为欧洲人打开了通往大陆彼岸的大门。

关于这部奇书,却有一个至今没有定论的争议——马可·波罗到底有没有来过中国?

在《马可·波罗行纪》的故事中,马可·波罗是威尼斯商人波罗家族的孩子。

为了代表教廷向元朝皇帝赠送“圣油”与信函,马可·波罗随父亲和叔叔从威尼斯出发,从中亚陆路一路东行,途经新疆、敦煌,来到元世祖忽必烈统治下的元大都(今北京),此后在中国居留十几年,并被忽必烈选拔为官吏。

在中国期间,马可·波罗在朝廷学习相关的礼俗、语言,学成后奉忽必烈之命走访云南,后来在扬州任职三年,并多次往返于杭州、苏州、福州、泉州等城市,几年之间走遍中国各地。

1291年,马可·波罗一家为护送元朝的阔阔真公主出嫁伊利汗国,从泉州启航出海,之后返回欧洲。

▲马可·波罗旅行路线图。图源/锦绣人文地理

回到威尼斯后,马可·波罗发现,他们家的房子被邻居占了。

此时的马可·波罗刚从长途旅行的带桨帆船走下来,衣衫褴褛,说话还带着点儿蒙古口音,同乡怀疑他来路不明,将其拒之门外。

于是,马可·波罗特意宴请亲戚邻居,在席间换了三件从东方带来的华贵衣服。他将之前穿的破烂衣衫取来,用刀割开,只见衣服中包裹着的各种珍宝黄金,一下子滑落地上。

同乡们哪里见过这阵仗,都惊呆了。

有钱就是爷。

威尼斯人这才相信波罗家族回家了,从此对马可·波罗礼敬有加,又因为马可·波罗每次聊天,都把中国的黄金百万说得跟小目标一样轻松,大家给他取了个外号,叫“马可百万”,把他家叫做“百万宅第”。

马可·波罗就这样成了当地小有名气的“网红”,而且精通流量密码,放在今天,他的口头禅大概是用一口意大利口音的普通话说:“我们中国真的太厉害啦!”

不久后,热那亚城的舰队来犯,马可·波罗代表家乡参战,在海战中不幸被俘,被投进监狱。

在狱中,马可·波罗继续讲述他在中国的传奇故事,并遇到那个擅长写骑士小说的作家鲁斯蒂谦,二人合力完成了一部旷世奇书。

▲《马可·波罗行纪》号称“世界一大奇书”。图源/网络

后来,威尼斯与热那亚议和,马可获释回家,而《马可·波罗行纪》正以他意想不到的影响力在欧洲各国广为传播。

与之相伴而来的,是各种质疑。

这本书在欧洲刚一出版,就有人怀疑其真实性。近代以后,东西方联系更加频繁,人们从《马可·波罗行纪》中发现了不少“硬伤”。

最荒诞不经的故事,当属马可·波罗吹嘘自己在元军攻打襄阳的战役中立过大功。

马可·波罗说,他们一家人到中国后,发现元军久攻襄阳不下,就为皇帝进献了一种叫“回回炮”(抛石机)的新武器。元军凭借这一攻城利器,拿下了南宋的军事重镇襄阳。

“献炮”一事有迹可循,但在《元史》等中国史籍中,明确记载了为元朝进献这一武器的是来自西域的回回人亦思马因。亦思马因亲自担任“回回炮手总管”,指挥炮兵猛攻襄阳,配合其他几路元军发起总攻,最终迫使襄阳守将吕文焕投降。

时间也对不上。

马可·波罗来华时间存在争议,但一般认为,他在1275年夏天才到达元朝上都开平府(位于今内蒙古自治区锡林郭勒盟),而元军攻陷襄阳是至元十年(1273年)二月,那时,马可·波罗还在赶来中国的路上。

即便是支持马可·波罗来华说的学者,很多也认为马可·波罗并未向元朝献过新炮法。“献炮”的故事极有可能是马可·波罗听来的,因为当时距离襄阳之战不过几年时间,这场战役算是国际大新闻,他只是将别人的功绩冒为己有。

▲襄阳临汉门城墙上展示的带刺滚木。南宋末年,这座古城在近四十年间多次抵抗蒙军南下。图源/图虫创意©

此外,马可·波罗说他在中国生活了十几年,可是《马可·波罗行纪》缺少了很多中国关键词。

比如说,他没有提及汉字。作为一个中国居住多年的人,马可·波罗似乎完全不懂汉人的语言文字。

他没有提到茶叶。这是宋元时期中国最重要的外贸商品之一,且当时杭州等大城市都有茶馆,马可·波罗完全可以光顾品尝。

他没有讲到长城。这是中国历史上最著名的标志性建筑之一,几乎每个西方人对中国的第一印象中都会有长城,而马可·波罗的书完全没有关于长城的记载。

他没有记载女子“缠足”的习俗。晚于马可·波罗来华的欧洲传教士大都会对中国女子以“缠足”为美的奇特风俗记上一笔,可在马可·波罗的讲述中却不见踪影。

在一些人看来,马可·波罗是个骗子,《马可·波罗行纪》纯属虚构。

有人说,马可·波罗根本没有来过中国,他可能只是到了中亚的伊斯兰国家,在那里和从中国回来的波斯或土耳其商队谈过话,知道了一些关于中国的知识;或许他最远不过是去了他们家族在黑海或者君士坦丁堡设立的货栈,闲来没事就跟来往的商人吹牛皮。

还有人说,马可·波罗来过中国,但他只在北方的蒙古高原和华北平原久居,并没有游历四方,因此对中国南方完全不了解,更遑论如他所说的在扬州当了几年地方官。

▲藏传佛教白塔,分布于北京、扬州等地。图源/摄图网©

翻开各个版本的《马可·波罗行纪》,却总能找到一些触动内心的文字。

那是,只属于东方的山水画卷。

据马可·波罗回忆,在杭州期间,他泛舟西湖,眼前浮现出这样一番画面:

那些爱好泛舟游览的人,或携家带眷,或邀请一些朋友,雇上一条画舫,荡漾在水平如镜的湖面上。画舫上桌椅板凳、宴客的设备,无不布置得整齐清洁,舒适雅观……

船身的两侧均有窗户,便于游人坐在桌旁,倚窗眺望,饱览沿途绮丽的湖光山色……

假如伫立在离岸一定距离的船上,不仅整个宏伟、瑰丽的城市,它的宫殿、庙宇、寺院、花园,以及长在小道上的参天大树,都可以尽收眼底,同时又可以观赏其他画舫载着游湖行乐的男女,轻轻地在湖上穿梭似地来来往往。

如果不是身临其境,一个西方人恐怕难以想象出宋元杭州的“临堤台榭,画船楼阁,游人歌吹,十里荷花,三秋桂子,四山晴翠”,更别说留下如此细致的描写。

“行在”杭州也是马可·波罗最爱的中国城市之一,他将其称为“天城”,而将另一座江南名城苏州称为“地城”。元史专家杨志玖认为,这个有些尴尬的翻译是马可·波罗不通汉语导致的,他可能把“上有天堂,下有苏杭”这句俗语理解错了。

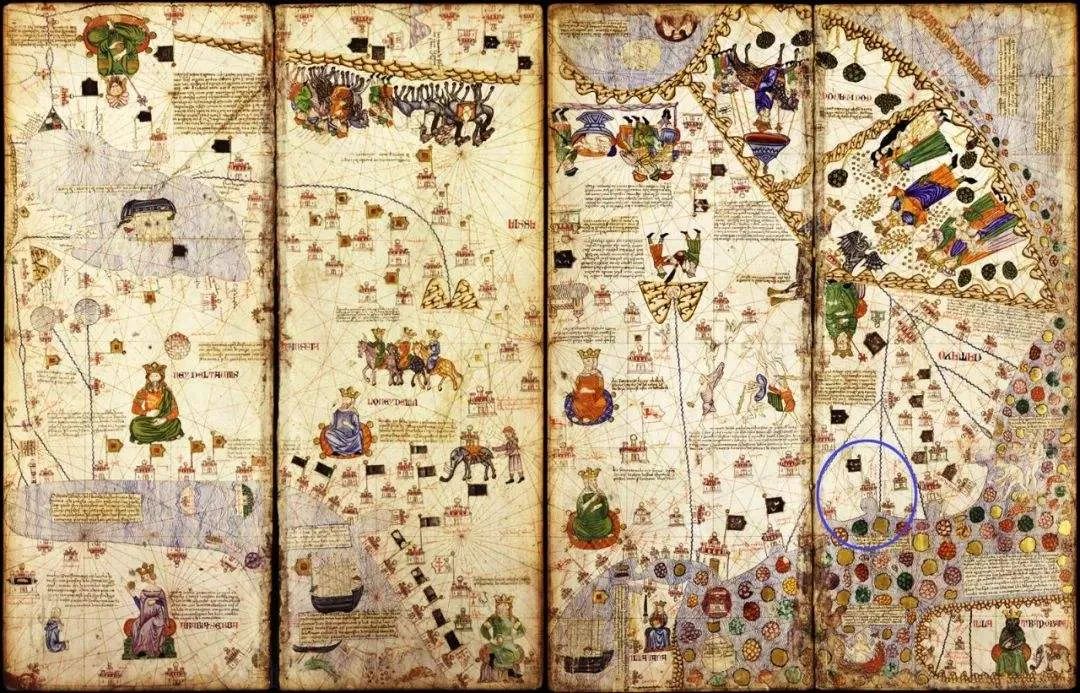

▲1375年加泰罗尼亚世界地图中,右下角的“Cansay”(行在)就是根据《马可·波罗行纪》标注的杭州。图源/网络

与历史上许多人物的回忆录一样,马可·波罗对中国之行的具体日期、人文风情等记忆存在不准确或前后不一致之处,但在诸多方面的记载,也有与中国史书出奇符合的地方。

《马可·波罗行纪》记载了一些他在华期间发生的重大事件。

比如发生于至元十九年(1282年)的阿合马遇刺案。

阿合马是颇受忽必烈重用的宰相,这人位高权重,但口碑比较差,其推行的种种政策引发了朝臣不满。

这年,忽必烈离京,驻跸上都。有个叫王著的益都千户和僧人高和尚共同谋划,假传太子的命令骗阿合马出宫,趁他出行的机会,拦住了其车马,用袖子里藏着的铜锤砸碎阿合马的脑袋,当朝宰相登时毙命。

马可·波罗详细地叙述了这桩刺杀案,说这一事件发生时,他人就在大都。

他还讲了至元二十四年(1287年)的乃颜之乱。

马可·波罗说,忽必烈为平定在东北起兵叛乱的蒙古宗王乃颜,乘坐象轿御驾亲征,把这个远方亲戚捶了一顿。

更关键的是,马可·波罗提到乃颜是一个基督教徒(准确地说是基督教聂斯托利派),叛军将十字架画上了战旗。

这条材料为现存的汉文史料提供了重要补充。在中国的历史文献中,只说乃颜“惑于妖言”,信奉一种与佛教不同的宗教(“离佛正法”),却没有说乃颜究竟信奉什么宗教。

关于这场叛乱的结果,马可·波罗说,乃颜作为蒙古贵族,以“不出血死”的方式处死,而在汉语文献中,也留下了乃颜败亡之后,被投入河中的记载。

马可·波罗对这些历史事件的熟悉程度,不像是一个商人道听途说所能了解的,更像是一个帝国官员从同僚处得到的消息。

此外,马可·波罗还准确记住了忽必烈的生日在阳历9月,也就是中国阴历的八月廿八日。在古代,皇帝生日是一个举国庆祝的大日子,更何况在马可·波罗的故事中,这位皇帝对他有知遇之恩。

另一个重要节日是中国的春节,马可·波罗说中国新年是在阳历2月,基本上准确。

他还说,在这一天,皇帝和臣民要穿上白色的衣服,因为白色是吉祥的象征。此处乍一听禁不起推敲,过年不应该穿大红色吗?然而,马可·波罗新年穿白衣的说法,符合当时蒙古贵族的风俗。

▲马可·波罗自称,他曾受忽必烈赏识,在元朝为官。图源/影视剧照