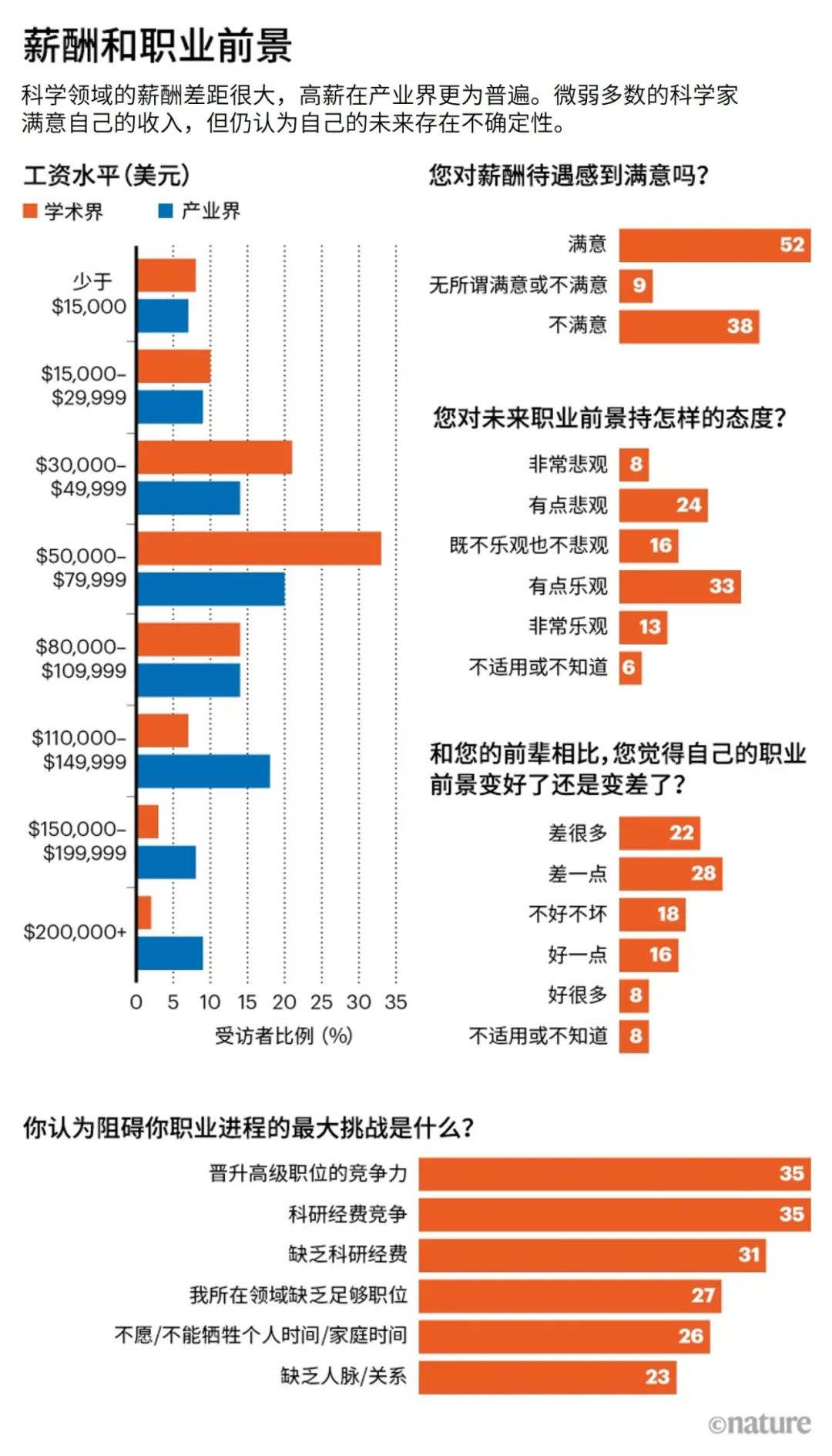

研究人员对工作前景的乐观情绪似乎正在下降。2018年有59%的研究人员对自身的职业前景持积极态度,今年这一数字已降至47%。此次调查有恰好一半的受访者认为,他们的职业前景比他们的前辈更糟糕,这个数字倒是与2018年基本持平。

对于Haas来说,留在巴西的缺点之一在于,那里的学者通常不得不承担除研究和教学之外的其他许多职责。例如,她一度得去评估提出自身经济困难的学生的申请。除了本职工作职责,她还要审查财务文件并对学生进行访谈,以确保他们所说财务状况属实。“我不明白这与我的研究有什么关系,”她说。

伦敦自然历史博物馆的研究助理Andie Hall则是对长期职业前景感到不确定。她在同一家机构服务已达17年之久,这一时长已足够她独辟蹊径,为新采集的苔藓动物和200年历史的草蛉标本测序。“我的工作与博物馆里的其他人截然不同,”她说。“我既是技术员又是研究员。这很有趣,但也具有挑战性。”

如果想继续追求上进,她很清楚自己的选项将因为没有硕士学位而寥寥无几。“我经常看到一些招聘启事甚至培训课程,我知道我可以胜任,但他们要博士学位,”她说。“如果你是一名在工作台上解决问题的技术人员,我认为一个博士学位不一定比经验更重要。”

对结果的深入分析表明,职业乐观情绪的分布并不平均。登记为男性的研究人员(49%)比女性(45%)更易对自己的工作前景持积极态度。在受访者最多的10个国家中,巴西的悲观情绪尤其普遍,只有33%的受访者仍感到积极乐观。澳大利亚(37%)和西班牙(38%)的人们感受略好一点。中国(50%)、美国(52%)和印度(57%)的乐观情绪相对常见。澳大利亚的一位生物医学博士后分享了她的想法:“作为一名拥有超过15年经验的科学家,我对学术已经幻灭了。我的很多朋友都退出了学术圈,我也快放弃了。这不是因为我们匮乏技能或对研究的热情,而是因为必须不断争取才能留在圈中(并以我的心理健康为代价)。”

科学家所在行业也很大程度影响了他们对未来的看法。产业界的受访者(64%)比学术界的(42%)更可能有积极感受。一位来自美国的项目经理写道:“我现在一直给仍在学术界的朋友传播福音,鼓励他们走出来加入生物技术或任何其他专业行业。”

医疗保健和工程领域的受访者尤其可能看到美好的未来,比例分别为59%和55%。相比之下,只有38%的生态学和进化论领域从业者,以及40%的地质学和环境科学从业者持积极态度。这场疫情可能在不同领域造成了乐观和悲观情绪。美国的一位生物医学博士后表示:“我希望这次(疫情)能为生物医学科学带来更多的资金机遇,但我也认为它大大减缓了与SARS-CoV-2无关的任何研究的进度。”

与处于职业后期的研究人员(39%)相比,处于职业生涯早期或中期的研究人员(49%)普遍对职业前景感到更积极。可以想见的是,与全职的“合同工”(36%)相比,全职“永久”岗位人员的乐观情绪也更高(53%)。

固定期限合同给中国汕头大学环境化学家Edmond Sanganyado的未来蒙上了阴影。“在中国没有终身岗位,”来自津巴布韦的Sanganyado说。“你得每三年续签一次合同。外国人在这里很难建立长远目标。”

调查结果揭示的一片愁云惨雾,让佛蒙特大学伯灵顿分校的生物学家兼副教务长Jim Vigoreaux略感诧异。Vigoreaux在6月与人共同撰写的一篇文章中,为在研究型机构寻求教职的科学家提供了建议(J. O. Vigoreaux & M. J. Leibowitz BMC Proc. 15, 4; 2021)。他承认教师职位供不应求,而且任何特定的申请成功几率都很低。但他指出,拥有科研技能的人在学术界内外有越来越多的选择。他说,诸如可持续性、社会正义和医疗保健等复杂问题将需要一支庞大而坚定的研究队伍。“我们面临许多巨大挑战,在那么多科学和技术领域都有极为有趣的领域。我不太明白人们为何那么消极。”

Vigoreaux鼓励处于求职阶段的研究人员用更广阔的视野看待科学能干什么,在科学界和其他领域都可以作一番探索,但这并不代表申请工作时要无的放矢。“人们常有的心态是一通扫射看哪个击中了目标,”他说。“我建议不要这样做。付出努力时应当认真挑选。当看准一个机会时,要全力以赴放手一搏。”

受访者有理由感到怀疑。当被问及职业发展的最大障碍时,逾三分之一的人认为争取经费是他们最大的忧虑,而且31%的人提到科研经费整体上是匮乏的(见“薪酬和职业前景”)。经费匮乏的问题尤其困扰西班牙(44%)、澳大利亚(53%)和巴西(64%)受访者。整体上,有9%的受访者表示他们的职业生涯因缺乏技能而受阻。当要求具体说说短板时,这些受访者特别提到了担心自己缺乏“硬”技能,例如对特定实验技术和计算机的熟练程度。