吴健雄(1912-1997)| 图源:Carly Wilkins,美国能源部

1957年1月宇称不守恒的发现是现代科学史上划时代的成就,三位中国科学家李政道、杨振宁和吴健雄在其中做出最重要贡献,李政道和杨振宁因此获得1957年诺贝尔物理学奖,中华民族为之骄傲。但诺贝尔奖委员会忽略了吴健雄的贡献,在今天的华人世界,她的贡献也被误读。2021年2月20-21日,王丹红在知识分子发表文章《吴健雄在宇称不守恒发现中的不朽贡献(上、下)》后,又发现了20年前哈佛大学科学史系一篇博士论文《吴健雄的智慧人生》。

王丹红认为,相比较于自己的文章和目前搜集到的书籍资料,这篇论文以更严格的学术标准,收集到吴健雄1956-1957年间领导的宇称实验(也被称为“吴实验”)的原始资料、具体分析过程,澄清或印证了宇称不守恒研究当事人回忆中模糊和矛盾之处,补上了遗漏的关键事实环节。特别是,论文作者朱约林经考证指出,在1956年4月3-7日罗切斯特会议后,李政道在 “1956年早春” 就宇称问题第一次拜访吴健雄,应该是1956年4月中下旬,也就是在李政道和杨振宁5月初第一次会面讨论之前;在1957年1月15日新闻发布会前,哥伦比亚大学物理系于1月13日召开学术会,确认宇称守恒被实验推翻,参加者包括李政道、吴健雄和杨振宁等。

遗憾的是,20多年来,这篇极具重要史学价值的科学史论文,一直以来鲜为人知。今天,王丹红根据此论文提供史料,进一步分析吴健雄在宇称不守恒发现中的作用,并反思今天科学史研究中可能存在的问题。撰文 | 王丹红(《知识分子》专栏作者)

责编 | 陈晓雪

● ● ●

前 言

宇称是量子力学里表征微观粒子运动特征的物理量。1927年,物理学家尤金·维格勒(Eugene Wigner,1902-1995)提出宇称守恒定律,指出微观粒子体系运动或变化具有左右对称性的规律,其物理意义在于,粒子体系和它的 “镜像粒子” 有着同样的变化规律。1956年6月22日,理论物理学家李政道和杨振宁提交论文,对弱相互作用中宇称守恒提出质疑;1957年1月初,实验物理学家吴健雄领导做出第一个推翻宇称守恒的实验,1月15日美国纽约哥伦比亚大学召开新闻发布会,宣布两项实验推翻宇称守恒。1957年10月31日,瑞典诺贝尔奖委员会宣布,李政道和杨振宁获得1957年度诺贝尔物理学奖。我在《吴健雄在宇称不守恒发现中的不朽贡献》中,追溯了吴健雄1956-1957年参加宇称不守恒研究的缘由、过程和贡献:在李政道提问的启发下,她不仅为李政道和杨振宁的获得1957年诺贝尔物理学奖的论文提供了实验思想和部分方法,而且领导做出第一个推翻宇称守恒定律的实验。这个物理上革命性的实验被称为“吴实验”。 文章发表后,我先生王鸿飞在搜索相关资料时,又帮助我获得了一份哈佛大学科学历史系2001年1月的博士论文《吴健雄的智慧人生》电子版,论文长达580页,是作者朱约林(YueLin Zhu)十年研究的成果,也可以说是继作家江才健1996年8月出版的《物理科学第一夫人——吴健雄》之后,第二本关于吴健雄的传记。第一,在这份哈佛大学科学史论文中,论文作者收集了1956-1957年吴健雄宇称守恒实验的原始记录和当事人日记,这是目前研究宇称不守恒发现的文章中均缺乏的核心资料,包括江才健著的吴健雄传记。 第二,该论文对吴健雄和宇称不守恒发现的研究具有极为重要的学术价值,却在完成至今20年的时间里,仅被包括哈佛大学在内的几个图书馆收藏,中文世界没有任何介绍。根据谷歌搜索的结果,这篇论文仅被引用过三次,其中一次是华裔教授王作跃为英文版《科学传记新词典》(New Dictionary of Science Biography)撰写“吴健雄”的介绍。 在朱约林论文之前,江才健所著《吴健雄传》,1996年8月由台北时报文化出版社出版,1997年7月上海复旦大学出版社再版,2014年世界科学公司出版其英文翻译版,成为世界认识吴健雄的重要来源。右:朱约林2001年1月哈佛大学科学历史博士论文(Chien-Shieng Wu:An Intellectual Biography )

根据朱约林博士论文资提供的原始资料,我仔细分析并澄清包括江才健和我本人等,在宇称不守恒研究过程中几个缺失或模糊不清、矛盾的事实环节,努力接近历史的真相,并反思今天科学史研究中可能存在的问题。

- 特别说明 -

笔者不是物理学者,文中所有物理概念、物理实验的描述和评论,均来自物理学家及文献资料。作为曾连续十年深度报道诺贝尔三大科学奖项的科学记者、有五年经历的科学专栏作者,笔者努力按科学史研究方法,通过对原始资料的系统分析,以期客观公正地展现这段历史。如发现更多新的文献资料,将会进一步完善相关的研究。

2 哥伦比亚大学物理系午餐会 吴健雄简短报告实验进展 3 午餐会再次聚焦钴60实验 内部讨论还是向 “外界” 透露? 4 哥伦比亚大学新闻发布会 国家标准局 “不受用”? 5 媒体报道 :从《纽约时报》到《人民日报》:吴健雄的名字消失了?

右:1956年12月27日,安伯勒的实验记录第90显示,他中午12:04在实验中第一次看到两个连续不对称效应 | 图源:美国国家标准局 NIST

最后也是最有价值的是,500多页的钴60衰变宇称实验的原始实验记录,它们在一度失散后被寻回并归档,这中间有我的一份功劳。

1980年,两位证明电荷共轭不守恒的物理学家获得诺贝尔物理学奖,两人的这项实验是在1964年完成的,这一年,李政道也提名吴健雄获诺贝尔物理学奖。

如何理解李政道的提名?

朱约林的论文或许可以提供一种分析:1956年12月圣诞节期间,吴健雄与李政道和杨振宁讨论实验新进展,发现实验结果不仅显示宇称不守恒,而且电荷共轭也不守恒,并证明了中微子二分量理论。这一关于 “吴实验” 价值的重要信息,我在2021年2月的文章中未能提及。(编者注:江才健在《吴健雄传》第十章 “地下两千英尺的实验” 中引用了吴健雄1988年的回顾文章,说这一实验结果是“一石击毙三鸟”,“三鸟”正是宇称的不守恒、电荷共轭不是不变的,二分量的中微子理论。)

朱约林分析了吴健雄在1956年4月-1957年1月在宇称不守恒研究中的作用后,在论文中写道(P219/580):

需要指出的是,在钴60实验进行过程中,吴持续向李和杨告知有关进展和结果。受到这些信息的鼓励,李和杨在钴60实验结果正式公布前向《物理评论》投了另一篇论文......论文标题是 “宇称不守恒和中微子二分量理论”,这是另一项伟大的理论突破,也是发现弱作用中宇称不守恒实验的另一个丰硕成果。

这段话让我意识到:为什么1957年10月31日诺贝尔委员会物理学奖的颁奖词中,“重要发现” 一词用的是复数。

1957年10月31日,杨振宁和李政道被授予诺贝尔物理学奖,以表彰他们“对所谓宇称守恒原理的深刻探索,导致基本粒子领域的重大发现。”

但几乎所有中文翻译 “发现” 都未能体现英文的复数 “discoveries”,并将李-杨获诺贝尔奖的颁奖词中的 “发现” 解读为 “宇称不守恒的发现”。

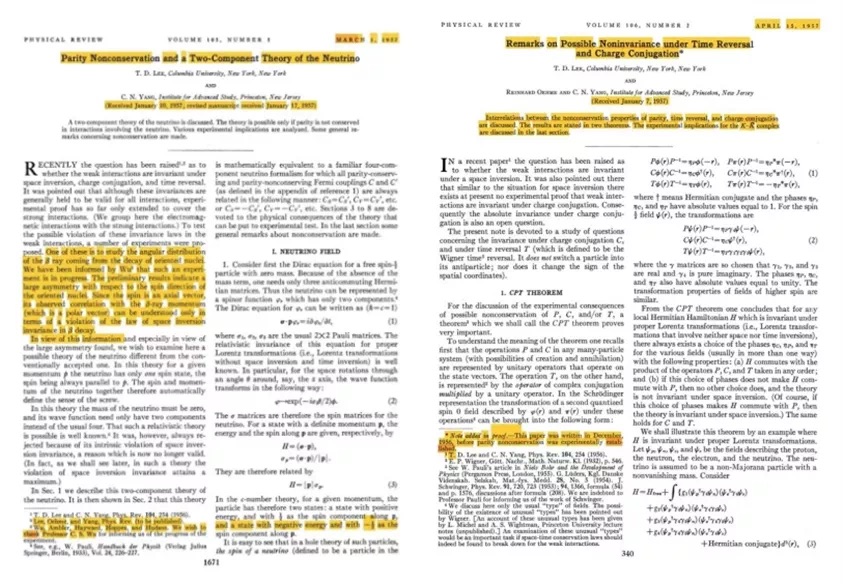

根据朱约林论文的线索,我认为诺贝尔颁奖词中所指 “基本粒子领域几项重大发现”,应该是指宇称不守恒、电荷共轭不守恒和中微子二分量理论。它们体现在李政道、杨振宁分别于1956年6月22日、1957年1月7日和10日投稿的三篇论文:《弱作用中的宇称守恒质疑》《关于时间反演和电荷共轭下可能的非不变性注记》和《宇称不守恒和中微子二分量理论》。

左:论文《宇称不守恒和中微子二分量理论》,《物理评论》1957年1月10收到,3月1日发表。右:论文《关于时间反演和电荷共轭下的可能性非不变性注记》,《物理评论》1957年1月7日收到,4月15日发表。

在中微子二分量理论的论文中,李政道和杨振宁感谢了 “吴健雄教授告知我们有关钴60实验的进展”。

因为李-杨的获奖论文是《弱作用中的宇称守恒质疑》,我们习惯于认为 “吴实验” 只是推翻了宇称守恒,而忽略了这项实验同时推翻了电荷共轭守恒,并证明了中微子的二分量理论。

后两项研究成果也体现在吴健雄研究组和莱德曼研究组1957年1月15公布的论文中:《在β衰变中实验检测宇称守恒》《介子衰变中发现宇称和电荷共轭不守恒:自由轻子的磁动量》。

现有文献显示,1956年12月圣诞节的一天,在哥伦比亚大学物理系李政道办公室,吴健雄在与李政道和杨振宁的讨论中已经明确:检验宇称守恒的β衰变实验,是一石击三鸟。这应该是三人在宇称研究中的第一次共同讨论,也是杨振宁第一次和吴健雄的讨论。

吴健雄领导实验的 “一石三鸟”,1957年12月11日 ,杨振宁在瑞典科学院诺贝尔演讲《物理学中的宇称守恒及其他对称定律》中有提及,他说(P86):“宇称守恒定律的崩溃使涉及物理学中对称定律的一系列问题显得突出了。现在我们就来概括性地简单讨论一下这些问题。正如李政道博士将要讨论的,吴健雄、安布勒和她们的合作者的实验也证明了的,对β衰变来说,电荷共轭不变性也不成立。对弱相互作用来说,另一类对称性即时间反演不变性目前正在进行实验研究......”

多年后,三人对这一过程均有文字回忆。

吴健雄在1972年和1983年的回忆文章写道:

(1956年12月圣诞假期中的)一个星期四上午,我匆匆赶往(哥伦比亚大学物理系的)普平会议室时路过李(政道)教授的办公室,门是开的,李和杨都在里面,我向他们打一个招呼,他们询问了钴60实验的情况。我随口谈到实验中看似出现一个很大的不对称效应。他们非常激动和高兴。

会议结束后,我再次遇见了他们,他们想知道更多的情况。我告诉他们:这个效应很大而且可以重复,但必须将当作初步结果,因为系统性检测还没有完成。我记得杨(振宁)想知道是否有人计算过G-T和费米相互作用之间的关系,我告诉他M. Morita博士已经仔细计算过,干涉取决于Ca和CV之间的信号。我说我很高兴钴60β衰变变迁是纯粹的Gamow-Teller转换。这个结果是中微子的二分量理论在纯G-T转化中期望的,也意味着在这种情况下,电荷共轭不变性不成立。因此,我们是“一石击三鸟”:宇称不守恒、电荷共轭不守恒,以及中微子的二分量理论……

当中微子二分量理论的清楚证据出现时,李博士很高兴,他说这是很好的结果。他告诉我,1956年夏天,他和杨在研究宇称问题时,不仅讨论了中微子的二分量理论,而且也提出了这个理论的细节。然而他们认为,在宇称不守恒在实验观察和确证以前发表论文,过于匆忙了。

李政道在1986年的文章《破缺的宇称》中写道:

1956圣诞节时,我刚完成我、奥米和杨振宁的论文的附录的最后修改...... 对于分立对称的破坏,吴健雄β衰变和斯坦伯格的重子不对称实验仍在进行之中,但理论的推测已经扩展到不只是P(宇称)和C(电荷共轭)破坏,而且已经到了T(时间反演)和CP的破坏了。接着我看了一下我刚刚写下的最后一个式子:这是关于不对称参量可能偏离1的式子:

r = 衰变率(K+0 --- p- e+ v)/衰变率 (K+0 --- p- e+ v)

这是CP破坏的一个证明......我感到,将来无论发生什么事,我必须沿着这一方向讨论这些方程,当然它们在我有生之年是没有机会被证实的。

杨振宁在1982的文章《吴健雄证实了宇称不守恒》中写道:哥伦比亚-国家标准局小组观测到的大的不对称性意味着,在β衰变中,电荷共轭下的不变性也被破坏。参见前面R. Oehme的信和论文 【57e】,以及【57s】所列参考文献中…… 由于宇称不守恒现象的发现,李政道和我写出了论文【57f】,论述二分量中微子理论。(注:【57f】即宇称不守恒和中微子二分量论文)

对这一次三人在1956年圣诞假期的讨论,江才健在《吴健雄传》中写道:

在实验进行期间,有一次吴健雄回到哥大,正好碰到杨振宁和李政道两人,他们问起实验的情形,吴健雄告诉他们似乎确实有一些肯定的结果。杨振宁还问起其中一些理论关键,吴健雄告诉他说,由日本来参加实验组的理论物理学家森田正人(M. Morita)已经做过计算,Co60的β衰变完全是盖莫-泰勒变换,这表示他们选对了Co60作放射源,实验结果也更为可靠。

江才健在参考文献中说明,这一段话来自吴健雄1972年发表的文章《一个研究者的个人回忆》,但他忽略了三人讨论的时间、以及所讨论的关键问题:β宇称守恒破坏情况下,电荷共轭和时间反演守恒的讨论、对中微子二分量理论的证明,也未提及李-杨在1月提交的另外两篇论文。

关于吴健雄1956-1957年领导的宇称实验同时证明电荷共轭不守恒,江才健在2002年10月出版的《杨振宁传——规范与对称之美》中写道(P272):

“一九五七年的十月,不出人意外的,诺贝尔奖委员会宣布杨振宁和李政道得到那一年的诺贝尔物理奖,不过得主中没有任何实验物理学家,特别是没有包括最早得到实验结果的吴健雄,曾经引起过一些议论。一九八零年证明CP不守恒这两位实验物理学家得到诺贝尔奖的时候,没有再一次的考虑吴健雄,也让许多人感到不解。”