本 文 约 2020 字

阅 读 需 要 18 min

很多人坐在椅子上办公的时间,比躺在床上睡觉的时间还多。

这个时候,也许很多人需要一个贴心的靠枕放在背后。

没想到的是,靠枕也不是现代才出现的,一千多年前,它可是古人居家必备的家具。

类似于今天的靠枕,在古代谓之“隐囊”,其外形为圆筒状的囊袋。隐意为凭、倚靠。隐囊以丝织物为表,内部用织物或纤维填充,可供倚靠身体。

关于隐囊最早的文字记载出自于《颜氏家训》,其卷三《勉学》记载:

“梁朝全盛之时,贵游子弟,多无学术,…无不熏衣剃面,傅粉施朱,驾驾长车,跟高齿屐…坐棊子方褥,凭斑丝隐囊,列器玩于左右,从容出入,望若神仙。”

这些纨绔子弟平时喜欢靠在斑丝隐囊上,所谓斑丝隐囊,应该是用杂色丝织物制成囊表的隐囊。

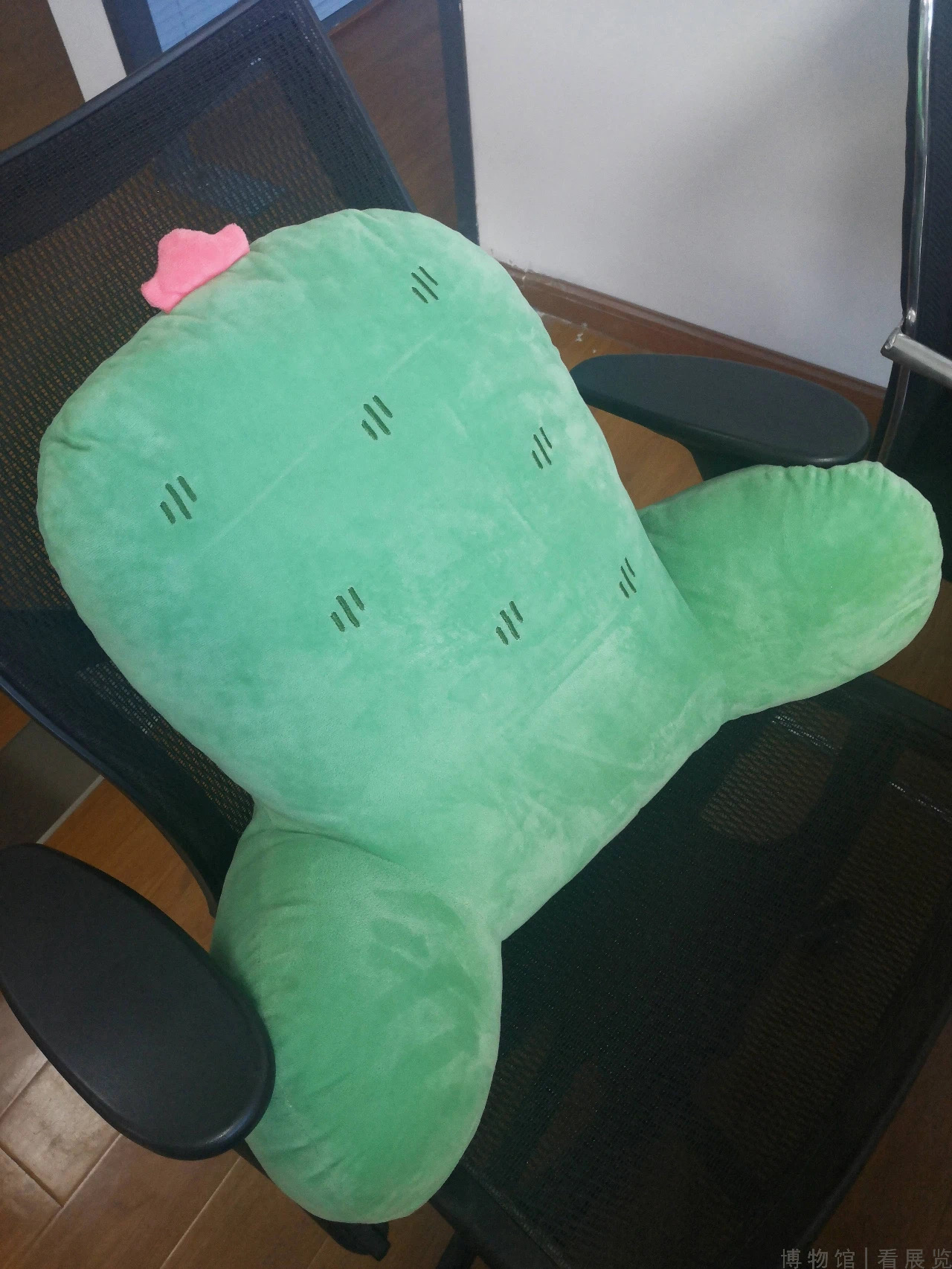

瓷质隐囊随葬品 纳尔逊博物馆藏

不过据研究,这隐囊并非本土出产,而是“外来货”。

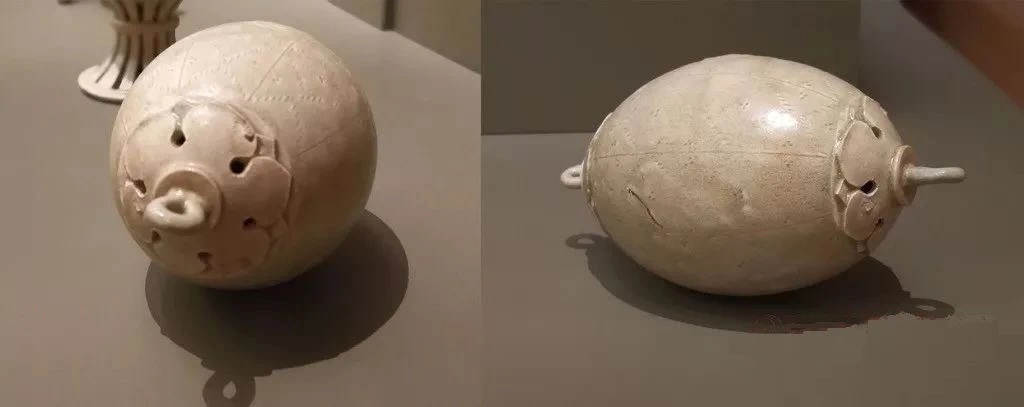

目前所见最早的隐囊图像出现于维摩诘经变画中,营造于北魏时期的龙门石窟宾阳中洞,内壁有维摩诘像,像中维摩诘左肘向后斜靠在一个圆鼓的囊上,囊身有一圈纵向条纹,露出的顶端有一圈莲瓣纹。

龙门石窟宾阳中洞维摩诘像(摹本)

此外,在东魏武定元年造像碑维摩诘像和粟特人北周同州萨保安伽墓中,都可见那时的隐囊造型,看起来呈圆筒状、鼓状,囊表有纵向条纹,顶端打结或有一圈莲瓣纹装饰。

东魏武定元年造像碑维摩诘像

印度笈多王朝(公元320-540年)时期的佛像石窟、壁画中,有很多隐囊的形象,而当时中国正处于东晋、南北朝时期,很多西域僧人通过丝绸之路进入中原,翻译《维摩诘所说经》等,很可能无意中就将隐囊传入北方地区。

而《颜氏家训》中梁代贵族子弟好用隐囊,则应该是受到了北朝的影响。

隐囊传入中国后,很快受到贵族的追捧,连南朝陈后主也曾在宫中使用隐囊。

《南史》记载:“时后主怠于政事,百司启奏…后主倚隐囊,置张贵妃于膝上共决之。”

唐 孙位 《高逸图全卷》(竹林七贤图) 局部 上海博物馆藏

魏晋以前,人们的生活习俗是席地起居,或坐于床榻上。但席地而坐是非常拘谨的,通常要求双腿弯曲,膝盖着地,臀部坐在脚后跟上,双手放在膝前。头部要正,不能左顾右盼。如果是肃坐,可抬头,恭坐和卑坐则都要低头。

如此坐姿,当然很累,这才有了榻和床,可以盘腿或者斜卧。但这毕竟是非正式的姿式,也不够舒服。

魏晋南北朝之时,北方的社会生活较多地受到胡风的影响,加上清谈之风盛行,名士们不尊礼教,崇尚放浪形骸,传统礼教的端正坐姿也被他们摒弃。

南北朝 杨子华 《北齐校书图》 局部 波士顿艺术博物馆藏

除了躺着,在床上或席上,最舒服的姿势莫过于依靠在柔软的物体上,隐囊的传入,正得其时。

明代杨慎《升庵集》中“隐囊”条曰:“晋以后士大夫商清谈,喜晏佚,始作塵尾、隐囊之制”

龙门石窟和造像碑维摩诘像中,就可见维摩诘手挥塵尾,倚靠隐囊,这是对当时社会名士生活状态的真实反映。

唐 李寿墓 石椁 内壁线刻《仕女图》

隐囊在唐代仍是贵族一直沿用的卧具,从李寿墓仕女图中可见怀抱隐囊的仕女形象。而王维有诗云:“不逐城东游侠儿,隐囊纱帽坐弹棋”,可见当时游手好闲的市井之徒,也用起了隐囊。

不过隐囊并没有一直流行下去,宋代以后,隐囊在人们的日常生活在渐渐消失了踪影。

这是因为桌椅等家具的普及。

宋代开始,椅子的制作和使用在社会生活中普及,并且渐渐取代了传统的榻,乃至在家中会客、饮食、和市井中的店铺里普遍使用。

明 仇英《梧竹书堂图》局部 上海博物馆藏

斜卧在床上做事,终究还是不如坐在椅子上舒服,特别是靠背椅和扶手椅的发明,让人们可以在各种地方,家中、室外,舒舒服服地靠着,聊天、喝茶、看书。

元明清的隐囊几乎从生活中消失,也衍化成后来的靠枕,清朱亦栋《群书札记》卷十三“隐囊”条曰:“隐囊,如今之靠枕。”

元 刘贯道 《消夏图》局部 纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆藏

但在文人群体中,隐囊渐渐成为他们追求名士风度时的用典和象征物,如元代刘贯道的《消夏图》中,一位高士袒胸仰卧榻上,背靠一个隐囊,有人推测此高士为“竹林七贤”之一的阮咸。

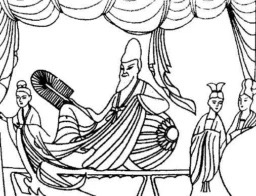

元 赵孟頫(传) 《诸葛亮像》局部 故宫博物院藏

据传为赵孟頫所作的《诸葛亮像》中,诸葛亮手持如意,背靠隐囊,是一代文人对忠臣和名相的想象和追求。

参考资料:

崔世平,《隐囊考》,《考古》2011年第12期

谷俊杰,《北朝隋唐时期隐囊研究》

孙机,《唐李寿石椁线刻〈侍女图〉、〈乐舞图〉散记(上)》

文中未标注出处图片来自参考文献