作者丨马佳秦

编辑丨吴酉仁

说一说海明威的《老人与海》。

《老人与海》是一部中篇小说,出版于1952年。讲述了“一个老渔人驾着一只小船,孤零零地到茫茫大海里去追寻他要战胜的鱼类,历经千辛万苦,结果失败而归”的故事。

小说最早发表在《生活》杂志上,据说让杂志在两天之内卖出了五百多万份。凭借该书,海明威获得了1953年的普利策小说奖和1954年的诺贝尔文学奖。

♦ 海明威

有统计称,截至2014年12月,若包括重印、重译、改写、改译、编写等在内,该书至少有302个中文版本。若不算重印,则约有91种中文译本。这当中,“针对普通读者出版的中译本”是127个,“以儿童文学(或青少年读物)的形式出版的中译本”是175个①。此外,书中部分章节,还曾进入中学语文的阅读教材。

可见,对当代中国人而言(尤其是青少年),《老人与海》这本书是一份普及率很高的精神食粮。

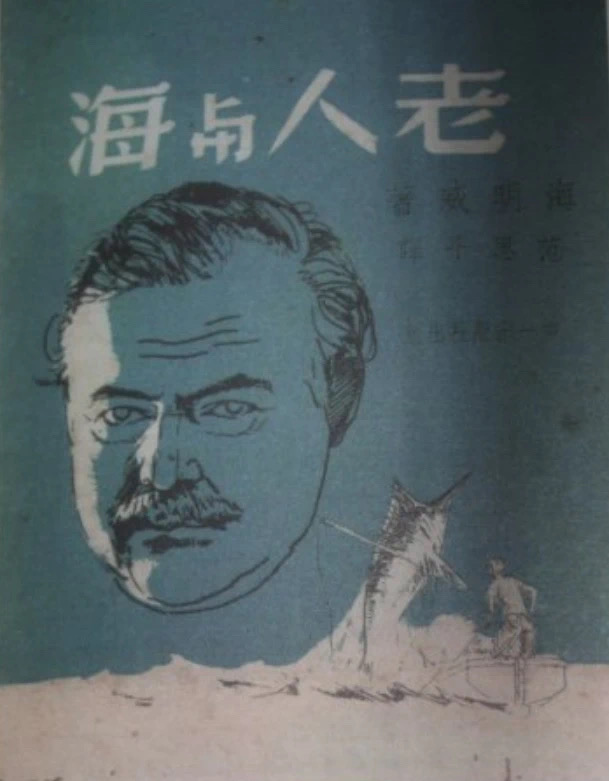

中文知识界最早翻译《老人与海》的是张爱玲,其译本出版于1952年12月,署名“范思平”②。余光中1953年也开始在报纸上连载他翻译的《老人与海》,并于1957年正式结集成书。

♦ 张爱玲译《老人与海》,署名范思平”

在1954年译本的序言里,张爱玲说,自己对海毫无好感,却非常喜欢《老人与海》,“这是我所看到的国外书籍里最挚爱的一本”。她甚至担忧自己的文笔不足以匹配原著,“书中有许多句子貌似平淡,而是充满了生命的辛酸,我不知道青年的朋友们是否能够体会到。这也是因为我太喜欢它了,所以有这些顾虑,同时也担忧我的译笔不能达出原著的淡远的幽默与悲哀,与文字的迷人的韵节。”③

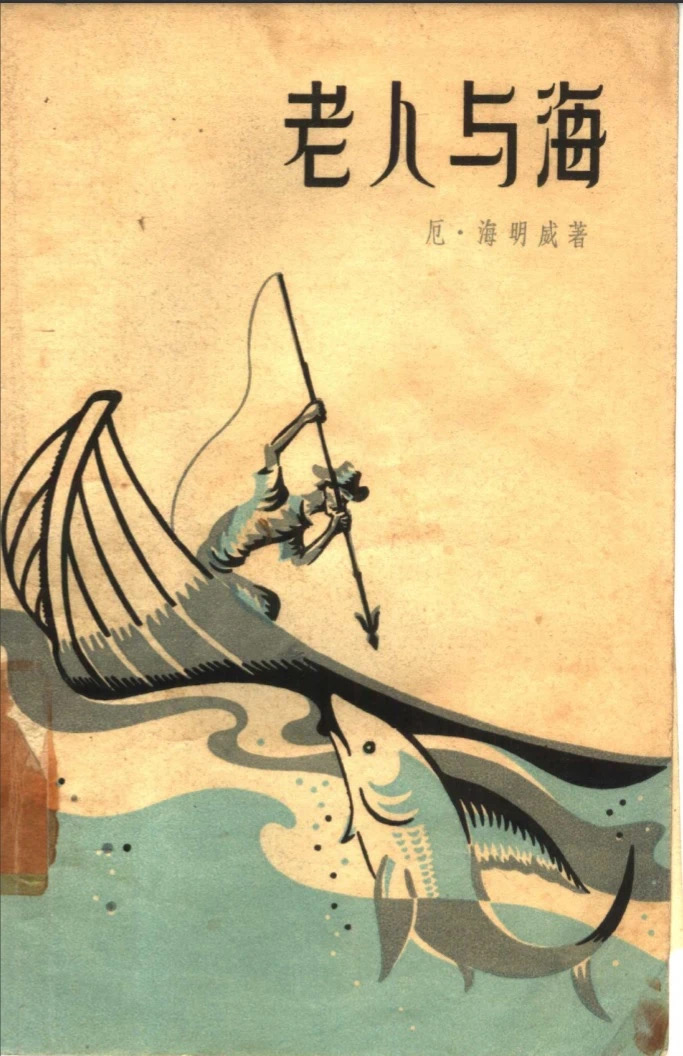

因为时代的缘故,张、余等人的译本只流通于中国的部分地区。真正将《老人与海》引入中国大陆的,是朱海观译本。该译本最早发表在1956年第12期的《译文》杂志(也就是后来的《世界文学》)上,1957年由新文艺出版社正式出版。

♦ 1957年朱海观译本《老人与海》封面

翻译《老人与海》的决定,与当时的作协领导茅盾有关。1955年苏联作协第一书记苏尔科夫访华时,与茅盾就《老人与海》一书有过一次谈话。高莽作为翻译亲历其事。他后来回忆说:

“ 记得话题转到海明威(1899-1961)的中篇小说《老人与海》时,二人的观点出现了差距。海明威是他们同辈的美国作家。茅公肯定海明威在这篇小说中的成就,说主人公老人的性格和心理刻画都有深度、有功力,而且说《世界文学》杂志准备发表。苏尔科夫则认为海明威的作品带有悲观和宿命论的色彩,对社会主义国家的青年读者有消极影响;他似乎是从苏美关系的角度对待美国文学的,认为《老人与海》不值得推广。……可见我国像茅公这样学识渊博、融通中外,具有独到见解的老一辈作家,对待外国文学的评价要比苏联同行更有远见,更加公道。”④

意即,按高莽的回忆,1954年《老人与海》获得诺贝尔文学奖后,便已进入了茅盾等人的视野,列入了翻译与发表的计划之中。

另据给朱海观的译本做责任编辑的李文俊披露,翻译工作正式启动是在1956年,使用的是1952年《生活》杂志刊载的版本。“由于当时单位的图书室未订《生活》画报,又听说人民出版社资料室有,便托人把那一期杂志借来。在几个人传阅过原作(有萧乾、朱海观和我),领导听取汇报与研究之后,便决定用,并交资深编辑朱海观翻译。我记得海观还请了几个月的‘创作假’,用心译出,而被指定做责任编辑的也即是我”⑤。

不过,1957年由新文艺出版社出版的《老人与海》首印只发行了1万册,能读到的人不多,之后很长时间也没有重印。1960年商务印书馆出版的英汉对照版《老人与海》,也只印了1万多册。

这本书在中国全面传播开来,其实是上世纪七十年代后半期才发生的事情。如1979年上海译文出版社的《老人与海》第一版便印了6万册。1984年上海人民美术出版社的图文并茂版《老人与海》,第一版便印了17.3万册。1987年,人民文学出版社也翻译出版了《老人与海》。再之后,便是各种翻译版本百花齐放。

王小波能够读到《老人与海》,并于1981年在《读书》杂志上刊文分享他的阅读体会,便是上述变化的直接结果。

文章说,《老人与海》“只有一个简单到不能再简单的故事和纯洁到如同两滴清水的人物”,故事是“老人驾着船去出海,带回来的却是一副大得不可思议的鱼骨”,人物只有老渔夫和孩子。但王小波喜欢这个故事,因为这是一个英雄的故事。他不愿如前辈作家们那般将老渔夫视为失败的英雄,理由是:

“一个常常在进行着接近自己限度的斗争的人总是会常常失败的,一个想探索自然奥秘的人也常常会失败,一个想改革社会的人更是会常常失败。只有那些安于自己限度之内的生活的人才总是‘胜利’。”⑥

王小波还说,这类常胜不败之人,才是真正的失败者。老渔夫“从未放下武器,只不过是丧失了武器”,他的信心仍在,他的故事里“揭示了人类共同的命运”——那不止是一个美国人写的关于古巴老渔夫的故事,也是全人类共通的故事。(来源:腾讯新闻)

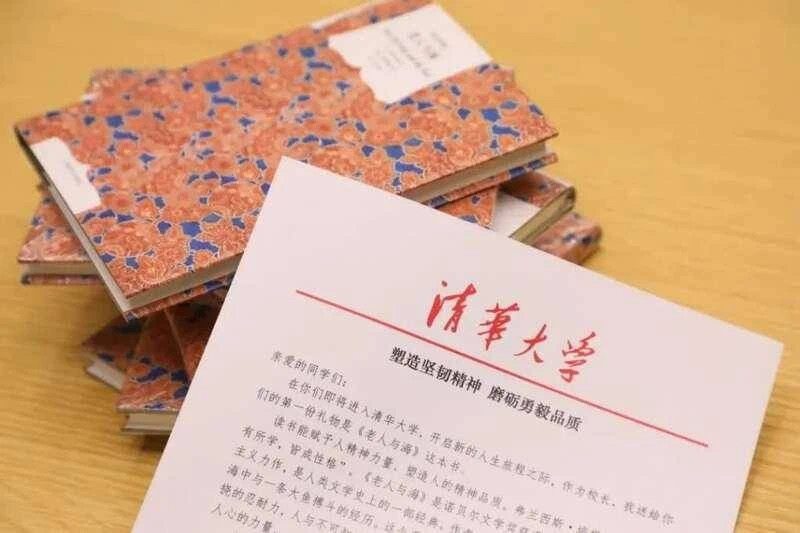

♦ 2021年,清华大学校长给新生赠送的第一份礼物是《老人与海》

①高存:《外国文学经典重译的动因:理论研究与案例分析》,南开大学出版社2018年版,第62-63页。②陈子善:《范思平,还是张爱玲?——张爱玲译<老人与海>新探》,《中国现代文学研究丛刊》2011年第11期。③陈子善:《张爱玲丛考》上,海豚出版社2015年版,第90-91页。④高莽:《画译中的纪念》,九州图书出版社1997年版,第5页。⑤李文俊:《西窗看花漫笔》,上海辞书出版社2014年版,第108-109页。朱海观译本在《译文》杂志刊出时,苏联的《外国文学》杂志也已翻译出版了《老人与海》一书。⑥王小波:《我喜欢这个向“限度”挑战的强者》,《读书》1981年第1期。当时署了笔名。