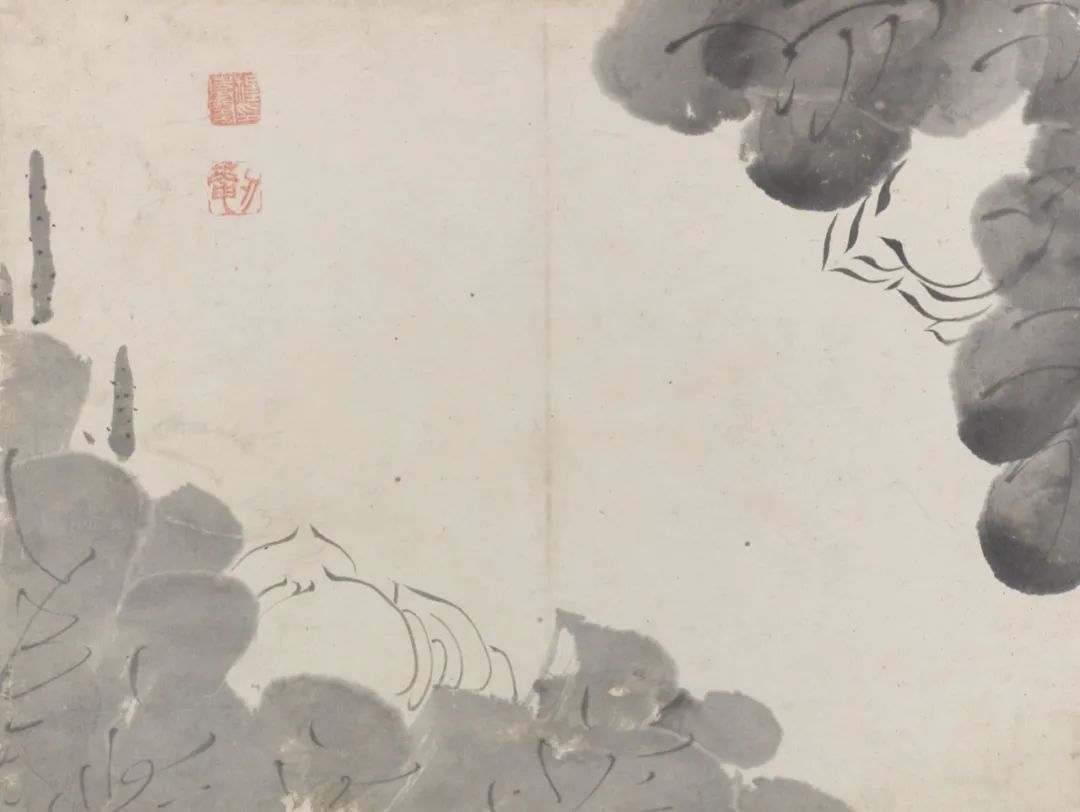

朱耷画下这一册八页《荷花图》的时候,他还不叫八大山人。弱冠前,朱耷本是南昌弋阳王府内养尊处优的王子。甲申之变(1644 年明朝灭亡、清军入关)中,朱耷出家为僧,避乱深山,后辗转来到介冈鹤林寺拜入颖学弘敏门下,成为曹洞宗第 38 代传人,法名传綮[qǐ]。

传綮家学深厚,天资聪颖,入释不数年就“竖拂称宗师”。1665 年的初夏,已是第十二度看见寺外草泽间新荷盛开的传綮,早接替师傅作了鹤林寺的主持,成为一代高僧。不同于大多数人熟知的八大山人时期(1684 - 1705),作为朱耷使用时间最长的名号,传綮时期(1653 - 1680)的他既不高产,绘画的题材亦很单一,其中最重要的,就是荷。

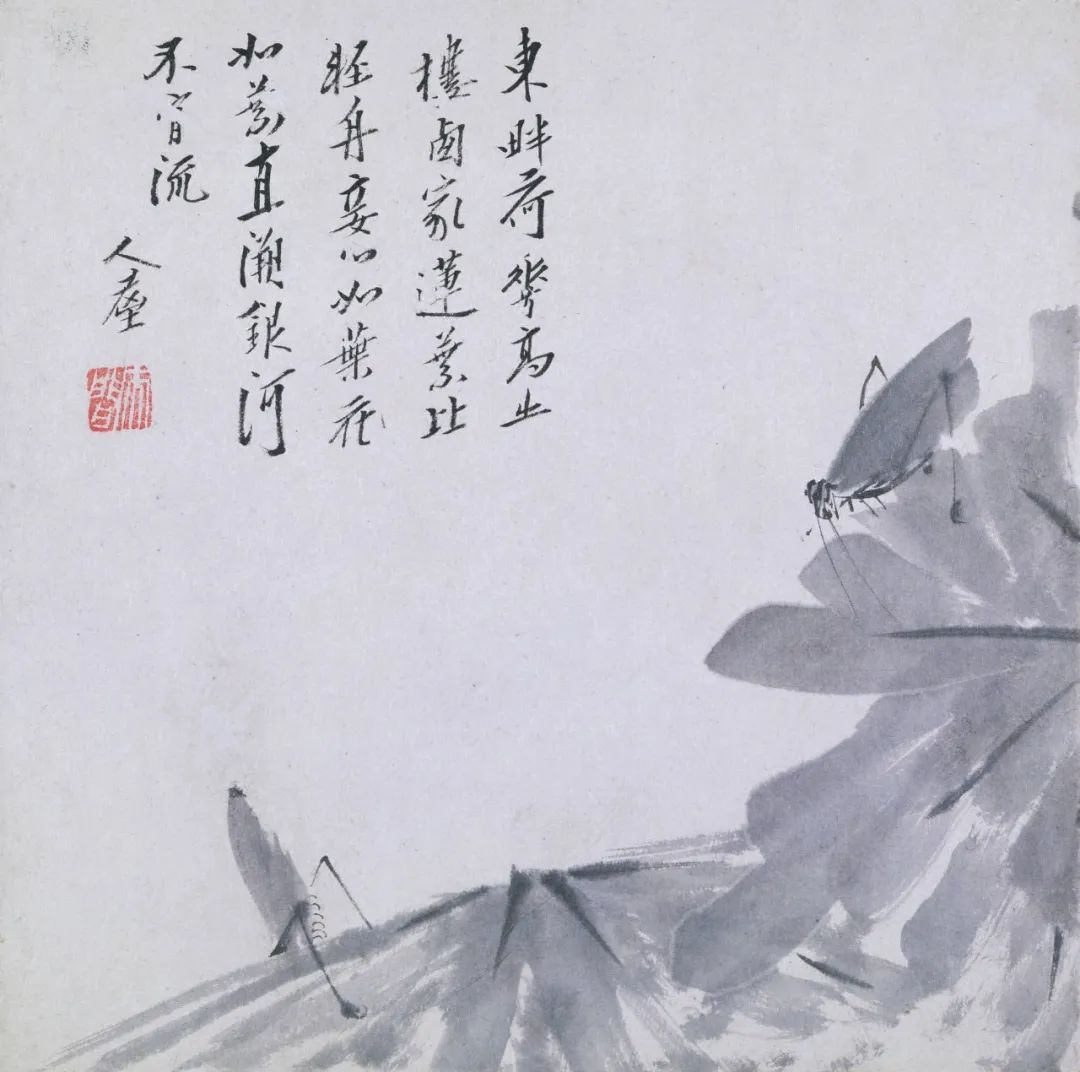

朱耷 荷花图册节选

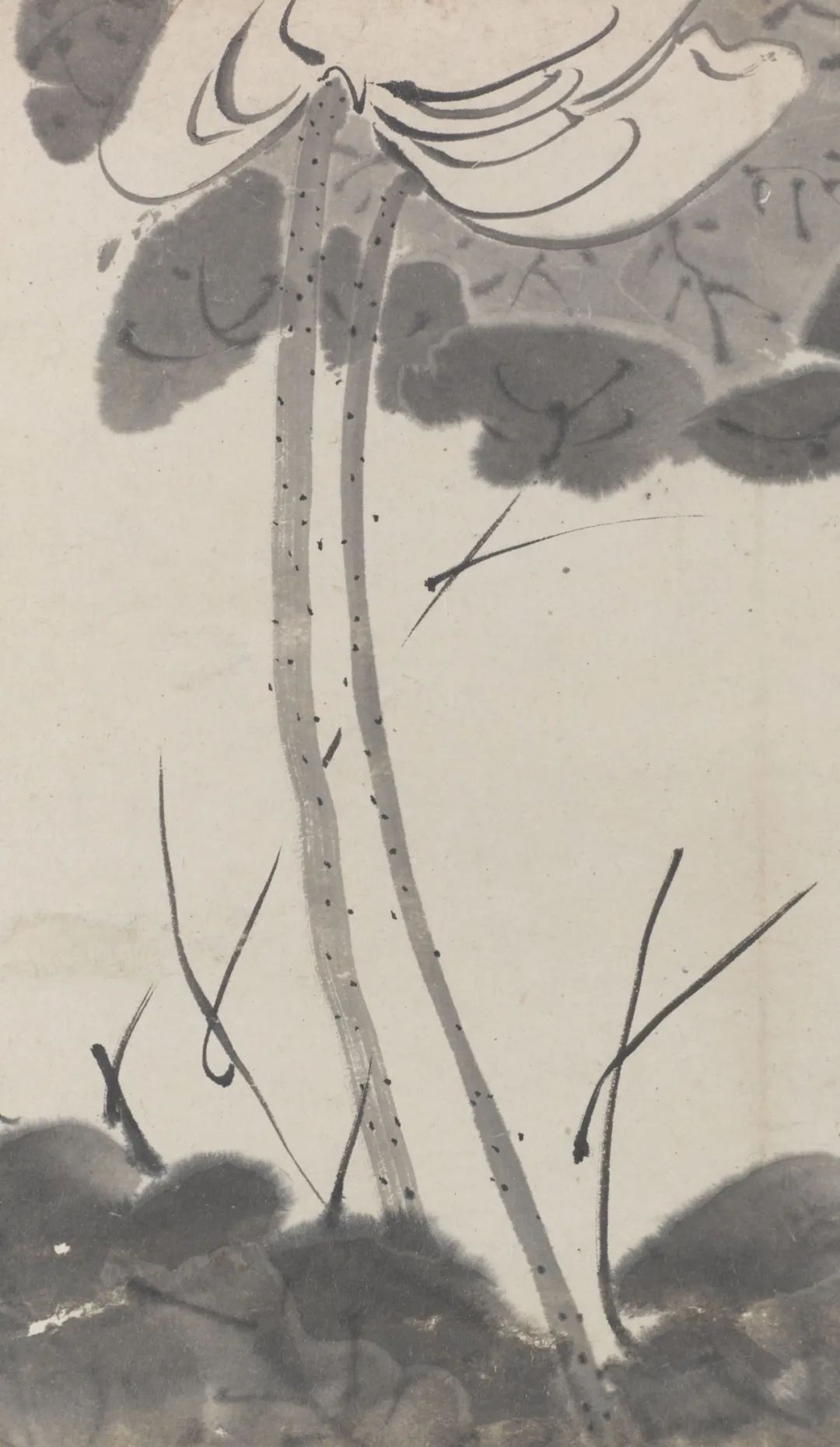

出淤泥而不染的荷花自古为文人儒者所爱,亦是佛祖的坐台,象征着至高无上的佛法,以及一个超出三界之外,清净无扰的莲界佛国。传綮用淡墨染出、细笔勾勒的花叶造型尚缺乏变化,但他在局部放大的视角中进行着独创性的组合。相比于图像本身,虚与实的变幻,才是这个异代贯休(五代画僧)关注的重点。

朱耷 荷花图册节选

仅露出部分实相的花叶占据边角,夹出波澜不惊的大片留白,又被飞白书成的茎秆与风中歪斜的柳丝切割,在虚虚实实间达到某种不规则的平衡。避世于乡野之间,过着与尘世两忘的生活,传綮在佛典与草木之中寻觅内心的平静。只是下笔落墨间,分明还渗出难捱的落寞。与小他 16 岁,同为明朝宗室的石涛不同,甲申之变时的朱耷已经成家。曾经拥有过一切,又被突如其来的一场剧变尽数夺走,他如何能轻易忘却国仇家恨。

1680 年冬,梵声与佛书再也压抑不住这位前朝王孙内心郁结的情绪。他突发狂疾,一把火烧了僧衣,走还南昌,成为后人印象中举止怪异的狂士。

“独身倘佯市肆间,常戴布帽,曳长领袍,履穿踵决,拂袖翩跹行,市中儿随观哗笑,人莫识也。其侄某识之,留止其家,久之疾良已。”(邵长蘅《八大山人传》)

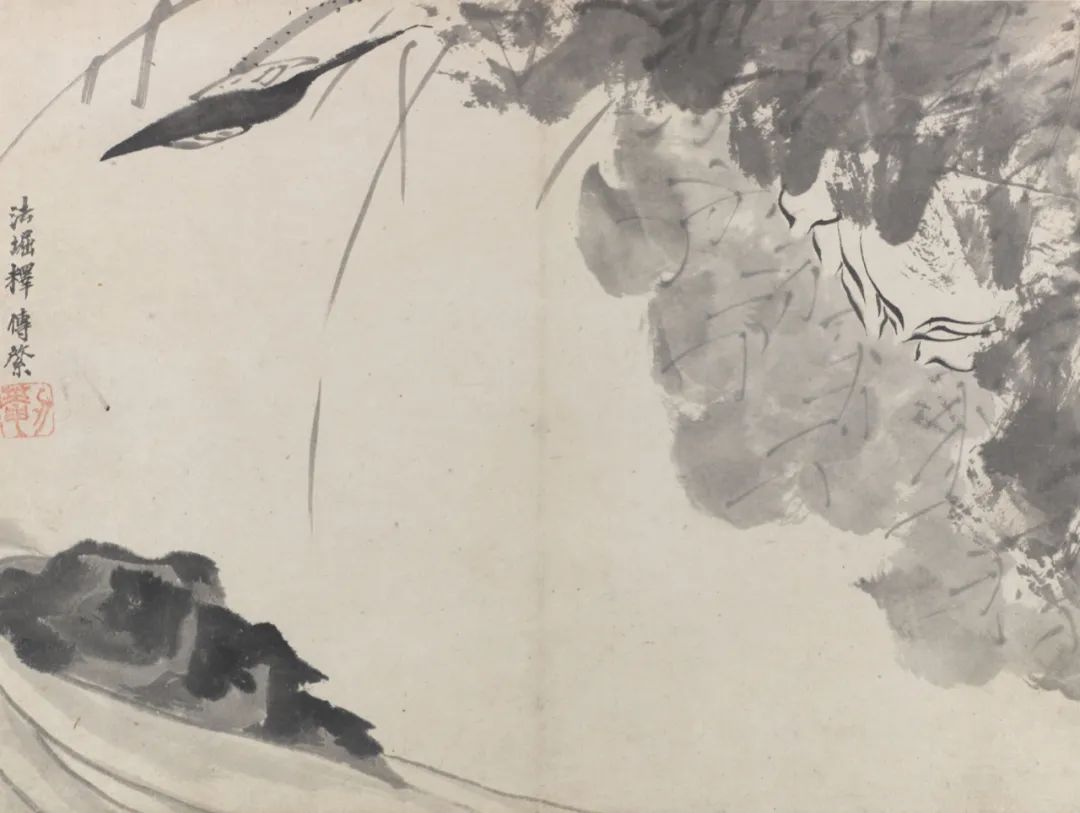

后人多将朱耷的狂疾归咎于临川知县胡亦堂对他的软禁。事实上胡亦堂是清初难得的造福一方的文人官员,延请朱耷期间二者多有唱和,实不可能是促其得狂疾的祸首。多亏了侄儿的悉心照料,3 年后,朱耷的狂疾已愈。荷依然是他钟爱的题材,他的技巧更成熟了,最重要的是,不再像当初那样小心营造一种表面的平衡。他的笔墨自信写意,粗放而不逾矩,似乎随意勾染就已生意十足。

相比于 1665 年的传綮,18 年后的朱耷清楚明白世间并不存在一个清净无扰的莲界佛国。两年前,清军再次杀入昆明,吴三桂之孙吴世璠自杀,三藩之乱宣告平定。而讽刺的是,上一次带领清军入滇剿灭南明余党的,正是吴三桂自己。自此,康熙的统治稳如泰山,再没有什么复明的希望。

象征莲界佛国的东畔荷花高不可及,蚱蜢以叶为舟,依然在等候一个直溯银河的时机。要是这一天永远不会到来,那也情愿一辈子守候在原地。完成《花卉草虫图册》的第二年,朱耷正式以八大山人为号,一直用到了人生的终结。

他的笔墨更上了一层楼,画作的题材也前所未有的丰富起来。据学者统计,朱耷画作里的 51 种植物和 21 种动物出现在 1684 年以后。

朱耷 鸭/鸟 普林斯顿大学博物馆/上海博物馆藏

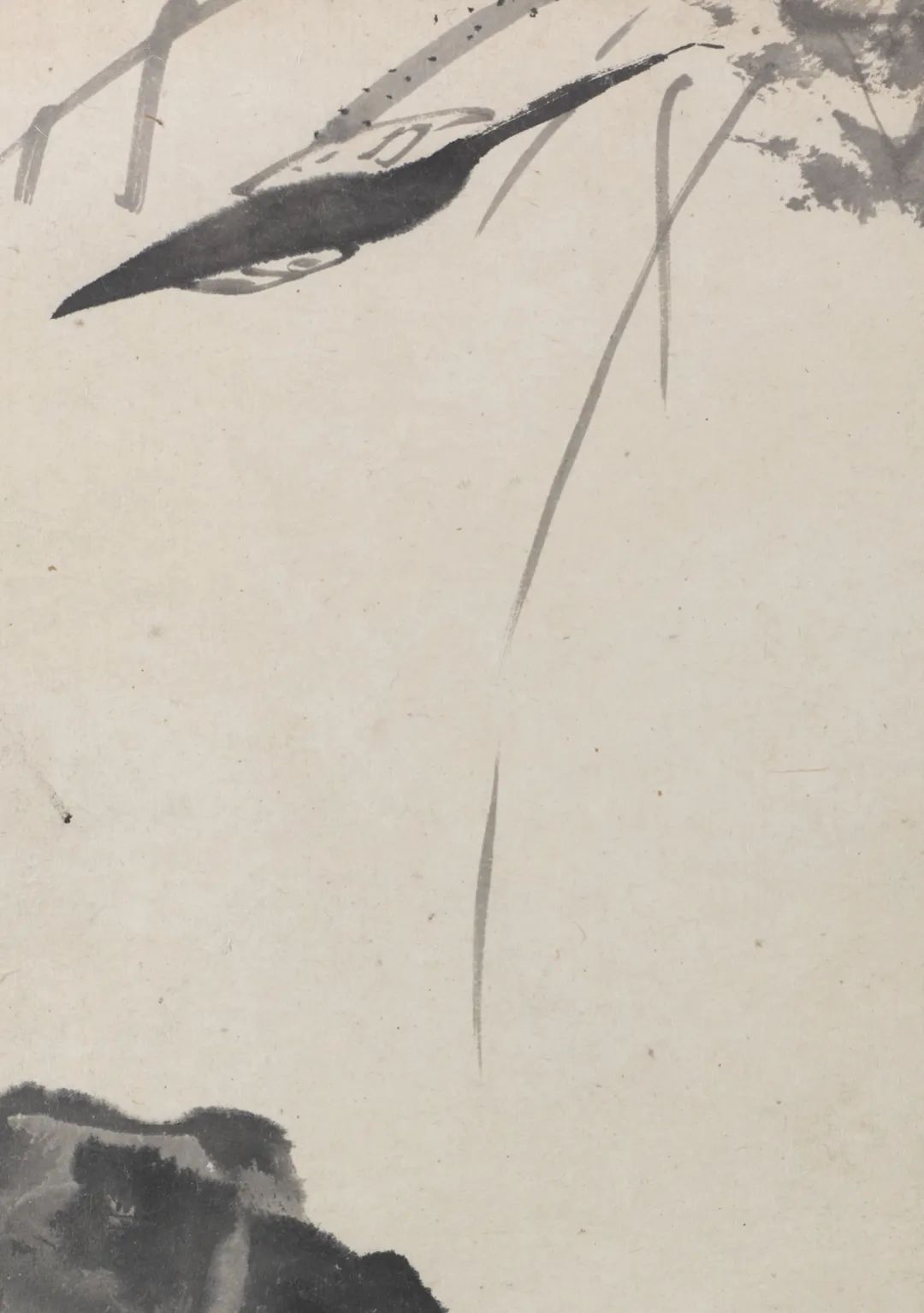

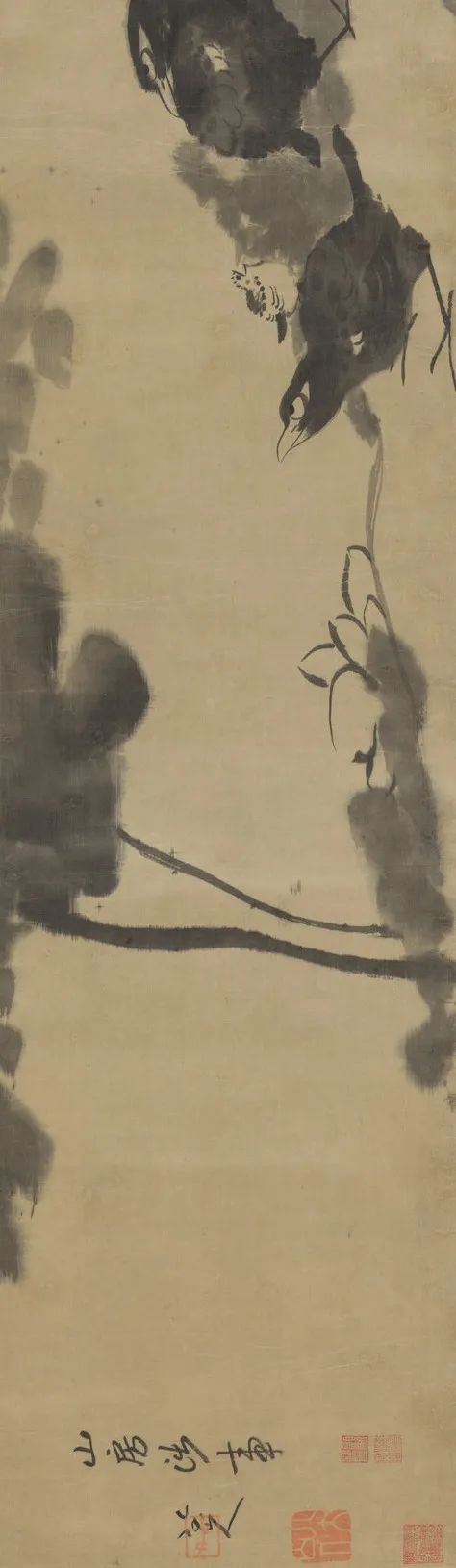

然而这些动物或独立磐石,或落爪在脆弱的枯枝,虽随时有立足不稳的风险,依然翻着不可一世的白眼,或干脆连眼皮都懒得睁开。

只有当它们身处荷下,才会收起藏在高冷之下的警惕与不安。

(请横屏欣赏)

在荷边,脚下的石块不再是凌空而立、仅容立足的危岩,而成为了下有实地,可与同伴嬉戏逗趣之所。

最小的翠鸟站在八哥厚实的肩背上,张大嘴呼唤同伴,又或者在高声吟唱。八哥抬头凝视莲叶,连不近人情的白眼也被柔化了。动物间这样的互动,在朱耷的画作中再难找到第二例。

这幅画作的另一个特别之处还在于,它是作于对笔墨反应更加灵敏的绸缎之上,而不是常见的纸与绢。

当浓淡相间的水墨晕染开来,张开的莲叶犹如一团湿润的黑云,带给画面愉悦温情的同时,柔化了的物象也失去了坚实的形质。

那是一种如梦似幻的不真实感,好似一阵风吹就会烟消云散的脆弱——一个忘记反清复明、世俗冷暖的美梦。

但至少在美梦消散前的片刻,那个时常狂态复萌的朱耷消停了。他在“在芙山房”里,对着眼前的莲荷出了神,就像徜徉在荷塘里的八哥与翠鸟。他无需压抑自己,亦不再执着于用晦涩的题跋讲述不足为外人道,却又不吐不快的陈年心事。

注:朱耷晚年将书斋命名为“在芙山房”、“何园”。“芙”即荷花(水芙蓉),“何”即荷;朱耷本名朱统lín(上林下金),为朱元璋第 16 子宁王朱权的 8 世孙,“耷”为大耳之意。

(完)

Fang-yu Wang, Master of the lotus garden, Yale University Press

邵长蘅《八大山人传》、叶叶《论“胡亦堂事变”及其对八大山人的影响》,收入进《八大山人论集》