5月22日,“杂交水稻之父”袁隆平因病医治无效去世,享年91岁。他走了之后,一封“袁隆平给母亲的信”登上热搜。袁隆平一生最后悔的事,与他父母有关。

启迪

1930年,袁隆平出生于北平。他在袁家排 “隆”字辈,父母为他起名隆平,寓意着“家族隆盛,世事昌平”。

那时正值战乱,物价飞涨,百姓活得很苦。父亲袁兴烈在平汉铁路局做秘书,一度停工,平日积攒的存款剩得不多。母亲坐月子时,父亲终于复工。为了庆祝,父亲到刑部胡同市场买来一只老母鸡。他把鸡宰了,拔了毛,熬了一锅大补汤给母亲喝。

那天父亲心情特别好,一边吃饭,一边哼着赣剧《古城会》里的唱段——张飞用目来观瞧,打量城外这位将英豪。饭后,父母带着襁褓里的袁隆平看天安门。母亲担心袁隆平着凉,给他裹了层棉被,戴了顶老虎帽。

三口人坐着人力车,沿着长安街,一直来到了天安门前。父母正欣赏着红墙飞檐琉璃瓦,袁隆平突然“哇”地一声哭了起来。父亲顺着袁隆平的视线,看到城楼下卧着几十个人。有的不穿衣服,有的饿脱了相,有的已经死了,脸上落满了苍蝇。父亲怕吓到儿子,急忙返回家。

几年后,父亲借助平汉铁路局工作的便利,为抗日29军调配物资和弹药。得知大刀队缺少大刀,他联系十几家熟悉的商户,筹钱买了五千斤好铁,又请那片区域最好的锻刀匠人打了五百把大刀,送去支援抗日。

一天,父亲拿着《北平日报》跑回家。报纸上刊登着29军大刀队歼敌三千人的好消息。晚上母亲特意多做了两道菜,一道是干煸马兰头,一道是红烧草鱼。袁隆平一边吃一边哼《大刀向鬼子头上砍去》。

父亲教导袁隆平:“天下兴亡,匹夫有责。”

母亲华静是小学老师。她经常辅导袁隆平做功课,跟他进行英文对话,给他念尼采的《悲剧的诞生》。袁隆平犯了错,母亲从不严词批评他,更不会打他,而是通过各种小故事教育他。一次袁隆平上树掏鸟蛋。母亲跟他讲,春秋战国有一个皇帝,喜欢稀奇古怪的玩意。一个将军想上阵杀敌,可惜没有出头的机会。某日他出去狩猎,拯救了一只险些被蟒蛇咬死的大鸟。大鸟为了报恩,给将军叼来几根金色羽毛。碰巧皇帝的新头盔上独缺几根漂亮的羽毛。将军将羽毛献上去,得到带兵打仗的机会。歼灭强敌后,他获得了不朽的功名。袁隆平听完,对大鸟产生敬意,再也不上树掏鸟蛋了。还有一次,袁隆平把抓来的萤火虫放在火柴盒里。母亲跟他说,赵匡胤千里送京娘,京娘去世后为了报恩变成萤火虫。后来赵匡胤和敌人交战输了,逃到森林里迷了路。危机关头,一个萤火虫指引他脱离了危险。袁隆平听完故事,想放生萤火虫,发现它已经奄奄一息。他把花草上的露水滴到萤火虫的身上,又把米粒放到火柴盒里,想让萤火虫吃。可萤火虫根本不能进食,最后还是死了。务农这条路,也是受到母亲启迪的。某天,母亲带袁隆平去附近的“神农洞”玩。很多人击钟敲磬,吟诵经文。袁隆平问母亲:“他们在干什么?”母亲说:“神农教会了人们种植庄稼,所以受人爱戴。”接着母亲又带他参观果园。水果挂在枝头,桃子红艳艳的,葡萄水灵灵的。葡萄架的间隙,还夹植着茄子、苦瓜和辣椒。袁隆平明白:“拜神不能解决饥饿,要想吃饱,还得靠自己的一双手。”

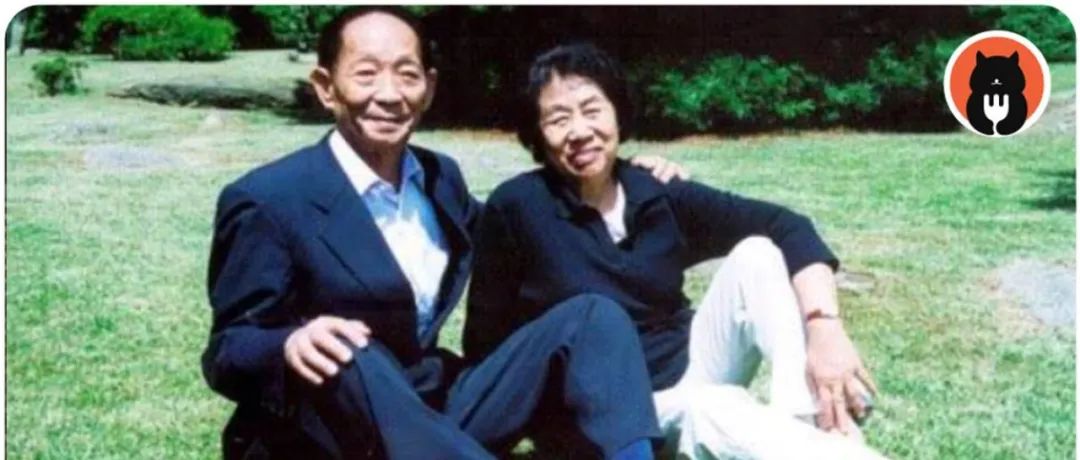

< 袁隆平和母亲 >

小时候袁隆平最喜欢卓别林的《摩登时代》。卓别林把手伸出窗外,立刻能摘到水果,奶牛走过来,把奶挤在杯子里,可以直接喝。1949年,袁隆平考大学。父亲让他报考南京中山大学,那是父亲的母校。他说:“去了这个学校,将来你可以在机关里谋个好差事。”母亲说:“隆平,父亲的意见你要好好考虑。”袁隆平坐在椅子上,一言不发。过了好半天,他才坦白自己想学农业,当农业科学家。母亲想了想,说:“学农也是不错的选择,毕竟民以食为天。”

1953年,袁隆平毕业后被分配到湖南安江农校当教师。母亲脸贴着地图,手指顺着密密麻麻的细线摸索。找了很久,才找到地图上一个小点,她叹了口气说:“孩子,你到那儿,是要吃苦的……”袁隆平先坐火车,换汽车,又换马车,最后走路,花了四天才到安江。袁隆平和一个化学老师恋爱,每周都写情书。谈了三年多,对方嫌弃他出身一般,嫁给了一个家庭成分更好的人家。袁隆平盼着她离婚,等了足足三年。见她生了孩子,他才彻底死心。从失恋中走出来的袁隆平,把所有热情投入到农业研究中。“我小时候亲眼目睹中国人饱受日寇欺凌,深深感到中国应该强大起来。现在中国人民站起来了,我们也要做一番事业,为自己的国家做贡献。”三年灾害时期,袁隆平在街上看到一群人在围观什么,走近一看,发现两具尸体倒在大街上。他们是被饿死的。那一幕袁隆平一直难以忘记。不久后,袁隆平在稻田里发现一株特殊的水稻,穗子很大,很整齐,籽粒很饱满。他培育这株水稻,小范围播了一千株,天天到田里观察。一抽穗,他大失所望。有的高有的矮,有的早有的迟,就是没有一株像之前那样好。按照遗传学理论,现在的稻子很乱,属于“分离现象”。只有杂交二代才会这样分离。这说明之前发现的特殊水稻是“天然杂交一代”。袁隆平意识到水稻有杂交优势,如果可以人工培育,中国粮食产量将大大提升。但那时国内外普遍认为水稻是自花授粉作物,没有杂交优势。按照米丘林和李森科的学术研究,袁隆平看不到出路,转而阅读孟德尔遗传学的英文原著。专家嘲笑袁隆平:“你太无知了,对遗传学没有基本的认识。”

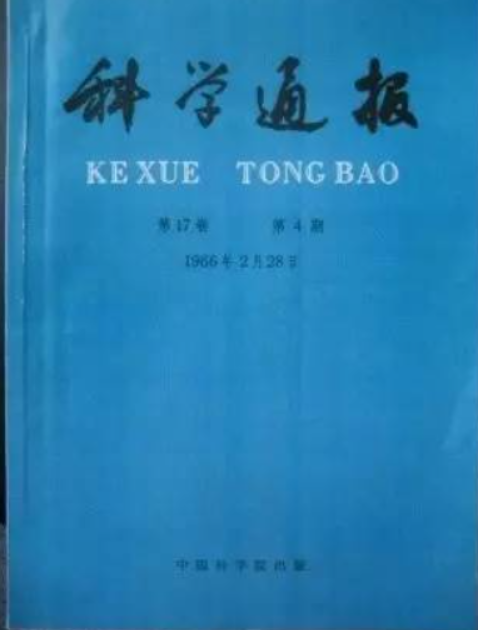

邓哲第一次到袁隆平的房间,袁隆平给她打水洗手。盆是漏的,要倾斜着用。邓哲心想,袁隆平需要一个人照顾。他们认识一个月后闪婚,婚礼只花了50块钱,请同事在食堂吃了一顿。别人不看好袁隆平的杂交水稻,但邓哲相信他。她说:“你大胆地研究,大不了失败了,我们一起做农民去。”婚后,袁隆平正式研究“杂交水稻三系法”。他亲自把控水肥、撒药和除虫,晒得全身黝黑,被蚊虫叮咬,得了肠胃病也不管。通过手工方式,一株一株地检查14000多个稻穗。两个月后,他终于找到了6株天然雄性不育株,进行第一代杂交,取得了初步的研究成果。两人工资除去日常花销,大部分都被袁隆平拿去买实验器材,几乎没什么存款。邓哲怀孕时,他们存折里不到两百块。袁隆平说:“水稻不育株的第二代繁育成功,咱们又有了孩子,真是双喜临门!”他想买60只大钵繁育第三代杂交,需要一百多块钱。生下孩子之后,家庭开销会成倍地增长。可是没有大钵,袁隆平的实验没法做下去。邓哲想来想去,咬咬牙,还是将家里仅有195块钱的存折取了出来,说:“这是咱们全部家当,你可要省着点花。”袁隆平接过钱,想了很久。第二天他领着几个学生,推着手推车,到农校旁的钵窑捡了一堆废钵回来用。晚上他把存折还给邓哲。1966年4月,袁隆平收到一张30多块钱的稿费单。他的论文《水稻的雄性不孕性》发表在《科学通报》,推翻了米丘林、李森科的传统经典理论 “无性杂交”学说。不久后《科学通报》因特殊原因停刊。袁隆平说:“我赶上了末班车!”

两年后,最初6棵雄性不育株繁衍到700多棵。袁隆平把它们移栽到山坡上的小试验田里,希望通这次实验得到进一步资料。一个雨夜过去,袁隆平发现秧苗被人拔了。应该是同行干的。苗割了还可以再长,拔了就一点办法也没了。接着有人放出消息,说袁隆平是个科技骗子,专骗国家科研经费。他搞不出来成果,为了给自己找台阶下,给上面一个交代,便自己毁了秧苗。袁隆平心想:“能受妖魔真铁汉,不遭人嫉是庸才。”四天后袁隆平和邓哲在试验田附近的废井里,发现5棵残存的秧苗,杂交水稻实验得以继续。为了拉远实验材料的亲缘关系,袁隆平带领实验小组去云南沅江加速培育。没想到去了云南,又碰到7.7级大地震。袁隆平从废墟中抢出种子抱到操场上。为了继续实验,他用树枝搭建了窝棚。尽管漏风漏雨,他还是坚持住了三个月。可惜新一轮的实验还是没达到预期效果。他想杂交的亲缘关系还不够远,便跑到更远的海南。在海南碰到发洪水,他带人一起将秧苗连土挖出才躲过一劫。他助手在海南发现了一株特殊的野生不育株,像一棵野草,叶子一碰就掉了。他为它起名为“野败”。通过野败转育,雄性不育性得到百分百遗传,实验打开了关键性的突破口。1972年,国家把杂交水稻列为全国重点项目,用上千个品种的水稻与野败进行杂交实验。结果稻叶很发达,稻粒不理想。领导想放弃了,袁隆平一再哀求:“稻叶发达证明杂交是有优势的,我们一定能把稻子的产量也提升上去。”

钻研杂交水稻时,袁隆平连续七年没有回乡探亲。父母思念他,给他寄了好多信。妻子带着儿子留在湖南,常年和袁隆平分隔两地。有人问邓哲:“你爱人将杂交水稻看得比家人还重要,你不怪他吗?”她说:“说没有怨气是假的,但他做的是大事,作为家属我应该支持。”

< 袁隆平和妻子 >

1974年,父亲袁兴烈被查出胃癌,卧病在床两个月。母亲给袁隆平发电报,但袁隆平正在海南为杂交水稻发愁,没时间赶回来。他让妻子先去帮忙照顾。袁兴烈的病情越来越重,邓哲想打电话告诉袁隆平,让他暂时放下工作,回父亲身边尽孝。袁兴烈拦住儿媳:“家事为小,国事为大。”两个月后,袁兴烈在医院过世。杂交水稻工程处于攻坚阶段,邓哲没有将噩耗告知丈夫,代替他料理了老人的后事。袁隆平育种结束,急忙赶回家,才知道父亲已经病逝了。那一年,杂交水稻第一批强优组合表现出很大的增产优势,普通水稻亩产200多公斤,杂交稻超过500公斤,有的达到650公斤。隔年技术推广,南方杂交水稻面积从370公顷飙升到13.87万公顷。母亲安慰袁隆平:“你现在取得的成绩,能让父亲在天之灵得到安慰了。”父亲去世后,妻子把母亲接来一起生活。一家子很高兴,等着袁隆平回家。谁知初二那天,妻子突患急性病毒性脑炎昏迷不醒,被送进人民医院抢救。近半个月没睁眼,每天只能靠输液维持生命。医院下了病危通知书。好在邓哲醒来了。病毒性脑炎有严重的后遗症。轻者头晕头痛,重者可能脑瘫。袁隆平按照医生的吩咐,每隔一小时帮妻子翻一次身,为她做后颈和肩部的按摩,促进肌肉和脑部的神经。妻子出院不久,母亲和岳母又同时病了。母亲患重感冒,在家卧床不起。岳母患脑血栓,住进了黔阳县医院。袁隆平想到父亲,心里很愧疚。他想照顾亲人,但杂交水稻的工作还等着他推进。邓哲说:“我知道你心里像着了火,赶紧去海南吧,别牵挂家里,我会将两位妈妈照顾好。”1989年中秋节,袁隆平在长沙开会,全国的同行都来了。他是召集人,得陪大家过完这个节。那时母亲已经病重,随时可能走。袁隆平心里盼着:“妈妈再多撑两天吧。”隔天天亮袁隆平往安江赶,没能见上母亲最后一面。后来他总是在各种场合提起母亲:没有母亲的英语启蒙,他不可能在一片闭塞中,用英语学习孟德尔和摩尔根。没听母亲说过尼采,他不可能在千百次失败中站起来,相信有一粒种子可以使万千民众告别饥饿。

2010年,袁隆平被确诊患有慢阻肺,走300步以上就要喘。妻子劝他退休,安心养病。他说:“我80岁的年龄,50岁的身体。”国家送给他一座豪宅住,他却用来搞科研,和团队研究“海水稻”,也就是在盐碱地上种水稻。“我们国家现在是18亿亩耕地,如果成功了,可以增加1亿亩耕地。按最低产量算,亩产300公斤,一共300亿公斤,相当于湖南省全年粮食总产量,可以多养活一亿人口。”一有空,他就去超市看粮价。粮价是百价之基,它一高,其他物价也飞涨,它一跌,则谷贱伤农,导致农民积极性不高。看到粮价平稳,他便安心地离开超市。别人以为他很有钱。世界粮食奖的奖金12.5万美元,他全部捐出去,国家科学技术奖的奖金100万人民币,他也全捐出去。平时买十块钱的衬衫,剪五块钱的头发。他的故事被选入了中学课本。别人提起来,他很不好意思:“我就是个普通人,只想做好自己的科研,大家把我捧得太高了。”但学生找他合影时,他总是不忍心拒绝。一次他和毕业生连续拍照40分钟,结束后觉得嘴里好苦,喝了好几口水不见好,躺下吸氧才缓过来。

看书时先用眼镜,不行再用放大镜。办公桌上有三个尺寸不同的放大镜。腿脚也不利索了,走不动上坡路。他不敢下田,怕一下去就起不来了,以前喜欢的游泳和排球也玩不动了。但他很乐观:“不下棋,不唱歌,不跳舞,天天在家里搞什么呢?失落感就来了,不就痴呆了?我90岁了,但脑子还没糊涂!”为了锻炼脑子,他找来固定的牌搭子,每天晚上8点打一小时麻将。必要时,袁隆平依然飞去全国各地考察杂交水稻技术的进展。有一回,记者给他看一个表情包“都怪袁隆平让你们吃得太饱了”。袁隆平看完笑起来,像回忆起什么往事,说:“你们年轻人不知道,饥荒年代没饭吃。”记者问他,是不是害怕这样的场景再次出现?他说:“不可能了,不可能了。”

今年三月,袁隆平在海南三亚视察杂交稻基地工作,不慎摔了一跤。他住进医院,每天问护士:“外面的天气怎么样?”某天温度达到28℃,他一下子急了,担心影响第三季杂交水稻的成熟。但他最终没能等到结果。5月22日,袁老与世长辞。许多人自发去袁隆平母校的雕塑前献花。

一个是“覆盖全球梦”。全球1亿6千万公顷稻田,如果一半是杂交稻,每公顷增产2吨,可以多养活5亿人。在袁隆平科研团队的努力下,杂交水稻已经推广到许多非洲国家。还在80多个发展中国家中,培养了1万4千多名相关技术人员。巴基斯坦人说:“袁隆平是终结饥饿的人。”另一个梦想是“禾下乘凉梦”。袁隆平曾梦到试验田的杂交水稻,长得比高粱还高,穗子像扫帚,谷粒比花生米还大, 他和助手坐在瀑布般的稻子下乘凉。他希望杂交水稻亩产能够达到1000公斤。2020年,第三代杂交水稻双季稻亩产达到了1530.76公斤。记者问他心情如何?袁隆平说:“More than excited!”但鲜少有人知道他有第三个梦想,就是回到母亲去世的前一天。他说:“太晚了,一切都太晚了,我真的好后悔,妈妈当时一定等了我很久,盼了我很长,你一定有很多话要对儿子说,有很多事要交代。可我怎么就那么糊涂呢!这么多年呐,为什么我就不能少下一次田,少做一次试验,少出一天差,坐下来好好陪陪您。哪怕,哪怕就一次。”

-END-

作者 | 叉少