先说结论:所谓“唐代女性以胖为美”这种说法,虽然已是一个流传极广的“文化常识”,但它并不正确。

一、唐代整体上仍以“细长洁白”为美

当代人说“唐代女性以胖为美”,主要依据是如下三项:

(1)唐代墓葬中的女俑和壁画里的女性,多有丰满肥胖者。

遗憾的是,这三项所谓的“证据”,全都似是而非,经不起认真推敲。

先说第一项。

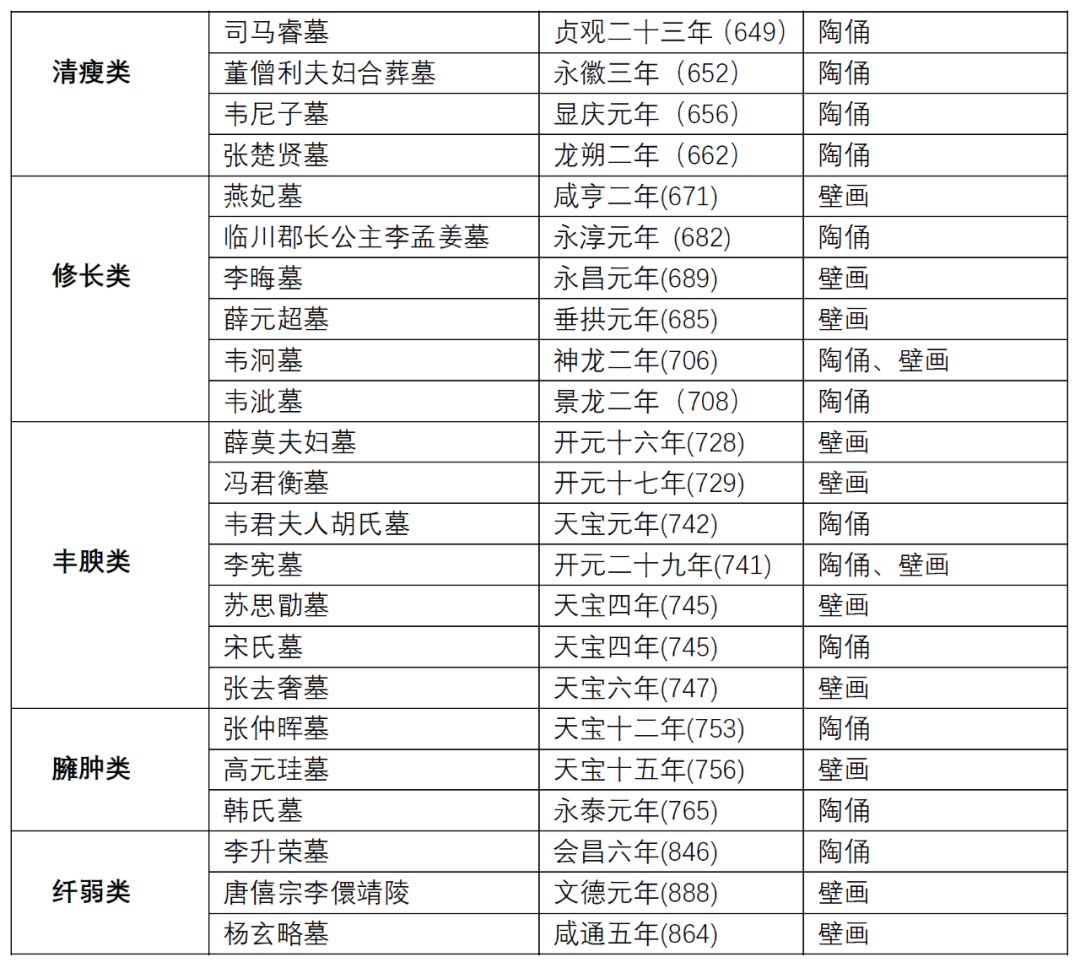

唐代墓葬出土的女俑,以及唐墓壁画里的女性,确实有许多体态丰满者。但它们几乎全部集中在武则天-唐玄宗统治时期。下表是对唐墓女俑和唐墓壁画女性体态的一份统计。

注:表格引自论文《唐代“以胖为美”之审美观的考古学观察——以唐代纪年墓所见女性形象为中心》。

从这张图表可以看到:

(1)在23座墓葬之中,确有10座墓葬的女俑和壁画女性可以归类为“胖”(丰腴类+臃肿类),另有13座墓葬的女俑和壁画女性,则须归类为“瘦”(清瘦类+修长类+纤弱类)。

(2)统计的时间段长达215年(649-864),其中以“胖”为特色的女俑和壁画女性,只集中在不足40年的一段短暂时期(728-765)。

因为发掘的唐墓有限,统计资料并非完整,上述数据不能视为精确,但已足以提醒一个基本事实:在唐代289年的历史中,所谓的“女性以胖为美”,只发在一个很短暂的时期之内。

左:唐陶彩绘女俑,右:唐陶彩绘持笙女俑。二者均为身材修长型。图片引自故宫博物院官网

再来看第二项所谓的“证据”,也就是所谓唐代仕女画中的女性大多偏胖。

其实,这项证据,主要指的是唐代人张萱和周昉流传下来的画作。张萱是唐玄宗开元年间的“史馆画直”,也就是宫廷御用画师。他的作品已无原作存世,流传至今的两幅画作《虢国夫人游春图》和《捣练图》,据说是宋徽宗临摹的。

下图是《虢国夫人游春图》的主体部分,画中的三位贵族女性确实体态丰腴。

《虢国夫人游春图》(部分)

下图是《捣练图》的主体部分,画中衣着华丽的几位贵族女性,也同样是体态丰腴。

《捣练图》(部分)

周昉的生卒年不详,一般认为他活跃在唐玄宗-唐德宗时代,稍晚于张萱。在绘画风格上,周昉早年曾效仿张萱,故他的仕女画中,既有类似张萱的“丰腴风”,也有与张萱迥异的“修长风”。

下图是周昉的《挥扇仕女图》,图中的贵族女性的统一特征是圆脸、短脖、体态丰腴。

《挥扇仕女图》(部分)

唐代人留下的资料里,并无“以胖为美”之类的记载。比较接近此说者,约始于宋代,其依据,便是张萱和周昉流传下来的画作。宋人董逌在《广川画跋》里说,有人拿了周昉的《按筝图》(已失传)来问:“人物丰浓,肌盛于骨,盖画者自有所好哉?”——这画里的女子体态丰浓,肌盛于骨,是绘画者自己的喜好吗?董回答说:“此固唐世所尚。尝见诸说‘太真妃丰肌秀骨’今见于画,亦肌盛于骨。昔韩公言,曲眉丰颊,便知唐人所尚,以丰肌为美,昉于此,知时所好而图之矣。”——这是唐代的审美风尚。我曾在很多地方见到过“杨贵妃丰肌秀骨”的说法,如今见到这幅画,也是肌盛于骨。如此就可以知道,唐代的审美情趣是“以丰肌为美”,周昉是按照这种时代风尚来做画的。

这段记载有两处值得注意的地方:

(1)丰浓+肌盛于骨+丰肌秀骨+以丰肌为美,这些字眼并不能等同于“以胖为美”,反而更近似于非皮包骨、略略有肉的状态,也就是五代之人所撰《开元天宝遗事》里所谓的杨贵妃“微有肌”。

(2)仅凭张萱和周昉有限几人的画作,即得出唐代人“以丰肌为美”的结论,明显犯了以偏概全的逻辑错误。比如下图是周昉的另一幅画作《簪花仕女图》的主体部分。与《挥扇仕女图》相比,该图中的女性虽然还保留着圆脸这一特征,但脖子已明显变长,身材也已明显变瘦。

《簪花仕女图》(部分)

事实上,唐代画作中的丰腴仕女形象,也主要集中在武则天-唐玄宗这一短暂时期,这一点与墓葬中女俑和壁画的情况是高度相似的。在更长的时间段里,唐代画作中的女性,仍以身材修长纤细为主流。比如下面这张由阎立本绘制的《步辇图》中,唐太宗身边的侍女全部身材修长婀娜,无一丰腴者。

接下来,再说一下第三项所谓的“证据”,也就是杨贵妃的体型问题。

杨贵妃体胖之说,并无史料支撑。《旧唐书》说她“资质丰艳,善歌舞,通音律,智算过人”;《新唐书》的说法是“资质天挺”;杜甫《丽人行》的说法是“肌理细腻骨肉匀”。丰艳+骨肉匀+善歌舞,其实都指向一个结论:杨贵妃既不胖也不瘦。后世以“环肥燕瘦”来形容杨贵妃,其实当不得真。

更重要的是,唐玄宗时代的宫廷风尚,也不是“以胖为美”。如前所述,唐玄宗喜欢的杨贵妃并不是一个胖子。唐玄宗和他的儿子李亨,也就是后来的唐肃宗,都非“以胖为美”之人。李德裕《次柳氏旧闻》里记载,唐肃宗做太子时,郁郁不得志,某日上朝,唐玄宗见儿子两鬓已有白发,心生怜悯,遂于散朝后抽时间去东宫看儿子,所见是庭院无人打扫,宫内也无服侍的伎女,“上即诏力士下京兆尹,亟选人间女子细长洁白者五人,将以赐太子”——唐玄宗立刻让高力士传旨给京兆尹,从民间选五名“细长洁白”的女子送到太子宫中服侍。

此外,由唐人诗作也可以知道,唐代人普遍更欣赏腰身修长的女性。比如:

(7)身轻足捷胜男子……纤腰女儿不动容(王建《寻橦歌》)

综上,简而言之,“细长洁白”才是唐代近三百年里的主流审美。

二、“丰硕”背后的权力审美

既然“细长洁白”才是唐代的主流审美,那么,武则天-唐玄宗时代那些丰腴的陶俑、壁画与仕女画的流行,又该作何解释?

笔者可以提供一种可能的解释。

唐代以前的中国女性大多以纤细为美,所以有“楚王好细腰,宫中多饿死”这样的诗句流传。初唐时期也仍然如此,刘希夷的诗歌“纤腰弄明月”,阎立本《步辇图》里的侍女,都是证据。事情发生变化,是在唐高宗时代,具体来说是唐高宗患上目眩之后武则天开始执掌最高权力的那段时期。主要表现有二:

(1)佛教塑像开始流行“丰肥”体型,风格与初唐和六朝截然不同。

(2)墓室壁画中开始出现面容“丰腴”的侍女。

章怀太子墓壁画,面容已趋丰腴,体态仍显婀娜

为什么会发生这种变化?学者徐世民提供了一种颇有见地的理解:

“武则天身为女子,想做皇帝,‘不能于儒家经典中得一合理之证明’,‘不得不转求之于佛教经典’,而佛教经典中正好有‘女身为王’的例子。……武则天以其自我比附,把自己说成佛陀下凡,……自然会更加认同佛教‘非女非男’之平等思想,其在潜意识当中也会自觉地使自己的外在形象朝着佛陀的形象靠近。”

武则天的体态,见于《旧唐书》对太平公主容貌的一段描述:“公主丰硕,方额广颐,则天以为类己,爱之倾诸女”——意思是太平公主身材肥胖(“丰硕”连用,当不止是骨肉均匀的程度),额头很方、下巴很宽,武则天认为她长得很像自己,所以尤其喜爱她。如此可知,武则天的体态也应该是“丰硕”和“方额广颐”。

有学术意见认为,武则天指挥开凿的龙门石窟卢舍那佛雕像,即是按照她本人的容貌略作变化来塑造的。细看下图,该佛像体态确实可以称作“丰硕”,容貌也确实可以说是“方额广颐”。此外,卢舍那佛意为“光明遍照”,与“武瞾”之“瞾”同义,也显示二者之间有着密切的联系。

龙门石窟卢舍那佛

也就是说:武则天使用政治权力,将自己的容貌与佛教塑像的容貌融为一体,旨在让政治宣传更有效果。这种宣传,既然以塑像、画作等形式在公共领域展开,就必然会影响到唐代贵族墓葬里的陶俑、壁画,让其中的女性形象不自觉地向着“丰腴”、“丰硕”的方向变化。

唐代“丰腴”陶俑,引自故宫博物院官网

不过,这种来自权力的影响虽然强势,但也会因为权力的消失而迅速归于虚无。这也是为何前文的统计表中,丰腴臃肿类女俑和壁画仕女,只流行了数十年的缘故。到了唐玄宗父子的时代,唐王朝的女性审美,又回到了正常的“细长洁白”。

至于张萱和周昉的仕女画,除了可以视作武则天时代权力审美的余绪之外,还需要注意一点:画里的丰腴者俱是贵族女性;贵族女性因为锦衣玉食而体态肥硕,又是一种极为常见的现象。今人研究历史,断不能将这种特殊阶层的“写实性肥硕”,过度解读为“唐代女性以胖为美”。

参考资料

①魏子元、王乔玉:《唐代“以胖为美”之审美观的考古学观察——以唐代纪年墓所见女性形象为中心》,《文博》2020年第1期

②任穷达:《唐代“以胖为美”质疑》。

③邓天开:《辨析唐代的“以胖为美”——唐代女性审美观的演变及其原因》,《西安社会科学》2010年第12期。

④徐世民:《唐代女性“丰腴美”新论》,《唐都学刊》2019年第4期。

⑤侯晓斌:《武则天容貌之探析》,《乾陵文化研究》2014年。

⑥阮立:《唐敦煌壁画女性形象研究》,武汉大学出版社2012年版