|

“大陆人要了解台湾。”见到记者,台湾作家蓝博洲这样说,两岸隔绝太久,很多大陆朋友对台湾非常不熟悉,“台湾不是只有日月潭、阿里山、台北故宫,还一直有可歌可泣的反殖民的历史,只是这段历史被压制,你们不了解。”

蓝博洲以报告文学和历史调查为写作的主要形式,讲述了那些思慕祖国的进步青年从日据后期抗日救国,追求民主自治,到沦为国民党枪下的政治犯的故事。他关于台湾民众史的调查研究与写作工作,如今已有快30年了,并先后出版了《台共党人的悲歌》《幌马车之歌》等20余部相关著作。

台湾作家蓝博洲 台湾作家蓝博洲

进行此类创作的最初念头始于上世纪80年代。那时,还是大学生的蓝博洲通过演讲认识了抗日爱国作家杨逵,从他那里接触到很多社会上传说的从绿岛回乡的政治犯。几年之后,在杨逵的告别式上,他又亲眼看到,数百名从1950年代“白色恐怖”*历史中幸存下来的政治犯,安静地一路排到马路上,秩序井然地给杨逵点香。他萌生了这样的想法:“这些人有些至少坐过十年牢,这路人马加起来是几千年、几万年,这些都是历史,都是文学。可是为什么什么文字记载都没有?”

这些政治犯似乎是台湾社会不能言说的秘密,却又真实地出现在蓝博洲眼前。他们的出现提醒着他,台湾社会对某段历史可能浑然不知。当时,蓝博洲虽然有为这些人写故事的念头,却无力付诸行动。直到在陈映真的《人间》杂志工作以后,他才逐渐开始把这些被遗忘在历史角落里的人们慢慢“救赎”出来。

近日,新版的《幌马车之歌》《幌马车之歌 续曲》《寻找祖国三千里》等报告文学作品的简体版相继出版。蓝博洲告诉界面文化(ID:BooksAndFun),他的每一篇文章都要经过十余年的打磨。“从知道名字到找到线索,找到要去采访谁,找到文字的资料要花很长时间,一些材料也是后来才看到。”材料的缺失和走访的艰难并未让他退却,他执着要把那段被恐怖政策填埋在历史底层的个人史打捞出来。为此,侯孝贤曾经形容他是“一旦咬住历史就不松口的牛头犬”,还曾经以他的成名作《幌马车之歌》为基础创作了《悲情城市》和《好男好女》,把那个时代年轻人的家国苦难搬上大银幕。

《寻找祖国三千里》

蓝博洲 著

新星出版社 2018-5

在蓝博洲的作品和侯孝贤的电影中,那一代在日据时代成长起来、接受日本同化教育的台湾年轻人,对祖国有着深情的眷恋。他们有的放弃了在日本的学业和大好的前程,只身穿越朝鲜半岛、进入中国大陆,以寻求抗日的机会。有的为了参加抗日,赴日求学而后参军,回台后组织革命活动。这些可歌可泣的故事为什么会被刻意丢弃?今天,这段历史又怎样被政党刻意歪曲,以实现政治目的?对历史不了解的台湾年轻人,又正在满怀热情地犯着什么错误?以及,为什么蓝博洲,一个从小受到国民党“反攻大陆”教育的台湾人,能够发现历史的解读中隐藏的问题?

这一切,要从“一棵毒苹果树”说起。

15岁时,蓝博洲开始了与政治有关的阅读。一开始他读柏杨,却发现“丑陋的中国人”其实是抄袭鲁迅对中国国民性的批判,只不过柏杨“更通俗,水平更差,更受欢迎而已”。随后,他又从同学那里拿到一本李敖的书,那时候李敖还没有出江湖,书还是禁书。因为他敢于反抗国民党,蓝博洲看得热血沸腾,可还是觉得不够满足,“国民党制造的这些问题,现象背后的本质是什么,为什么会是这样,李敖没有给我解答,他只是反国民党而已。”

到高二,他第一次读到了陈映真的小说,就被深深吸引,并开始系统地阅读日据时期的现实主义文学。对比李敖,蓝博洲发现,李敖是一位单纯的自由主义者,他可以找到很多资料来写文章反对国民党,可是却“没有什么思想”。陈映真则有一个世界观,对现象背后的本质与思想有着种种思考。其实,在上世纪50年代整个台湾左翼传统被消灭的情况下,当时冒出一个陈映真来,无疑是国民党眼里的“毒草”。陈映真有一部小说叫《苹果树》,国民党特务据此称他是一棵“毒苹果树”,树上长了很多果子。后来,蓝博洲就成了这其中的一颗。

1975年,因“组织聚读马列共党主义、鲁迅等左翼书册及为共产党宣传等罪名”被捕的陈映真出狱了。他办《夏潮》杂志,介绍日据时期的文学历史、批判台湾的现代主义;同时,他也是1977年4月至1978年1月间发生的、受到国民党政权压制的“乡土文学论战”的主要参与者。在保钓运动*之后,台湾面临着自我认同的危机。当时,对政治现实的直接批判十分敏感,文学领域则容易突破。作为乡土文学运动的发言人之一,陈映真谈到“乡土”的时候,“主要指的是乡土上的人民,也就是居人口多数的中下阶层人民。他们反对现代主义的精英主义和象牙塔色彩,强调知识分子的责任感、艺术的使命、文学对现实所应具有的关怀,他们的人道主义明显具有左翼倾向。”(吕正惠《台湾乡土文学论争40周年:乡土文学中的“乡土”》)1977年8月,余光中在《联合报》副刊发表《狼来了》一文,称乡土文学是“工农兵文学”,由此将论战置于险境。

蓝博洲一直阅读陈映真,追随他的每一次论战,看得非常痛苦。“本来我可以像一般人一样过无忧无虑、快快乐乐的日子,可是我看了陈映真的文字。要去理解这些问题,自然就慢慢不一样了。”他打了个比方,说自己从柏杨到李敖再到陈映真的阅读史,就像从琼瑶看到三毛再看到陀思妥耶夫斯基。“你要一辈子看琼瑶你就很幸福,可以很容易得到快乐。可是人会长大,我一直读,越读眼界越宽。”

蓝博洲

19岁那年,在父母“不要参加运动,不要谈论政治,不要去人多的地方”的叮嘱声中,深受陈映真影响的蓝博洲进入了大学,随后成为了学校文学社社长。他不仅组织同学共同阅读日据时期的文学作品,还邀请杨逵、陈映真等台湾戒严时期“白色恐怖”的政治受难者到学校演讲。在他第一次邀请陈映真时,校方给出的批复是“此人不宜”。由于陈映真的名字是一个禁忌,蓝博洲第二次便以小说家的本名陈永善提了申请,得以通过。

通过陈映真等人的小说和报告,蓝博洲第一次摸索到了长久以来台湾社会“夫不敢传妻,父不敢言子”的恐怖政治的历史源头。也因着这样的启蒙,他产生了进一步认识历史的渴望。

1987年年初,蓝博洲进入了陈映真主持的《人间》杂志,他的第一份活儿是“二·二八”事件*40周年的民众史专辑制作。那时,台独派有心把“二·二八”解释为台湾独立建国的“八一起义”,陈映真办杂志时说,“(我们要在)理念上,就是历史解释上和他们做针锋相对的斗争。”

此前,蓝博洲已经对“二·二八”有所耳闻,那是在参加党外运动的时候,他听到年纪比较大的人隐隐讳讳地讲,蒋介石有一个大屠杀,后来他又看台湾早期乡土文学作家吴浊流的作品,里面暗示说真正的历史是在“二·二八”以后。不过,直到真正参与到调查写作中,蓝博洲才算真正碰到这段被湮没的历史,这时他才猛然发现:“二·二八”以后还有一个更重大的事件,叫做50年代“白色恐怖”。

陈映真

“把我的骨灰撒在这里, 也许对人们种空心菜有些帮助呢!”

陈映真要求蓝博洲进行“二·二八”的调查写作是在解严的前夕。市面上没有公开销售的相关作品,而年轻的蓝博洲也不认识任何一个当事人,采访和写作屡遭挫折。直到他偶然得到一个朋友从部队带回来的《“二·二八”真相》的小册子,事情才有了转机。这本册子先后两次提及一位身份是共产党员的台大学生在事件当中的行动,并指出“二·二八”事件与共产党的“煽动”有关。蓝博洲认定,如果这是历史的真相,那么这个学生,一定是进入“二·二八”历史现场的钥匙。

线索发现了,蓝博洲的后续调查工作就像当年秘密逮捕持异见者的情报工作者那样,“抓到一点,循线调查”。他找到了先前采访中认识的经历过“二·二八”、台湾牢龄最高的政治犯林书扬,将他的说法和官方材料进行对比。林书扬告诉他并没有这个人,但却知道有一个人的情况与此很相像,那就是台大医学院毕业的青年领袖郭琇琮。蓝博洲找到郭琇琮的遗孀,谈到要采访,老太太认定他是一个“想套话的特务”,可是她又决定,即便蓝博洲是特务,也要通过他的笔让他们的历史留下来。从老太太那里,蓝博洲听到了郭琇琮的故事,这也是之后《幌马车之歌》的来历。

郭琇琮出生在台北的富裕家庭,约会时却觉得喝咖啡太贵太浪费。起初女友觉得他小气,后来才知道,他的钱全部拿去接济穷人了。当时,日本在台湾实行同化教育,到侵华战争前夕,更是加紧在台湾各地推动“皇民化运动”,一切学校和商业机关都不允许使用汉字,甚至鼓励台湾人改用日本人姓名。这一运动随着战事的推进不断加强。在这种情况下,郭琇琮组织青年团体,向人们介绍不同于日本文化的汉民族文化,还经常在集会时用北京话唱《满江红》等带有反抗色彩的歌曲。太平洋战争爆发后,郭琇琮秘密筹备反日团体,准备在祖国军队登陆台湾时发动武装起义。因为种种反抗日本殖民统治的行为,1944年,郭琇琮被打断肋骨,投入监狱。

日本投降后,蒋介石于委任陈仪为台湾行政长官。和很多人一样,郭琇琮热烈迎接台湾的光复,可是在陈仪主政下的台湾,经济民生凋敝,驻军滥权贪财,刚刚从日据时代走来的台湾民众对大陆国民政府的怨愤达到顶点。蓝博洲了解到,郭琇琮此时开始抗议接收政府的腐败和独占,投入了史称“二·二八”的人民抗争。家里人不了解他,他的父亲一次责问道:“我们家有钱有地位,活得好好的!怎么会生出你这个老是反政府的儿子?”

“您只考虑到自家安危和荣华富贵,看不到人民被强权出卖的痛苦!”郭琇琮在全面内战的中国寻找到了新的民族身份认同,他加入共产党,投入了新民主主义革命。蓝博洲说,1950年6月,朝鲜战争爆发,原本在中国内战以及“二·二八”事件当中已被海峡两岸唾弃的国民党政权,重新在美国的全球反共战略当中找到了立足点。大规模的逮捕和杀戮随之展开。郭琇琮被捕并遭到枪决,时年32岁。

两人间的这场对话不敢录音,于是,老太太说一点往事,蓝博洲就做一点笔记。这位遗孀回忆说,临刑前一天,郭琇琮给她传递了消息:“请交代爸爸妈妈把我的尸身用火烧了,把我的骨灰撒在我所热爱的这片土地上,也许可以对人们种空心菜有些帮助呢!”蓝博洲至今仍记得彼时听到这句话时的战栗,“全身鸡皮疙瘩全起来了”,他说:“年轻的魂魄整个都被郭琇琮吸走了,一直到今天他的烈魂都不散。”

郭琇琮的故事最后在《人间》杂志发表了。蓝博洲后来听说,台湾当局怕直接封了杂志影响太大,于是悄悄收购了大量杂志,以求减轻文章的社会影响。陈映真也被警备总部约谈去做了警告。受到郭琇琮事迹的鼓舞,蓝博洲继续在这一方面做了更多采访。在此前的采访过程中,他知道了很多人的名字,于是便一个接着一个寻找他们。这样,他写出来的第二个故事就是成名作《幌马车之歌》,“糅合了新闻、史录、访晤及虚构形式,重现了历史事件的‘不可’重现性”(王德威语)。

《幌马车之歌》

蓝博洲

生活·读书·新知三联书店 2018-3

1989年10月,侯孝贤以《幌马车之歌》为蓝本拍摄的《悲情城市》上映。由于空前地在电影媒体上触碰了“二·二八”这段禁忌的历史,《悲情城市》引来了台湾各界的评论。

蓝博洲撰文指出,在这部电影中,侯孝贤让电影所反映的历史事件出现了“定性”的错误。他把从1945年到1953年的历史压缩成了1945年到1949年,这意味着很多情节是“白色恐怖”当中发生的,却容易被观众当做是“二·二八”的历史。然而,在1990年代著文批评侯孝贤的蓝博洲,到今天已经觉得这种做法可以理解了。实际上,清华大学教授汪晖此前也曾提及,“白色恐怖”常常被编织在“二·二八”事件的相关叙述当中,一般人常常分不清楚两者之间的区别和联系。

蓝博洲还是再次向界面文化强调了这两个事件的区别,“二·二八”是官逼民反,是单纯的、地方性的官民冲突,“白色恐怖”和“二·二八”的性质不同,“白色恐怖”是老百姓还没有任何实际的行动的情况下,蒋介石主动以反共之名发动的政治整肃。当时国民党政府对任何非官方允许的思想与言论都给予了严厉打击,透过监控、打压、滥捕、滥杀等手段,使台湾社会陷入了极为恐怖的氛围。被政府认定(可能)是危险分子或是异己的人,都会随时消失。“所有被认为是反对者的都被以反对之名抓起来,很多年轻人甚至读书会都没有参加,不过是因为老师被捕、老师的日记里提到自己上课很认真,就也跟着倒霉了,也被当做组织的一部分抓进去。”蓝博洲回忆说。

长达近40年的“白色恐怖”是台湾现代史上最为重要的事件之一。可是,国民党当局的反共教育使得人们长期不敢触碰这段历史,“很多烈士的家人只知道亲人被国民党杀害了,却不知道(亲人)是共产党,甚至《幌马车之歌》主人公钟浩东的孩子都不知道(父亲是共产党)。”蓝博洲说。另一方面,民进党恰恰利用了大家对这段历史的不熟悉,把这它扭曲成为了大陆人对台湾人迫害的历史,把“白色恐怖”说成是“‘中国人 ’屠杀‘台湾人 ’”,使其变成台独正当性的理由。

蓝博洲认为,从上世纪80年代开始,民进党就在打造“台湾人史观”,这是为台独做意识形态的铺垫。虽然台湾只经历过日本帝国长达半个世纪的殖民统治,但是民进党却炮制了“异族压迫论”,将民进党上台以前的台湾政权全部视为外来政权,依次排列出西班牙、荷兰、满清、日本和中华民国的殖民顺序。在这一基础之上,认为日本的殖民给台湾带来了现代化,把被帝国主义入侵的中国看作是传统而愚昧的,塑造出相对于中国大陆的优越感。

在这种背景之下,台独派也拿《悲情城市》大作文章。梁朝伟饰演的哑巴受惊吓而突然说出的“我,台湾人!”被台独派刻意渲染。在1989年选举时,台北某位市议员候选人甚至宣布,“《悲情城市》的祖国,也就是我们要追求的台湾独立国。”蓝博洲称,这是断章取义。“侯孝贤的电影如果只到这里,那他是台独派,但他还有后面(目睹同房难友为信仰赴死以及奔赴社会主义者流亡的山上基地等情节)反映客观事实的情节,从这里可以看到侯孝贤的身份认同。”

正如《幌马车之歌》和《悲情城市》想要展现的,蓝博洲认为真正的台湾历史是:经过了“二·二八”,台湾年轻人的认同从“白色祖国”到“红色祖国”,还参与了共产党领导的全中国的革命。只是,在国共内战和国际冷战的“双战构造”之下,这段历史被湮没了。

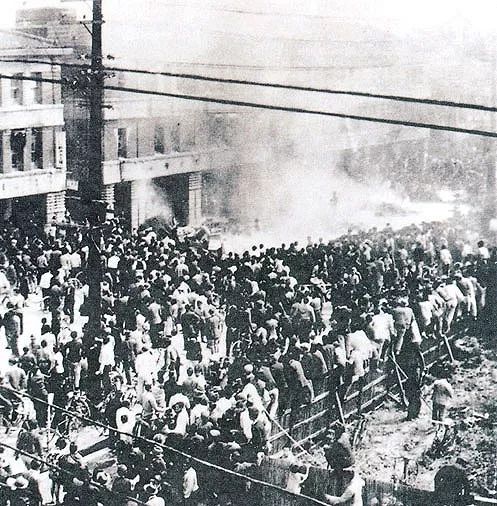

1947年“二二八”事件现场(新星出版社供图)

他说,不仅如此,即使到了今天冷战早已结束,可是很多台湾人还是抱着冷战思维,没有“去‘反共 ’”,他们不能够现实地看待问题,还认为中国大陆处于水深火热之中,对大陆不仅不了解,而且还抱有敌意,甚至想要故意欺负大陆人。他还举了个例子说,“你们在大陆接待余光中的老婆,带她吃喝玩乐,她说好,我送你们一双丝袜,反正你们也穿不起。”

除了这种极端案例,即使是台湾的“左派”,在今天也成为了台独意识形态的一部分。台湾东海大学社会学系教授赵刚在为《幌马车之歌》作序时指出,如今一些习得“新左派”理论和政治话语的年轻人,历史意识单薄,却认为自己是在一个后革命年代里,以社运为方式,对社会进行“改良”。这样的“左派”不仅无视了整个近现当代中国和整个区域的历史,也无视了左翼自身的历史。日据时期台湾左翼抗日志士的反抗、大陆和台湾的左翼或进步知识分子的合作、“白色恐怖”、保钓运动、乡土文学运动……这些历史,统统被人们勾销或者遗忘了。

在蓝博洲看来,台湾年轻人其实很有热情,他们会在身上挂一个布条说“我是人,我反核”,也有不少年轻人为人类和平发起了拥抱活动,不过这种运动其实无法解决实际问题。更重要的问题在于,年轻人对历史的基本知识不熟悉,“台湾的年轻人在‘太阳花’上面用的很多工具是很厉害,他们真的认为自己做的是理想的事业,他们的主观上认定是这样,但客观的认知有问题。”他看到,这些年轻人从小就活在一个反共社会,祖父母与父母都“反共”,所以“他们不经过批判性的思考就‘反共’,根本没有中国心、中国情”。

“现在的年轻人根本连常识都没有。我们写作的人要让更多的人认识历史,尤其让台湾人认识真正的台湾历史,从历史中看到台湾的命运和前途在哪里。”可在实际采访的过程中,他发现,在今天,即使是一些烈士的家属也不了解甚至反对烈士的理想,这个时候,蓝博洲心中就生出了最大的悲哀,他曾坦言:“我不指望我的书能影响一代大众,但最起码要影响这些烈士的家属;如果这个都做不到,那我就不晓得我们要怎么解决台湾问题、怎么谈统一了。”

【注释】

*“白色恐怖”:自1949年国民政府自大陆撤到台湾颁布戒严令至1991年台湾当局废除惩治叛乱条例为止,台湾当局实施特务高压统治期间所发生的政治整肃案件。

*保钓运动:指针对日本在“美日安保条约”框架下侵占钓鱼列岛,海峡两岸三地及海外华人等民间力量自主发起的一系列爱国护岛运动。1971年4月12日,台大的香港德明校友会率先贴出第一张保钓运动大字报,标题是“钓鱼台是我们的”。第二天,校门口农经系馆屋顶上垂下一对写着“中国的土地可以征服,不可以断送;中国的人民可以杀戮,不可以低头”的大布条,台湾保钓运动就此展开。

*“二·二八”事件:1947年2月27日,台北烟草专卖局缉私警察殴打贩卖私烟的女烟贩、开枪误伤群众激起民愤,台北市民罢市、游行请愿要求交出罪犯,又遭国民党当局的镇压,激起了民众的愤怒,爆发了大规模武装暴动。台湾省行政长官陈仪未能妥善处理,致骚乱蔓延全岛。后来,陈仪急电南京求援,国民政府调驻守上海的21军在基隆登陆,进驻台北,对群众进行大规模镇压,运动最终失败。

本文写作参考了《不忘初心,陈映真的山路》(蓝博洲);《革命医师郭琇琮(1918-1950)》(蓝博洲);《孤独发掘一段隐秘的台湾史》(黄昉苨) ;《汪晖对话蓝博洲:反驳“台独”史观,让台湾民众多了解中共》(澎湃新闻);《寻找祖国三千里》(蓝博洲,新星出版社 2018-05);《幌马车之歌》(蓝博洲,生活·读书·新知三联书店 2018-03);《台共党人的悲歌》(蓝博洲,中信出版社 2014-08)以及2018年5月26日蓝博洲在北京三联韬奋书店三里屯分店的演讲。 |