四

日本各地的中华街,都少不了“三把刀”,即菜刀、剪刀和剃头刀,这也是全球中国城(China Town)兴衰的秘密——神田—神保町亦如此。我发现,神保町书街有三种吃食特发达:中华料理、拉面和咖喱。中餐中,则包括各种菜系,如宁波、绍兴、淮阳,北京烤鸭、粤式茶点、天津包子,自然也包括水饺和锅贴。而面类中,则少不了中华荞麦面、担担面和刀削面。可以说,这是神田作为中华街的文化遗留。

国人即使走到天涯海角,也是带着“中国胃”的移动;“乡愁”最直接的表现,是味蕾的反应。1896年,第一批官费留日的十三名清国学生中,抵日两三个星期之后,即有四人擅自离校归国。除了种族和文化歧视方面的压力之外,一个主要理由,是“觉得日本食物难以下咽,恐怕会危害健康”。[18]在明治、大正期中国留学生的各种回忆中,充满了对日本饭食“难吃”、味噌纳豆等发酵食品“发臭”、生鸡蛋和鱼生“腥膻”及“食生冷物过多,易致胃寒”等吐槽。应该说,文化差异,确是一个现实问题,也是催生今天遍地中餐馆的动因。

学者黄尊三是1905(明治三十八)年来日的湖南籍留学生,曾在弘文学院读过书,后出版了一部书《三十年日记》。[19]那个时代,带了一只湘人胃袋的留学生,自然少不了对东瀛食生活的吐槽。甚至吃坏了肚子,身体不适,一连几天翘课亦非鲜例。但黄的日记却有一个重要发现:

来东京的学友中,患脚气症者很多。其原因在于日本四方环海,湿气很大。米中也带有湿气,吃多了就会得脚气,颇危险,友人石声颢就死于此病。须多加小心。(1905年6月17日)[20]

黄尊三日记日文版:《清国人日本留学日記 1905―1912年》,东方书店1986年版

今天,脚气病系因体内缺乏维生素B1所导致,是中学生都懂的道理。但在当时,脚气因病因不明,是不治之症。日俄战争中,日军战殁者3.7万人,其中的2.8万人系死于脚气。乃至围绕脚气病的病因问题,明治期文豪、陆军军医总监森鸥外与海军军医总监高木兼宽之间,爆发了一场旷日持久的论战,结果证明了森鸥外的“傲慢与偏见”。黄尊三把脚气病的病因归之于“湿气”,虽然显得有些文科班,但他同时与大米联系在一起,则堪称是无意中的发现。因为,日本精米确实是导致维生素B1匮乏的“元凶”。

可说曹曹到,担心什么就来什么。三个月后,黄发现“脚趾奇痒,连着腹痛”,旋即“右脚红肿”。他觉得不妙,赶紧去看医生,被确诊为脚气病。不禁大惊,乃至神经衰弱,噩梦连连:

夜。茫然自失,在噩梦中惊醒:因脚生大患,去看医生。医生却说,“此病不治,宜备后事……”(9月13日)[21]

后黄听从留学生前辈的劝告,隔三差五与友人去中华料理店饕餮,适当注意营养的均衡,不久就痊愈了。好在当时,神田一带的中餐馆也真不少,只要有银子,不愁选项。

被公认为神田中华料理第一号者是“维新号”,1899(明治三十二)年,由宁波人郑余生在今川小路(今铃兰通)创业。战后迁至银座,至今由郑余生的孙辈东耀和东静二人经营,是银座的名店。“维新号”名气太大,屡屡出现在周作人和周恩来等人的日记中——此乃后话。

1917(大正六)年7月,十九岁的周恩来赴日。在神田猿乐町一带赁屋而居,每天去东亚高等预备学校上课。周幼年失怙,性格敏感。来到东京,前途渺茫,内心孤独,思乡心切,在日记中多有流露。学校附近有个中餐馆“汉阳楼”,是浙江人顾云生于辛亥革命那年开业的淮阳菜馆,很对绍兴人的胃口。可周恩来一介穷学生,手头拮据,通常只能点一两个带豆腐的菜。但一个月里总会开一两次荤,点个红烧狮子头,以大快朵颐来治愈乡愁。孙文流亡东京时,也是那家的常客。孙胃口弱,来神田附近公干时,赶上饭点,会从“汉阳楼”叫一碗热粥外卖。至今,“汉阳楼”的菜单上,还保留着“周恩来狮子头”和“孙文粥”两项。

19岁的周恩来及其留日日记

明治44年创业的百年老店“汉阳楼”,是周恩来的最爱

“汉阳楼”的看板名菜:周恩来狮子头

“汉阳楼”附近,有个街心公园叫爱全公园,是东亚高等预备学校的校址遗迹(今天是一个公共吸烟角)。公园东南角,可见一石碑,上面用日语镌刻着一行字:“周恩来ここに学ぶ”(周恩来曾在此学习)。石碑是1998年,为纪念周恩来诞辰一百周年和《中日和平友好条约》缔结二十周年,由东京都千代田区政府树立的,字是同为东亚校友的汪向荣先生的挥毫。

今神保町爱全公园内的周恩来纪念碑

革命不是请客吃饭?不,革命从来少不了请客吃饭。有时,饭局多了,或饭局大了点儿,就成了“饭醉”(犯罪)——大约在哪个时代,哪个国度都一样。返回头来再说“维新号”。

在《周恩来留学日记》中,对餐馆名的记述所在多有。吃的最密的,大概是“汉阳楼”,但记述最夥者,当属“维新号”。当年的“维新号”地处神保町书城中心,不仅位置佳,名气大,且空间敞亮,座位很多,全无一般日本餐馆的逼仄感。于是,自然成了留学生和流亡者们的理想“饭醉”之地。蒋介石离日时,留学生们为他开过送别酒会。但最有名的是所谓“维新号事件”:1918(大正七)年,为反对日本在出兵西伯利亚之际,与段(祺瑞)政府签署密约,四十六名留学生在神田的中华留日基督教青年会馆集会之后,又来“维新号”集体“饭醉”,并当即成立了“民国危救团”。饕餮现场,遭日本警察突击,全部成员被带到西神田警察署。周恩来在日记中写道:

早大昨日议决,停课归国。昨日各省同窗会干事代表聚议于“维新号”,假宴会为名,选举归国总机关干事。事毕,被日警拘去,旋释。昨日议决回国者有广东、浙江等省,至今日各省都全体表决矣。(5月28日)

神田今川小路上的“维新号”(摄于大正末期)

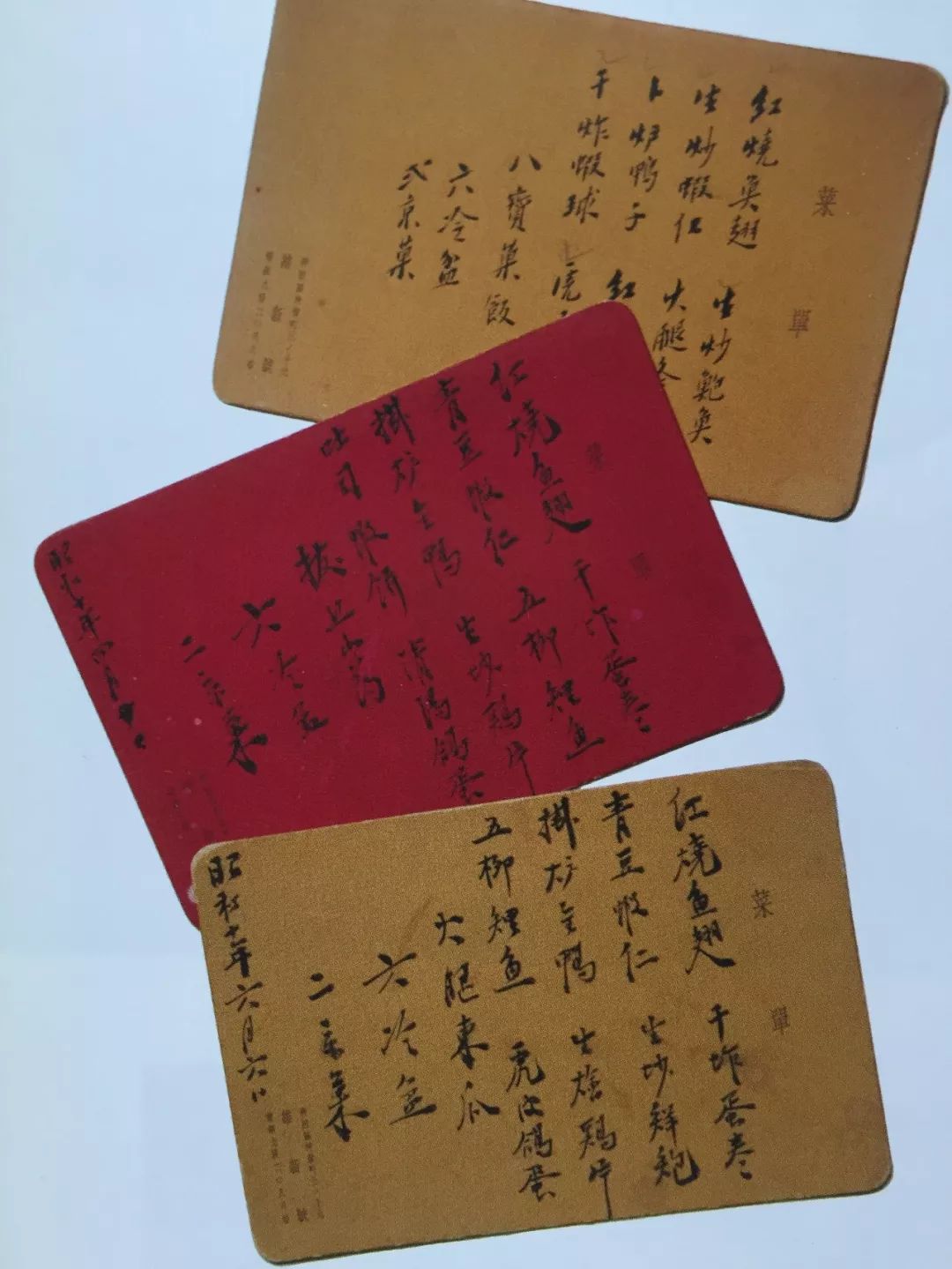

“维新号”当时的菜单

既为革命提供“饭醉”场所,“维新号”老板自然是革命同情者,其实也是“老炮”。据“维新号”三代目郑东耀回忆:小时候,祖父曾对他说,偶有革命青年遭日警追捕,跑到店里来求救时,祖父会马上带人去后厨,三下五去二给他换上厨师的行头,戴上高帽,然后随手往他怀里扔个白萝卜什么的……遂化险为夷。

今“维新号”经营者、三代目老板郑东耀

今天,那些地方都成了百年名店,动辄预约制,且价格不菲,一席难求了。百年风雨逝去,历史人物的墓木已拱,但场域犹在,气场如初。在东京城行脚,穿梭于早稻田、本乡、神田的寻常巷陌和一间间老铺会馆,常会令人平生某种时空错乱感。那些藏在现代钢混楼宇间的神社佛阁,那些挂在店家墙上的泛黄照片和遗墨,那些无处不在的纪念石碑和地方政府设立的,用于向住民和路人提示此地历史沿革的古地图石台或旧町名案内板,都在提醒你:其实,你并没有穿越,而是无往不在历史之中。

场所(Location)是日本的,物理的,可能是东京的某处车站、居酒屋或古书店;但场域(Field)则是多维的,涵盖了时间轴,能让你品味历史的纵深感。而这,就是为什么你走在东京街头,总禁不住一种回溯冲动的原因:“往事依稀混似梦,都随风雨到心头”,当你的视线捕捉到某个物象的时候,或当你在某个瞬间闭上眼睛的时候,平成、昭和、大正、明治浑然一体,康梁、孙文、二周仿佛就走在你的身旁,有种蓦然就置身于百年前中国的超现实感。乃至我常常怀疑,东京的胴体中被植入了青春中国的DNA。

注释

[1] 《梁启超年谱长编》,丁文江、赵丰田编,上海人民出版社2009年4月版,第101页。

[2] 梁启超《戊戌政变记》,转引自《日本的中国移民》,三联出版社1987年3月版,第199页。

[3]譚璐美『帝都東京を中国革命で歩く』、白水社、2016年8月版、40頁。

[4]即今神保町的铃兰通。

[5] 1896年,由教育家、柔道家嘉纳治五郎创设的面向清国留学生的日本语教育机构,原名亦乐书院,1902年改称弘文学院,亦称宏文学院。

[6] 《周作人回忆录》,周作人著,湖南人民出版社1982年1月版,第167页。

[7] 《东京文艺散策》,刘柠著,山东画报出版社2016年3月版,第89页。

[8] 《周作人讲解鲁迅》,止庵编,江苏文艺出版社2012年1月版,第505页。

[9] 《鲁迅年谱》(增订本)第一卷,鲁迅博物馆、鲁迅研究室编,人民文学出版社2000年9月版,第210页。

[10] 《周作人回忆录》,周作人著,湖南人民出版社1982年1月版,第204页。

[11] 《中国人留学日本史》,(日)实藤惠秀著,谭汝谦、林启彦译,北京大学出版社2012年4月版,第12页。

[12] 鹿島茂『神田神保町書肆街考——世界遺産的“本の街”の誕生から現在まで』、筑摩書房、2017年2月版、276頁。

[13] 《早年留日者谈日本》,钟少华著,山东画报出版社1996年8月版,第147页。

[14]至今缺乏精确的统计。有八千人说、一万人说、两万人说等不同说法,姑且采用郭沫若1955年12月,在早稻田大学演讲时的数据。

[15] 美国学者任达在《中国新政革命与日本》中的观点。

[16] 旧制高校第一高等学校的简称,即今东京大学教养学部。

[17]鹿島茂『神田神保町書肆街考——世界遺産的“本の街”の誕生から現在まで』、筑摩書房、2017年2月版、284頁。

[18] 《中国人留学日本史》,(日)实藤惠秀著,谭汝谦、林启彦译,北京大学出版社2012年4月版,第15页。

[19] 日文版:黄尊三『清国人日本留学日記 1905—1912年』、実藤恵秀 佐藤三郎訳、東方書房、1986年4月版。

[20] 笔者译自日文版。

[21] 笔者译自日文版。