任何关于性的暴力,都不是由施暴者独立完成的,而是由整个社会协助施暴者一起完成的。

一年前的今天,台湾作家林奕含被发现在台北家中自缢身亡。

次日,林的父母托出版社在网络上代发了一则声明。声明里直指林奕含自杀的主因“不是忧郁症,而是发生在8-9年前的诱奸。”

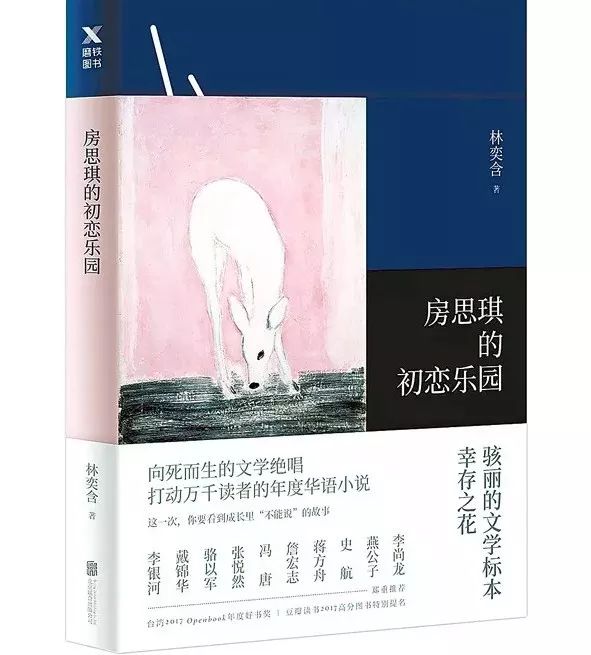

而林奕含自杀前不久刚出版就已经重印5次的《房思琪的初恋乐园》,“是女儿在年轻时,被一个补习班名师诱奸后,引发痛苦忧郁的真实记录和心理描写。书中的女主角,思琪、晓奇、怡婷等人,都是女儿一人的亲身遭遇,但她为了保护父母和家庭,才隐晦分写……”

在“诱奸”发生后的10年里,林奕含每个月都要固定到精神科接受诊疗,书中的主角房思琪也在发疯后住进了精神病院。在10年里,她自杀过若干次,最终在2017年的春夏之交离开。

一年后,在广大的现实和网路上,人们不仅在悼念一年前离开的林奕含,也在继续频繁提到和关注另一个被侮辱和被损害的自杀女孩——高岩。

今年清明节,原北大教授、长江学者沈阳20年前性侵北大女生高岩而最终导致其自杀事件,由高岩生前多位好友和大学同学引爆网络。

两场分别发生于10年和20年前的教师性侵学生事件,导致了两个不同年代的女孩的自杀。为年轻、美好的她们“复仇”,为更多受到类似她们遭遇的男生和女生鸣不平,成为了华人社会这两年最重大的两桩性别权利公共事件。

尽管已相隔20年,但仔细比对会发现高岩和林奕含有着双生花一般的多种巧合:

她们都是传统中“好人家的女儿”,一方父母是北京有名望的语文教师,一方是台湾当地有名望的医师家庭。两个女孩都爱好文学,都念过中文系。两人的成绩都非常出色,高岩保送北大,在身心尚未受到伤害前多次获得班级第一的成绩,而林奕含是台南女子中学唯一一个在升大学测验中获得满分的学生,高中时就被多家媒体报道,甚至被称为“最漂亮的满级分宝贝”。此外,对她们加以侵害的都是各自领域中的权势男性,一位是语言学科带头人、后来的长江学者,一位是台湾语文补习界的名师,他的头像多年挂在补习班的广告牌上。

甚至“李国华”和沈阳在实施性侵害时的说辞都是极其相似的。

“李国华”说,这是老师爱你的方式,你懂吗……你喜欢老师,老师喜欢你,我们没有做不对的事,这是两个互相喜欢的人能做的最极致的事……你是教师节最好的礼物。

而在高岩好友李悠悠的回忆里,面对高岩的恐惧和拒绝,“沈阳老师说因为爱她才这样对她”。在她们之外,“李国华”和沈阳同时和其他女生保持关系,并在高岩和林奕含因侵害而引发精神压力时,散布和污名她们是“神经病”。

在身体侵害和精神暴力的双重控制下,林奕含借小说主角的嘴说出了性侵害受害者们奇特甚至“变态”的心理逻辑和“解决之道”:

我想出唯一的解决之道了,我不能只喜欢老师,我要爱上他。你爱的人要对你做什么都可以,不是吗?我要爱老师,否则我太痛苦了……我已经脏了。脏有脏的快乐。要去想干净就太苦了。

在生前的最后一段采访视频中,林奕含也反复叙说过,“这是一个女孩‘爱’上诱奸犯的故事。”而当我们把这些被侮辱和被损害的故事一个一个串起时,我们发现事实上,它们都是同一个故事原型在不同时代的重复和繁衍。

甚至四年前上映的台湾电影《寒蝉效应》里,被老师侵害的女生在法庭上也说了极为相似的话:我必须爱上他,否则我怎么活得下去。

在电影《寒蝉效应》里,郭采洁扮演的白白和房思琪有着相似的经历。

而在这些由真实事件、新闻、回忆、电影、文学作品织成的性侵叙事大网里,如果《房思琪的初恋乐园》有着某些不可替代的价值,其中最直接的或许是它没有任何客气地讲出了这段控制与被控制的权力关系中,所有明显和模糊的人性皱褶和欲望缝隙。她甚至没有否认这其中是有“爱“和“性”的存在。

尤其是在写到“李国华”们为何能够几十年如一日的猎取女生而无丝毫隐忧时,林奕含写道:

最终让李国华决心走这一步的是房思琪的自尊心。一个如此精致的小孩是不会说出去的,因为这太脏了。自尊心是一根伤人伤己的针,但是在这里,自尊心会缝起她的嘴。希望她自珍自重到连刘怡婷(注:最好的朋友)也不告诉。

从此二十几年,李国华发现世界有的是漂亮女生拥护他,爱戴他。他发现社会对性的禁忌感太方便了,强暴一个女生,全世界都觉得是她自己的错,连她都觉得是自己的错。罪恶感又会把她赶回他身边,罪恶感是古老而血统纯正的牧羊犬。

正如书后附上的一篇评论所说:“任何关于性的暴力,都不是由施暴者独立完成的,而是由整个社会协助施暴者一起完成的。”

性的暴力,本质上就是权力关系的展演。

在林奕含和高岩的案例里,我们能够看到施害者如何运用社会心理和文化积淀去实施戕害,而他们又如何能够在实施暴力后,一次又一次地全身而退——或数十年猎艳不断,稳坐台湾补习天王之座,在别墅里塞满古董和龙袍。或被调查后依旧能作为学科尖子一路被保护成为长江学者,同时声名受影响时可以说走就出走海外学校避风头,不满足现状时,业界和同侪主动邀延和提供新的教职。而那些被侮辱和被损害的女生,也丝毫不会让他们生起一丝对自己女儿未来命运的担忧。

正如林奕含写道的,“这些上了讲台才发现自己权力之大,且战且走到人生的中年的男老师们,要荡乱起来是多荡乱,仿佛要一次把前半生所有空旷的夜晚都填满。”

至于有人因他们而自杀,这不过是另一种征服和满足。高岩的同学回忆,曾有目击者在高岩刚刚去世、人们议论纷纷之际,看到沈阳大言不惭地说,“有人为我自杀,说明我有魅力。”

而在房思琪那里,林奕含冷冷写道,一般人大概“不会明白李国华第一次听说有女生自杀时那歌舞升平的感觉。心里头清平调的海啸。对一个男人最高的恭维就是为他自杀”。

假如这本书让你感到一丝一毫的希望,我觉得那是你读错了,你可以回去重读。

林奕含在创作中热衷使用反讽。

令她半生无法正常生活的遭遇,被她称为“乐园”。被她视为审美根本的文艺,最终成了狼师捕获她的核心诱饵。即使她清楚对“李国华”来说,女生的自杀,只能平添他的幻觉和自恋。

但不堪生而为人重负的林奕含,还是最终选择了在小说“成功”、自己“成名”后自杀。连死亡也成为了这个巨大“反讽”现实里的一环。

她留下了小说里已经疯掉的思琪,留下了思琪的其他分身,而自己离开了现实世界。

事实上,在去年今日自缢离开之前,16岁到26岁之间的林奕含,不是没有尝试过、设想过自救和“复仇”的办法。可以说,她把所有方法都试过了。

在她小一些的时候,她曾向父母模糊地发出过求救的信号——“我们的家教好像什么都有,就是没有性教育。“母亲诧异,什么性教育?性教育是给那些需要性的人。”她又讲起“班上有女同学和老师相好”,母亲的反应是,“真骚”。

书里的思琪一时间明白了,“在这个故事中父母将永远缺席,他们旷课了,却自以为是还没开学。”

等她再长大一点,她想到了网络维权。在《房思琪的初恋乐园》里,作为主角分身之一的“晓奇”在网上发帖时,心里只有一个想法:这样的事情应该停下来了。于是她按下了论坛的发文确认键。

“论坛每天有五十万人上线,但回复与她想象的完全不同:所以你拿了他多少钱?当补习班老师真爽!第三者去死!对手补习班发的文吧?还不是被插得爽歪歪!”

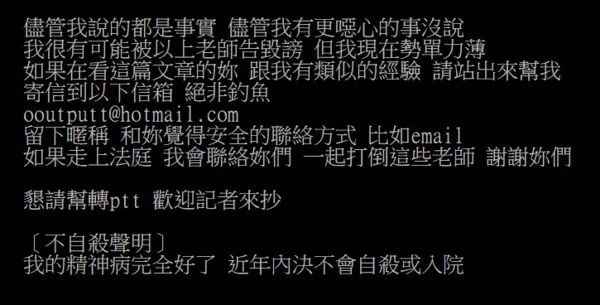

而在现实里,林奕含自杀后,根据台湾媒体报道,经网络地址比对后,疑似林奕含的PPT(台湾最大网络社区)账号曾早在2014年,就在论坛发表名为“X心补习班不伦,请帮转ptt八卦”的文章,内容提到自己与已婚、有小孩的补教名师“陈X”在一起过,两人分开后她相当痛苦,后来发现还有三人遭遇与她相同,号召其他有类似经验的受害者站出来,与她一起打倒这些老师,但却反遭网友嘲讽。

林奕含发布的“X心补习班不伦,请帮转ptt八卦”文章截图

在她身后,人们找到她的ID,感慨原来那时候的她“已经吼破了喉咙但却没有人理”,她真的不是没有想过办法要尽一切努力活下去。

网络“复仇”无望后,林奕含在认识男朋友B后,两人一同前往女性权利保护组织寻求帮助。但对方介绍的律师说,“没办法的,要证据,没有证据,你们只会被反咬妨害名誉,而且他会胜诉。”问什么叫证据?“保险套卫生纸那类的。”

林奕含发现,“原来,人对他者的痛苦是毫无想象力的。人不愿意承认世界上确实存在非人的痛苦”,而“每检阅一个回复,就像被杀了一刀”。

在痛苦、崩溃、吃药、治疗、出院、上学、退学的不断循环中,她每天最常想的就三件事:第一件事就是我今天要不要吃宵夜,第二件事我今天是…我今天要不要吃止痛药,第三件事情是我今天要不要去自杀。

从小爱好文学的林奕含想到了用写字来维持自己勉强活下去。只是活下去。这里面没有任何宏大的心愿和寄托。

“我写这个东西我也无法…升华,无法救赎,无法净化,无法拯救。无法拯救我认识的任何一个房思琪,我甚至无法拯救就是日日夜夜生活在精神病的暴乱中的我自己。”

而“最当初写,好像生理需求,因为太痛苦了非发泄不行。后来成了习惯。写这么多,我不能拯救任何人,甚至不能拯救自己。”

她感到“文学是最徒劳的,且是滑稽的徒劳。”有时候她竟会在她跟B(当时的男友,后来的丈夫)的家里醒过来,“发现自己站着,正在试图把一把水果刀藏到袖子里。”

她常常对她的精神科医师说,“现在开始我真的不写了。写这些没有用……这么多年,我写这么多,还不如拿把刀冲进去杀了他。”

这种荒芜和徒劳的生理应激式的写作,无意识间解构了传统的洛丽塔叙事。林奕含说自己“多年来书写那部当代洛丽塔与胡兰成的故事,花了几年知道这叫奸”。

我们很难在女性作家的写作中,找到和林奕含一样用“很细的工笔,也许太细了”的工笔,去刻画和“反复展演”被强暴这件事情,翻来覆去展示那张床、那个房间,因为强暴它不是一个立即的、迅速的、一次性的、快狠准的。

这种工笔的细致已经到了“变态”和“令人不适”的地步。但林奕含就是要把每个读者的头按进当年无数个小旅馆的房间和事发现场,让你看到混合罪恶、欲望、爱的侵害和暴力是如何实现的,一个人是如何成为疯子和狂人的。

而她至死也不会改变的是,“已经疯了的人,不会变成不疯,已经插入的不会被抽出来……已经吃进去的药不会被洗出来。”

就像“假如这本书让你感到一丝一毫的希望的话,我觉得那是你读错了,你可以回去重读。”这根本就是“一蹋糊涂的、一败涂地的、惨无人道的、非人的……而我没有要救赎/淨化/升华/拯救”。

在这本13万字的“狂人日记”里,似乎每一页的历史里都歪歪斜斜、朦朦胧胧地写着诗书传统和仁义道德四个字。就是这些学中文的人,就是胡兰成跟李国华,为什么他们……“一个真正相信中文的人,他怎么可以背叛这个浩浩汤汤已经超过五千年的语境?”

“我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”

小女孩不会永远长不大的,她们总有一天会长大,然后回来毁掉你的世界。

小说出版后的两个月,或许算得上林奕含成年后最忙碌的时间。她接受了一些采访和公开活动。在这些活动里,她一遍遍重复,“这是一个关于女孩子爱上了诱奸犯的故事”。就是“有一个老师,长年利用他老师的职权,在诱奸、强暴、性虐待女学生”。但即便“被人家冠上成功什么之类的字眼上”,她仍然觉得自己是一个废物。

“我就是一个废物。为什么?书中的李国华,他仍然在执业,我走在路上我还看得到他的招牌,他并没有死,他也不会死,而这样的事情仍然在发生。”

在小说的第一页上,她写了七个字:改编自真人真事。

现代以来的小说和影视作品都已经养成了“如有雷同 纯属巧合”式的免责声明。在这个誓要杜绝一切麻烦的社会,已经很少有作品标示自己来自真人真事。

但她偏要反着来。林奕含在访谈中回忆,之所以写这七个字,是“要给读者一个预期心理,这个预期心理就是,当你在读书的时候遇到不舒服或者是痛苦的段落的时候,我希望你能知道这个痛苦它是真实的。就是我希望你不要放下它,我希望你不要合上书然后觉得说,啊,幸好这只是一本小说,幸好它只是一个故事。”

不幸已经发生。林奕含不希望这些一个一个的不幸只是成为统计数字的一个组成部分,因为“大家都看到统计数字…大家都忘了,那是一个一个人……我不希望思琪她变成是长条图或者是折线图上的一个点,或者是我不希望它被扔到那个分母之海,那个无限大的分母之海里面,变成无限大的分母里面的一个……因为一个一个的房思琪,就从大网子里漏下去了”。

她宁可思琪成为一个具体的、“恶心”的、有细部的个体分子,也不想让她们成为没有面目的分母。

这背后是她的“怕”。

她“怕消费任何一个房思琪”。但她发现写完以后再看,最可怕的依旧是“我所写的、最可怕的事,竟然是真实发生过的事。而我能做的只有写女孩子被伤害了。女孩子在读者读到这段对话的当下也正在被伤害。而恶人还高高挂在招牌上。”

但正如书里所说的那句话:书写,就是找回主导权。

这是一场在思琪看来、由李国华“巧言令色”的文学性“性别屠杀”,到最终由林奕含的笔完成的文学性复仇。

但这场复仇以林奕含生命的最后一点可能性作为筹码。“成年之后,一直到现在,我没有做任何社交活动,我所有的活动就是关在书房里看书,可以说我的整个生命就是建立在思索这个肮脏的事情上。”

她已经穷尽了所有办法。她不记得已经自杀过多少次。这个复仇的文本一完成,她的能量也耗尽了。这才是真正完全彻底的身体写作。

她主导写下这本13万字的“病历”,她用繁复的“工笔”亲自操刀执行的这场“文字凌迟”,她逼迫自己无数次重返那些血肉模糊、腥气四溢的现场,留下了房思琪的“狂人日记”。

最后她终于让每一个拿起这本书的人都痛苦万分。正如文化研究学者戴锦华所评论的:这是年轻生命留下的血肉擦痕。很多读者在网上留下极度类似的阅读感受:

“太难受了,读几页就要歇一会。就像溺水了。”

“太沉了,我买了十几天,一直放着,拿起来,又放下,反反复复十几次。如果不是因为工作的关系,我真的读不了第二遍。”

她的目的又达到了。她第一次在视频采访中说出“人类历史上最大规模的屠杀,是房思琪式的强暴”时,许多人是并不以为然的。但在读过林奕含的创作后,许多人开始理解这个作家在表达上隐喻和修辞。

林奕含在某次采访中谈到人类历史上最大的屠杀是“房思琪式的强暴”。

那究竟什么叫“房思琪式的强暴”?

“那些从集中营出来幸存的人,他们在书写的时候常常有愿望,希望人类历史上不要再发生这样的事情。可是在书写的时候我很确定,不要说这个世界,台湾,这样的事情仍然会继续发生,现在、此刻,它也在继续发生。”

是的,在林奕含身后,我们看到了20年前离开的高岩,看到了前美国体操队队医拉里·纳萨尔在长达几十年的行医生涯中,以“医学治疗”为幌子对100多名女性进行的性侵害,而受害者几乎都是未成年人。我们还看到了由好莱坞大亨哈维•韦恩斯坦丑闻发酵而称的“MeToo”运动席卷了全世界。

美国体操队前队医拉里·纳萨尔被指证性侵运动员。 图/视觉中国

在东亚,林奕含的经历和作品所引发的震荡,与来自西方的“MeToo”运动形成的共振至今没有停止。

当人们看到韩国导演金基德的性侵丑闻;看到浙大社会学系教授冯钢发表的“女生不适合做学术”、“历史证明学术界不是女性的地盘”,以及前北大中文系系主任温儒敏发表的“女生死读书”,高考语文改革提升思辨性将“对于死读书却阅读面窄的女同学可能不利”的言论;看到今天的校园里,北电阿廖沙因为性格不软弱、是夜店咖、爱玩闹、看起来不可怜,而被大家质疑被性侵的资格;西安交通大学博士杨宝德和武汉理工研究生陶崇园都因为受到来自导师全方位的人身、精神控制和剥削甚至性骚扰而选择自杀时,我们终于开始明白,什么叫做“房思琪式的强暴”,什么叫做“陶崇园式的‘爸爸我永远爱你’”。

半个世纪前福柯曾批判的包括话语、疯癫在内的各种规训和惩罚,依旧在两性和师生这两种权利关系上上演着丝毫没有要停下来的“屠杀”。

在书里,林奕含借角色的嘴说道:能看到你书的人是多么的幸运,他们不用接触,就可以看到世界的背面。

是啊。我们是多么的幸运。我们不用接触,不用经历,就看到了这个世界的背面。当我们因为不堪重负而选择放下这本书或者延宕阅读过程的时候,林奕含、房思琪、高岩、陶崇园们的人生已经无所谓放下和延宕了。

国内媒体人、女权主义者李思磐认为,“林奕含留下了一个宝贵的文本,就是‘洛丽塔’、‘一树梨花压海棠’之类的香艳想象背后,女方/年轻人/弱势方的调适和真相的痛苦……这个‘爱上强奸犯”的复杂故事是对文化中的虚伪双标最深刻的描述和批判,不仅仅是关于性。”

小说《最蓝的眼睛》作者托妮·莫里森在回顾写作时曾称,“最大挑战乃是将受暴故事以少女们自己的观点揭露出来。”

在几乎空白的华语文学和历史里,林奕含用十年生而为人的癫狂和痛苦构筑了一间世界上最小的“奥斯维辛集中营”。

在房思琪们的乐园和这座最小的集中营里,游荡和来去其中的,是终于掌握了叙述主动权的男孩女孩们。这是林奕含式的复仇。洛丽塔式的复仇。每一个曾经有过类似遭际或者每一个对他人痛苦具有基本想象力的人,都能从这个文本搭建的集中营/乐园里,照见一切苦厄。

就像在审判前美国体操队队医纳萨尔的法庭上,一位在6岁到12岁期间多次被纳萨尔侵犯的受害者含泪说出的那句话:“小女孩不会永远长不大的,她们总有一天会长大,然后回来毁掉你的世界。”

正如高岩那些终长成大人的同学们——李悠悠、王敖、徐芃都回来了。也正如林奕含和房思琪在离开后,也乘着许多人的良知和自己的作品回来了。

今天是她离开的日子。想起小说里有一段类似“一个房思琪”对“另一个房思琪”如何活下去的嘱咐。我们想把其中的“你”换成“我们”,作为对那个女孩的一点点思念和感谢——

“我们”可以假装世界上没有人以强暴小女孩为乐;假装从没有小女孩被强暴;假装思琪从不存在……“我们”可以过一个资产阶级和平安逸的日子;假装世界上没有精神上的癌;假装世界上没有一个地方有铁栏杆,栏杆背后人人精神癌到了末期,“我们”可以假装世界上只有马卡龙,手冲咖啡和进口文具。

但是“我们”也可以选择经历所有思琪曾经感受过的痛楚,学习所有她为了抵御这些痛楚付出的努力……

“我们”要替思琪上大学,念研究所,谈恋爱,结婚,生小孩,也许会被退学,也许会离婚,也许会死胎,但是,思琪连那种最庸俗、呆钝、刻板的人生都没有办法经历。你懂吗?

“我们”要经历并牢牢记住她所有的思想,思绪,感情,感觉,记忆与幻想,她的爱,讨厌,恐惧,失重,荒芜,柔情和欲望,“我们”要紧紧拥抱着思琪的痛苦,“我们”可以变成思琪,然后,替她活下去,连思琪的份一起好好地活下去。