1939年8月9日,郑天挺前往云南大学监考,又与傅斯年等商谈北大研究所选址诸事宜。归寓时午饭已不及,遂约罗常培前往五华西餐馆用膳。他与罗常培同生于己亥七月初四,公历为1899年8月9日,今日适为四十整寿。途遇罗先生女弟子张君,罗先生约之同往。

师生聚餐平平无奇,可两月后的郑日记中,却暗生波澜。10月26日是星期四,上午无课,郑天挺八时即起,相邀罗常培前来深谈,话题正是这位张君。女弟子名曰张敬,贵州人,年已二十八九,去秋来的昆明。张初与毛子水熟稔,毛倾倒之甚,赴滇也是受毛邀请。佳人既至,罗常培为其觅居处,于是过从渐密,而蜚语四起。由此得见,之前的途遇,倒也不是偶遇了。

风言风语早已传到郑先生耳中。一年以来,每与罗常培独晤,郑先生必以张事为言,或婉劝,或微言以讽。两人为至交,郑先生深知罗常培天性甚厚,笃于父子夫妇之情,必不致有非分之举,但罗先生人较慈弱,遇事不免徇人,遂为流言口实。

既早已听闻,为何今日又如此郑重其事?原来前日朱自清曾提请校常委,建议聘张敬为国文系助教。此议实出朱自清本意,且早已向郑天挺言之。不料此议一出,友好大哗,皆以为出之于罗常培。平日交往甚密的章廷谦、罗庸、陈雪屏均有违言,傅斯年言之尤切,郑先生亦期期以为不可。今郑先生坦诚相告,罗常培以不得诸友谅解,竟失声落泪。

罗先生与张敬往还,一直为侪辈所讥诽,因罗常培性子极为刚烈,故未有面而语之者。也只有郑天挺,深知罗先生为人正派且能服善,也知悉两人除友谊而外更无深之交往,故可不时“微言以感之,婉言以规之,危言以耸之”。也许是罗常培今日才得闻友朋背后之议论,故情绪有此激烈。

张敬,更为人熟知的名字是张清徽(1912—1997)。她曾就读于北平女子文理学院国文系,后考入北大文科研究所,故郑天挺有“女弟子”之称。1949年后赴台任教于台湾大学中文系,专长宋词、元曲及明清戏曲。她有个很有名的弟弟,即语言学家张清常先生。张清徽在昆明就职于“北平图书馆”,闲暇之余曾为联大附中校歌作词。这是一首新体诗:

联大附中校歌

另据冯友兰《三松堂自序》,西南联大校歌的歌词,除《联大校史》所载罗庸与冯友兰各作一首外,还有一首“张词”。很多人以为这是张清常所作,而据张清常证实:“我确未作词……她(张清徽)写的联大校歌词不是白话诗,大概是我姐姐冒我名字写的词或乐府古体诗。”遗憾的是,张词已佚,无法得见风貌。

晚年张清常

回到日记中。张清徽终于没来联大,且深谈看来也有效果,张清徽的名字再次出现已是八个月后。1940年7月1日载,罗常培相告,与张清徽过从加密加深,始于去年七月,今将一年,本意欲渐疏之,故数日未晤,不意昨晚竟遇诸途,遂随之往,今日又访之。罗先生以为自制力不够,故相告郑先生,希望好朋友能为其画一善策,郑先生不禁叹息:“然余更有何善策哉?”只能与罗常培相约,五十岁时为之作寿序,到时再叙述这段情分,这就近乎是不再规劝之意了。

此后的1941年1月12日,众友约游西山,同行者除郑罗两位先生以外,还有吴晓铃、赵西陆、石素珍、江泽涵夫妇等,另有张清徽、清常姐弟。转眼又是除夕(1月26日),同过年者有陈雪屏、蔡枢衡、罗常培及张清徽、清常。两次聚会中,师徒间看来已无芥蒂,不避外人,均可坦然相对了。

张清徽心细如发,见除夕时郑天挺神情有些落寞(1941年1月26日记:“惟今年为较寂寞也。客去写此,不禁长思远念,想儿辈在平,此时必未睡,犹欢呼酣戏也”),于郑夫人周稚眉忌日(2月2日,正月初七)送來“梅花多枝,香甚”,罗常培也会意的“假以瓶,陈之座侧”。郑夫人忌日及夫人生前最爱梅花,此等私密只能是得自罗先生了。

1941年3月5日,张清徽来靛花巷教员公寓与罗常培相晤,郑先生留饭,不想张清徽却不允,径直离去。原来日前谢冰心相约张氏前往重庆,郑天挺与陈雪屏极力赞之,且连日数向罗先生进言,期其必往。在郑先生看来,“此为张君前途计、事业计,亦以离昆明为宜也。张君才华甚茂,至重庆,其所成就必远胜于在图书馆也”。

果真是为张君前途考虑?3月17日的记载较为真实:“余初以其与莘田过往甚密,两非所宜,值谢冰心邀之赴渝,力赞之,言于莘田者数矣”,原来还是存了分隔之心。然罗常培于赴渝一事不愿有所主张,而张清徽于此亦似淡漠,终未成行。

一计不成,又生一计。适有人为张清徽介绍龚某,其人服务于中国银行,欲张氏同至银行。在郑先生看来,“事果谐,则张君可得归宿,岂非一大快事哉”!于是忙前忙后,还求得蒋梦麟一札,以向中国银行沈天梦推荐。另一密友陈雪屏也在助攻,与罗常培相晤时,适张清徽在座,陈氏大谈“女子终事献身事业之不易”,意促其有所归;而同时观察罗先生神色,见其“和之,似可有所悟也”,两人就更积极了。

郑天挺如此不遗余力,有更深一层原因:罗常培近日得家书,其夫人病甚,血压至两百以上,经放血疗法方稍缓解,不知罗夫人的病情是否与昆明的流言蜚语有关,而郑先生平生最重夫妇之礼,“余平生最大快心之事”,即调解了罗庸夫妇之不和,“余深望莘田之能如余之所信所言而为,余之又一快心之事也”。

张清徽终于去了中国银行。实际上郑天挺的忙乎并未起到主要作用,中意于张清徽的龚某早已将一切安排妥当,只等张小姐点头。龚某既有所图,罗常培知之不无郁郁,而张清徽亦以事之至此,盖由于郑陈两先生相逼太急。不过在郑先生看来,依然是“然吾辈之意,不仅为莘田个人、莘田家庭计,且为张之前途计也”。

其实内情究竟如何,除亲历者罗张之外,最清楚的莫过于郑天挺。他在张清徽成行当日感慨,“莘田偶述及与张君之情言雅谑,其亲昵实远过于友辈,然各能守以清白,此求之古人亦不易多得者,甚可佩也”。

此后,张清徽的身影基本从日记中淡出,只有1942年8月有过两次记载,尤其是8月15日,当日为阴历七月初四,也是郑罗两先生的四十四岁生日,“昨日张清常、清徽送面来,以祝莘田与余生日”。

张清徽究竟何许人物?因赴台之故,其生平大陆绝少著述,不过一众台湾学子笔下,张老师实为风度绝佳。如台大中文系教授周志文,选过张清徽老师的“明清传奇”,获益匪浅;又同为台大中文系教授的曾永义,回忆张老师曾指导自己的论文,“老师要我以《长生殿》为论题,说那是集戏曲文学艺术大成的名著,学习过程中入手正确,将来治学就有门径可循。我念大学时中文系连戏曲的课程都没有,老师为了替我打基础,便在她的第九研究室一句一句为我讲解《长生殿》,这对我的受益和影响,迄今依然存在”。

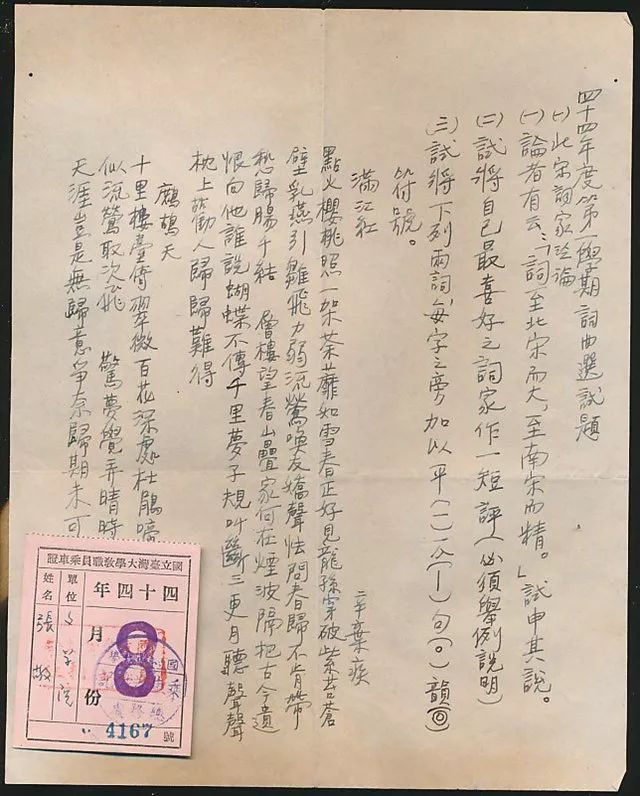

张清徽所出考题

又有台大历史系毕业的许倬云回忆,中文系除了研究文学史的台静农、教语言学的董同龢之外,文学方面有戴君仁和郑骞,年轻一辈的有叶嘉莹,而张清徽,“跟叶嘉莹是同时代的才女”。其实张清徽年长叶嘉莹十余岁,其在文科研究所读研究生时,叶嘉莹尚就读于小学,倒不好称为一代人。

记录最生动者数散文家张晓风。她于1958年考入东吴大学中文系,而张清徽为家计困窘,台大授课之余兼教东吴。张同学的眼中,“老师是旧式才女,有才华,又用功,连她的字我也是极喜欢的,虽然不太有人知道她的书法。她的古诗更写得好,浑茂质朴, 情深意切,当今之日,华文世界,能写出这种水准的人,想来也不超过十个啊!”

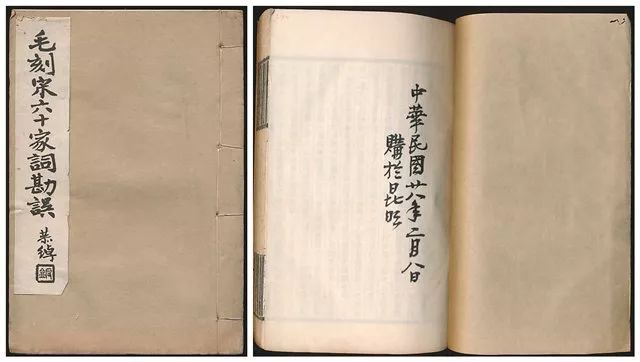

张清徽藏书封面、张清徽扉页签名

北大历史系教授张寄谦,是西南联大45级的学生,也是张清徽的妹妹。在她的讲述中,除简述姐姐生平之外,张清徽自郑日记中淡出的原因也渐渐清楚:原来,张清徽于1941年5月与空军军官林文奎结婚。

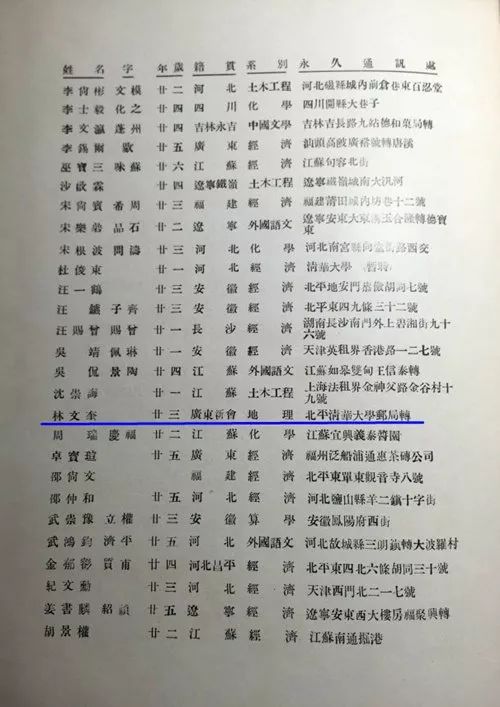

林文奎是广东新会人,1932年毕业于清华地理系,曾带领北平学生南下请愿,并在宋美龄的鼓励下投笔从戎,考入中国空军的摇篮——杭州笕桥中央航校第二期,沈崇诲就是于他影响下报考了笕桥。林文奎1934年以飞行班第一名的成绩毕业,同年被派往意大利留学,抗战军兴,他担任了陈纳德将军的机要秘书及情报室主任,并协助组建飞虎队。

清华大学1932届毕业生通讯录

张晓风回忆,有次在张老师家中见到师丈旧照,英挺俊俏,眼神如电,“足以令任何女子怦然心动”,加上自身无敌履历,与身材高挑、外貌秀丽,不仅是擅长吟诗赋词的才女,还有冷美人之称的张清徽堪称一对璧人。

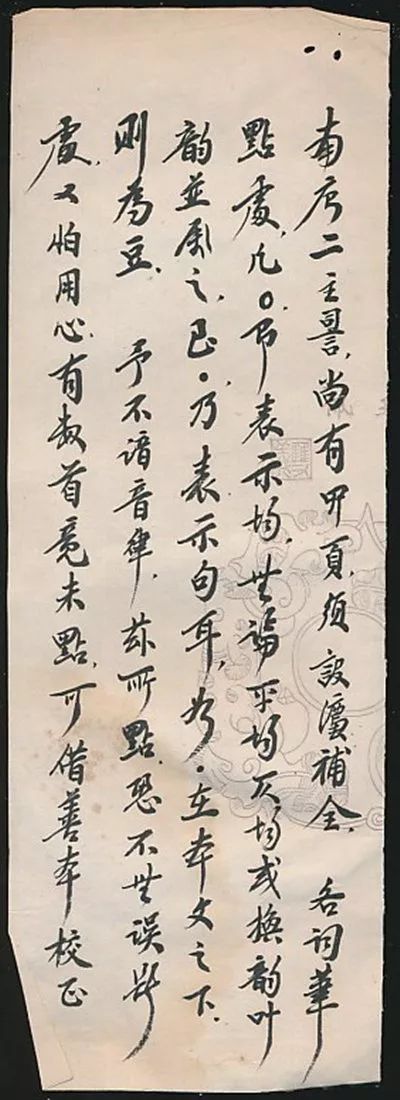

多年后,张清徽向弟妹及友人忆及当初,表示结婚的决定源于“国难当头,恨身为女子不能上阵杀敌,能嫁给军人就是报效国家”。且据她说,从与林文奎相识到接受他求婚只有两个月时间,这正与日记所载相合。1941年5月4日,这对新人选择了一个充满救国意义的日子,在昆明梅贻琦校长的府邸中举行了婚礼。西南联大的教授们多有到场祝贺,时隔近半个世纪后,张清徽1989年赴燕园拜望冯友兰,94岁的冯老一下就认出了张敬,还特地提起了由梅贻琦主持的婚礼。郑日记1941年5月至12月丢失,不知道郑罗两位教授有无参加仪式。至于日记遗失原因,是罗常培为撰写《蜀道难》而相借于郑先生,后日记就一直存罗先生处,直到动乱时付之一炬。

《蜀道难》自1941年5月中旬记起,蜀行旅伴为梅贻琦与郑天挺。开篇写明了本次旅行的目的:到重庆向教育部接洽西南联大的几件校务;到叙永视察分校;到李庄参观中央研究院的历史语言研究所和社会科学研究所,并且审查北大文科研究所三个毕业生的论文;到乐山、峨眉、成都各处参观武汉、四川、华西、齐鲁、金陵各大学,并且访问几位现在假期中的联大老教授,劝他们返校;顺便还看看北大、清华两校的毕业同学在各地服务的状况。同时也声明,“在公事方面他们两位是主角,我不过负着一小部分任务罢了”。看来,罗常培此次出行,公事在其次,散心为主。

罗常培著《蜀道难》

看似天作之合,其实林张的婚姻并不如意。张晓风与张清徽投缘,能说上私房话,在她的笔下,老师对自己的婚姻啧有烦言。原来林文奎不易与人相处,逢迎阿谀更为不屑,据其子林中斌(曾任台“国防部副部长”)讲述, 其父与上司多有抵牾,曾上万言书请撤陈仪,又因告发毛邦初贪污而几乎性命不保,1954年黄杰接任中华民国陆军总司令时,他又在欢迎宴会上公然辞职。林文奎事业饱受挫折之余,变得成天谈玄说命,不事生产,张晓风眼中的师丈,已是不修边幅,说起话来颠三倒四,早已看不出是清华的高材生。 而对于清徽师,在张晓风看来,词曲已不仅是职业和爱好,更不失为一种及时的救赎。以至多年后忆及恩师,张晓风仍恻恻而痛,疼惜她这样的才女,却生不逢辰。

张清徽手稿

张清徽钟情于水磨调,曾参与台北昆曲社“蓬瀛曲集”的创建。她专工小生,唱腔地道,为人豁达幽默,但排练时非常讲究,如听众讲话声太大,她会认为不知尊重,照样张口骂人。受张清徽影响,曾永义、张晓风等后辈也醉心昆曲。1997年张清徽辞世,葬礼上播放的并非哀乐,而是《牡丹亭·惊梦》唱段:“袅晴丝,吹来闲庭院,摇漾春如线……”

张清徽于1962年在台北温州街的家中留影