1958年,金门炮战打得正凶的时候,诗人洛夫在军官外语学校受训。受了英文训练以后,马上就派到金门当新闻联络官,专门负责接待外国记者。那时金门是战地,世界关注的焦点,各国大媒体的战地记者络绎于途。洛夫和其他两个新闻连络官就专责接待这些记者。

此时的金门已从最初的激烈炮战,降低为“单打双不打”,星期一三五打炮的时候,很危险,记者别来;但二四六不打,记者来的就多,也是最忙的时候。记者来了就一起睡在坑道里。有时碰上半夜打炮弹,炮声震得轰轰作响了一夜,根本没办法睡觉。

有一次炮弹打太凶了,洛夫只好起来,随手写着诗,想不到炮弹竟然咣当一声,直接落在他的头顶坑道的正上方,打在岩石上,爆炸了。他身边一个上尉吓得躲到桌子底下,他也被震得身体摇晃,可是当时还不觉得害怕,只是像老兵一样,枪一旦打响,反而不害怕了。事后回想,他才感到一种后怕的惊心动魄。

洛夫(1928年5月11日—2018年3月19日)

就是在那样的情境下,他开始写起了后来非常有名的诗《石室之死亡》的第一首,在那死亡的直击、恐惧的笼罩下,他不能明白写出自己所在的金门(这是军事机密),也不能写出炮弹的轰炸(这也是军事机密),更不能用写实的手法讲故事,于是就成为一种对死亡与恐惧的意识流的呈现。

祇偶然昂首向邻居的甬道,我便怔住

在清晨,那人以裸体去背叛死

任一条黑色支流咆哮横过他的脉管

我便怔住,我以目光扫过那座石壁

上面即凿成两道血槽

我的面容展开如一株树,树在火中成长

一切静止,唯眸子在眼睑后面移动

移向许多人都怕谈及的方向

而我确是那株被锯断的苦梨

在年轮上,你仍可听清楚风声,蝉声

(摘自《石室之死亡》第一节)

他的《石室之死亡》许多人说看不懂,但很有想象力,有一种莫名的窒息感和爆发力。这是洛夫的得意之作。

洛夫是在1954年夏天和张默结识的。他们都参加了一个陆战队办的“三民主义讲习班”。那时张默在第一师第一旅,洛夫也参加了,他比张大,当排头,张默排中间,二人在同一个班,互相报上姓名时,都“哦”了一声,说:早就认识你了。原来,他们都在海军里面的《忠义报》发表过诗,早知彼此的文名。如此相识后,不免惺惺相惜的多谈了几句,甚至想,现在诗刊投稿不易,不如自己来办一个诗刊,让年轻诗人都有地方发表。但一星期的训练很快过去,各自都回了部队。

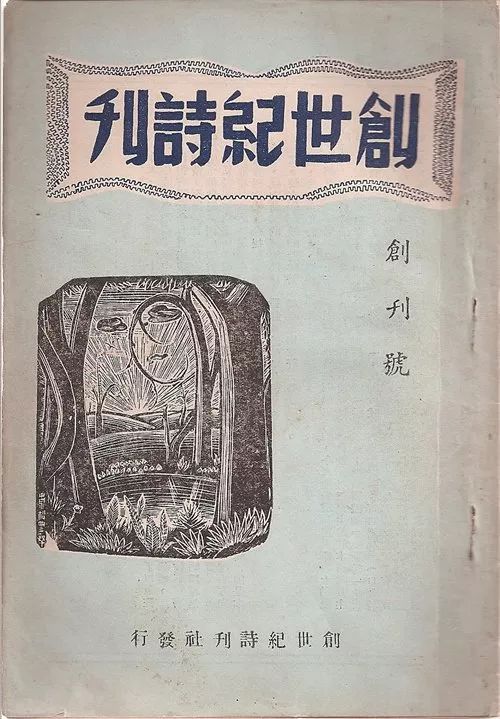

过不久,张默放假一人在高雄闲逛,走到大业书局里,不经意间,翻到一本散文家的书,里面有“创世纪”三个字,他心中彷彿被什么“电”到了,大感兴奋,就写信给洛夫道:“咱们不妨以‘创世纪’为名,来办一个诗刊。”洛夫欣然同意了,这诗刊就这样办了起来,一办,居然办了六十几年,迄今还在出。

《创世纪诗刊》

那一年,23岁的诗人痖弦也是在高雄左营的军中广播电台工作。

17岁那一年痖弦离开家,就再也没有回去过。想家想得毫无办法了,就只能写写诗,把内心的积郁忧伤抒发出来。可写诗的人总是要有学习的诗人、阅读的作品,那时,主要的作家都留在大陆,只要留在大陆,作品在台湾一律查禁。市面上能看到的书,主要就是反共文艺、战斗文学、政治教条,无聊得要死。

痖弦很聪明,他利用电台广播的机会,发现了高雄炼油厂里,有一个图书馆,也许因为高雄炼油厂都是工程师,政治上很放心,所以没有检查他们的图书馆,这里反而保留了许多三四十年代的禁书。诗人里竟然还有戴望舒、卞之琳等人的作品。他们还办了一个刊物,叫《拾穗》,介绍西方的文艺。当时还没有影印,那书不能借,就只能像中世纪的僧侣那样,一个字一个字的抄。抄的感觉特别美妙,因为太珍贵,抄一遍,你就不会忘记。痖弦如是说。

后来,张默、洛夫也都知道了,大家都来传抄。那等于在苦闷的年代开了一扇窗。那时正是存在主义的年代,他们读了几本存在主义小说,如加缪、萨特等,都感到无比振奋。他们是从战火中走出来的孩子,历经千辛万苦,才到达台湾,人的渺小与孤单,存在的虚无与荒谬,死亡的威胁与怪诞,这种种,用痖弦的话说:“看那些书像点着了火一样那么激动,觉得有很多情况跟我们的现况,此身的处境很有关系。所以我看到这些批判的时候,特别觉得好像在替我说话。”

《创世纪》不是一开始就走上超现实主义、现代主义之路。刚开始,这些军中诗人也是相当小心地配合着政策,把诗刊的主旨说得近乎反共政策。然而在摸索之后,在思想一步步改变之后,才终于找到一种“发声的调子”,一种表达自己感受的方法,一种突破戒严体制下的僵化语言,而试着用朦胧的意象、晦涩的语言、隐然的虚无,去诉说一个时代的感受。

《上校》/痖弦

那纯粹是另一种玫瑰

自火焰中诞生

在荞麦田里他们遇见最大的会战

而他的一条腿诀别于一九四三年

他曾听到过历史和笑

什么是不朽呢

咳嗽药刮脸刀上月房租如此等等

而在妻的缝纫机的零星战斗下

他觉得唯一能俘虏他的

便是太阳

战争的记忆,无根的漂泊,孤独的流浪,彷彿变成一个时代共同的印记。1933年生的郑愁予,父亲是军人,自小跟着母亲读书上学,1949年后来台湾读中学、大学。20岁那一年,他写下后来传世的作品《错误》:

我打江南走过

那等在季节里的容颜如莲花的开落

东风不来,三月的柳絮不飞

你底心如小小寂寞的城

恰若青石的街道向晚

跫音不响,三月的春帷不揭

你底心是小小的窗扉紧掩

我达达的马蹄是美丽的错误

我不是归人,是个过客……

2013年我访问郑愁予的时候,他谈到了《小城连作》的创作,后面的背景隐然是战争。因为战争,城都空了,诗人骑着马从江南走过,要寻访朋友,都不再了;小城只剩下“满天飘飞的云絮和一阶落花”。我当时心中一惊。原来,我们想象的诗中的浪漫,其实是一个诗人有过的伤痛。然而他的诗写得太美了,人们只看见寂寞的江南,谁曾想到战争的阴影仍在诗人的心中呢?

烽火离乱的孤单,烟雨江南的回忆,少年思亲的呼唤,交织成这一代诗人笔下那迷离而忧伤的长短句。余光中在1951年写下《舟子的悲歌》下半段如此写:

昨夜,

月光在海上铺一条金路,

渡我的梦回到大陆,

在那淡淡的月光下,

我梦见脸色更淡的老母,

我发狂地跑上去,

一颗童心在腔里欢舞,

啊,

何处是老母,何处是老母,

荒烟衰草丛里,

有坟茔无数……

在那充满政治教条的年代,这些从大陆来的年轻诗人,写下乡愁与流浪的行板,用诗去追寻自我,追寻自由,去召唤一个创造、开放的新时代。

即使在戒严体制下,在反共文艺当道的时代,依然无法禁锢人们寻求自由创作的心。用朦胧的诗句,反抗僵化的宣传教条;用流浪的乡愁,对抗现实的压抑;用文学的想象,抵挡寒冷的现实;用创作的想象世界,表现人性的悲哀与温暖;这大约就是1950年代后期,台湾文学心灵的写照吧。

洛夫和台湾的现代派诗人,成长于那战火流离的岁月。那是一个世代的心声,一个内战烽火下的余烬,诗人用他们的诗句,记录着心灵的回音。

还记得2013年,我制作《为台湾文学朗读》电台访问节目时,曾邀访洛夫、张默、痖弦、辛鬰、余光中、郑愁予等前辈诗人,试着重建当年诗人创作的情境,他们多年沉埋心中的故事缘起,才慢慢显露。

本文作者采访洛夫先生

2014年是《创世纪诗刊》创办六十周年纪念,我特地邀请洛夫、张默、痖弦同时来上节目,制作一期特辑。还记得那一天,刚下经说了早年如何创办之后,就开始了各种笑语,包括:约稿、追女朋友、裸泳、拍照等,三个老朋友聚会,互相吐槽,完全停不下来,笑声不断。

当年苦闷的诗人如今开朗大笑。洛夫继续写诗,直到3月3日,还举办新诗集《昨日之蛇》的发表会,4月还打算重出诗集《魔歌》。可惜在活动后即因肺病而住院,不幸在3 月19日凌晨去世。

而在去年余光中过世后,洛夫的辞世,也仿佛在宣告一个告别的时代,已悄悄来临。