这里要涉及所谈论的这一段美术史的另一个方向,姑且称之为“深度”。然而,主要不是指通常所谓人类情感方面的那种深度,因为它首先不在画家的主体,而在所画的客体,尽管这个客体是经过主体观察、理解、设计甚至塑造的结果。它指的是画家所描绘的对象蕴含着什么,蕴含了多少,但又不是象征,因为首先不是意义上的,而是品质上的,或者说是容量上的。也许应该结合譬如“质量”、“密度”、“比重”、“张力”这样一些物理学名词来理解。

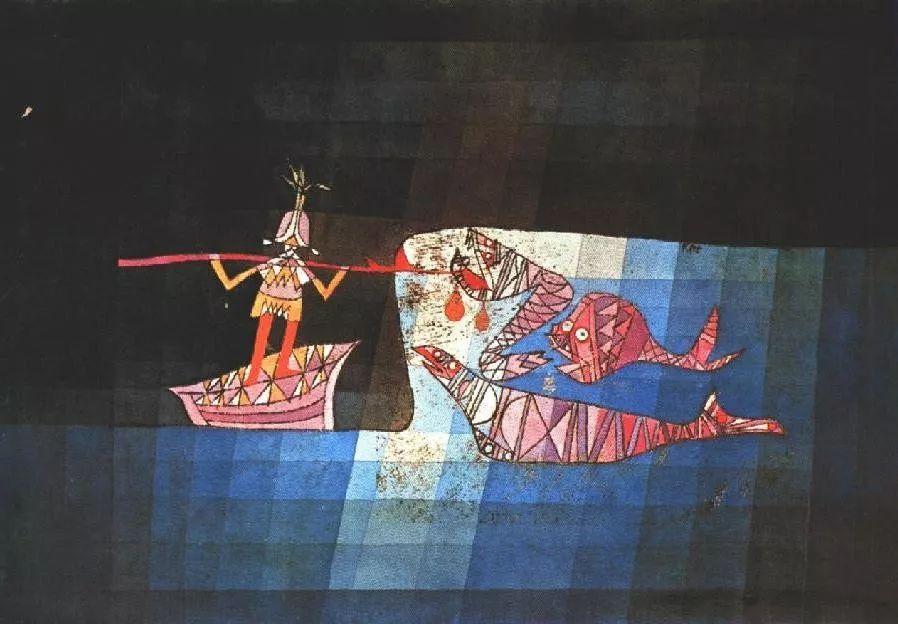

《围绕着鱼》

这一方向显然是肇始于伟大的塞尚。塞尚以毕生之力所解决的,是如何不局限于所画对象的表面,而表现出“更深入的东西”。保罗·克利正是塞尚杰出的追随者。当然走在这条路上的并非只有他一人,还可以提到立体派,但这一派的许多作品最终只是向我们昭示了一种方法论而已,譬如毕加索画的那些女人的脸——尽管这非常重要,足以打破我们一向对世界认知的局限性。而对克利来说,结果与方法同样重要,甚至可能更为重要。在他这里,也许用得上“得鱼而忘筌”这句话。

克利并没有类似修拉的《大碗岛的星期日下午》、高更的《我们从何处来?我们是谁?我们往何处去?》、恩索的《一八八九年基督进入布鲁塞尔》和毕加索的《格尔尼卡》之类的“巨作”,但他的不少作品在前述那种深度上,并不亚于那些“巨作”。譬如《宇宙结构》(一九一九)、《霍夫曼的故事》(一九二一)、《鸟鸣器》(一九二二)、《喜歌剧〈航海者〉中的战斗场面》(一九二三)、《围绕着鱼》(一九二六)、《英雄玫瑰》(一九三八)、《死亡与火》(一九四○)等,仿佛都是有关世界演进、人类繁殖以及万物生长的史诗,但这又不是实录,而是与发生过的一切相平行的一部历史,其中包容着太多曲折事件,太多给人在空间和时间上产生联想的契机。不过,他画中空间和时间的量度,显然也不是我们根据寻常体验所能推测出来的。

《喜歌剧〈航海者〉中的战斗场面》

克利的画玄怪,幽秘,无论什么都像经历过沧海桑田似的,它们活过,或者仍旧活着,但并非人世间所具有的活法。克利是那种能够直指本质的画家,最终所面对的是无限而不是有限。克利的深度实际上就是一种广度。

克利的画多数都有明确的现实的“根”,然而他的作品与一般面对现实作画的画家的作品截然不同。也许这里存在着感觉与感觉经验,感受与感受经验,想象与想象经验,记忆与记忆经验,甚至遗忘与遗忘经验的区别。克利运用的是后者。也就是说,他的每一幅画都经过了积累,沉淀,集中,浓聚,压缩,其间蕴藏着一段漫长的“时间历程”或“经验历程”。所以与其说他是面向对象画画,不如说是背离对象画画;与其说是“取”,不如说是“舍”。他画的不是自己能看见什么,而是自己能记住什么。这与其说是梦,不如说是对梦的记忆,或梦一样的记忆。说到梦,深邃无疑是其向度之一,我们可以感觉到这一向度的存在,却总是难以把握,只觉得为之神往,而克利画出了梦境的无限深邃。

《英雄玫瑰》

克利画中的内容常常介乎具象与抽象之间,有些具象我们知道是什么,有些我们尚且不明意义,像是具象的遗迹与残骸,又像是具象的前身。可以说他画的也是从具象到抽象的变化过程,但与蒙德里安、康定斯基等人有所区别,不是具象在某一个方向上的抽象化,而是仿佛我们回忆自己的梦境一般,有具象,又有抽象,混杂在一起,一重重地向着不可穷尽的所在演变。画中的内容,常常不无舒放飘逸之感,甚至饶有诗意。也许是具象与抽象在演变的过程中经过拮抗,实现了和谐,而它们还要继续演变下去。

克利不像塞尚那样仅限于对特定的具象通过视觉上的物理性处理探讨其客观本质,而是更多地融入了自己对于世界的主观理解;但他也不像抽象派那样,旨在证明我们对于世界可以有一种总的认识,总的把握,他画的还都是具体的,个案的,一幅画里是一个世界。

《泽菊》

克利很喜欢儿童画,他有些画乍看也像儿童画,譬如前面提到的《霍夫曼的故事》 、《鸟鸣器》,还有《杂技演员》(一九一五)、《泽菊》(一九二二)、《石头中的花朵》(一九三九)等,然而二者惟一的共同之处在于都把根扎在文明与智慧的起始处,往往显示了一种特有的“拙”,但是其一出于无知,其一则是经过最深入的了解之后,将介乎一己与那里之间的东西省略了。