白修德的回忆录《追寻历史》中译本出版,是件值得记上一笔的事。白修德(Theodore H. White)是美国名记者,普利策奖得主,最有名的作品是关于约翰·F.肯尼迪的。1930年代,刚刚走上记者岗位,为《波士顿环球报》工作的白修德,靠着奖学金来到有着“东方巴黎”之称的上海,并喜欢上了它。“这是一座充斥着怪物与传教士,光与笑,恶棍与花园的城市”,“在这个被白人统治的中国城市,底层人民的绝望之深,是会令波士顿穷孩子都觉得匪夷所思的,而其上层阶级寻欢之堕落,则是会令波士顿精英阶层都觉得不可思议的。”

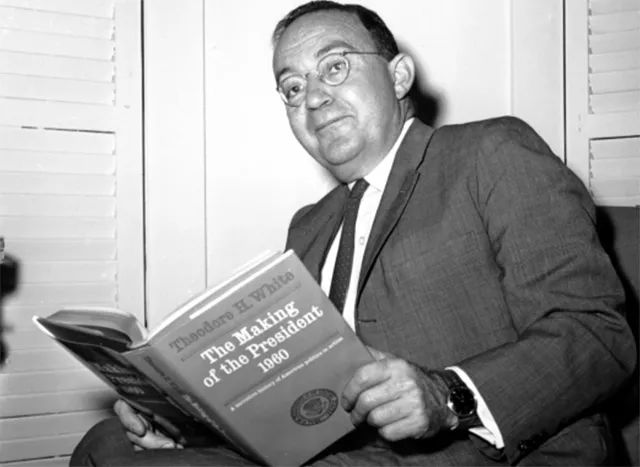

白修德

拿波士顿作对比,当然是因为白修德来自波士顿,确切地说,他是从波士顿的一个犹太社区里长起来的,他的外祖父母都是笃信犹太教的东欧犹太人,移民到美国后,一辈子都没当上有钱人,幸而,1912年他们花了2000美金在波士顿买下一栋两层楼房。在欧洲,犹太人鲜有机会拥有土地,单凭这一点,他们就该感谢美国的恩惠。

整栋楼一共有八个房间,白修德有三个兄弟姐妹,跟父母一道都住在楼下。他的父亲,大卫·怀特,是一个自学成才的律师。他的经历说给任何人听,都足以让人感动得直哆嗦。

1891年,当时沙皇亚历山大三世发动了一波反犹运动,住在今白俄罗斯北部平斯克的大卫·怀特,年仅16岁,下定决心移民。来到波士顿,他从推小车卖货开始,有什么工作就干什么工作,常年露宿街头,钻在手推车底下睡觉。如此困窘的生活,居然让他自学了英语,后来又趁着基督教青年会的免费课程进修了法律。他不是天才,足足干了八年才攒够学费,上了美国东北大学,又过了五年,在接近三十岁的时候,大卫·怀特拿到了可用来谋生的律师执照。

怀特的一生是相当典型的犹太人的一生,总是苦尽甘来甘复苦,安全感指标处在极不稳定的状况。从上大学到立业,他样样比别人晚,结婚更是要等到37岁。他的妻子,也就是白修德的母亲,比他小了整整15岁。婚后,他们住进了那栋新买的私宅,日子本该好过起来,但他们在八年间生了四个孩子,白修德生于1915年,是第二个。

要不是这栋及时买进的房子,大卫·怀特只怕又要流落街头了。他的律师干得并不顺利,始终距离成功人士的处境很远。既然“入赘”,跟女方家庭住在一起,他就不得不听丈母娘那边的指示。而这位丈母娘,也就是白修德的外祖母,又是一个非常典型的虔敬的东欧犹太教徒。怎么个虔敬法呢?“她在美国住了整整50年,但直到去世,一句英语都没说过。”而白修德的父亲,哪怕连个住的地方还没有也要苦学英语,丈母娘和女婿之间要是没矛盾才怪了。

这个三代同堂的犹太移民家庭,综合了人可以想象的一切矛盾,且由我一一道来:外祖母因为女儿嫁给了女婿,总是对女婿心怀嫉妒,然后,因为女婿不说意地绪语,改说英语,她的怨气又加上了一层,再次,女婿放弃了犹太教而接受了社会主义思想(正是他最早跟儿子讲到了中国,并说中国革命一定会胜利),这让外祖母最忍无可忍。作为报偿,她一定要让外孙白修德从小受犹太教的诸多仪式的熏陶,后来,她又做主把白修德送到波士顿当地的希伯来语学校去,白父寄人篱下,“只能以沉默表示反对”。

白修德与汤恩伯,1943年摄于河南

社会主义者都是不太可能有钱的,一般来说,他们梦想太多,看事太愤激,缺少一门心思埋头赚钱的毅力。白修德的父母之间倒是没有宗教信仰上的矛盾,他们都希望融入美国社会,但白母是个共和党人,并不喜欢白父看待资本主义社会的方式。白母看重财产,也看重教养——“如果我们谁说了一个脏字,她就会用长条的黑焦油皂洗我们的嘴”——但教养是要以财产和阶级地位为保证的。所以,白母一心追求体面的生活,让她那收入菲薄却又满脑子世界和平的丈夫时常为之愧疚。

还有外祖父,他也是一个虔诚的犹太教徒,过正统教徒的生活,也是一辈子都没积下什么钱,但他把家里的决策权都让给了自己太太,即那位爱嫉妒的外祖母。犹太教是不给女人以地位的,她们很少有机会去读书,婚后的日子全交给了家务和家人,所以在家里,明智的男主人会主动退后一步,尽量多给太太一些大权在握的感觉,哪怕放纵她的专横。白修德说他外祖父想当音乐家,是个欢快的人,一高兴了就给外孙倒一杯纯波兰伏特加,此时,外祖母就会大声咆哮,“说他是想害我变成酒鬼”。

不用说,外祖母是把第三代都看成自己的财产,希望把他们按着自己坚持的方向培养。但是,这一家子人,不管是虔诚还是不太虔诚,是相对宽裕还是相对困窘,是保守的上一代还是开放的下一代,是说意地绪语还是说英语,是更认同犹太还是更认同美国,是偏专横还是喜平和,是爱独断还是惯于妥协,他们无一不是“典型的犹太人”。典型的犹太人,无论在哪个环境里都能敏锐地体会到周围人的意见不一、信念不一,从而觉得到处都是分歧,自己处在冲突的中心,或相反意见的夹缝里。作为对策,你可以去争取主动权,也可以拿出犹太人特有的乐观主义来应付。

白修德的外祖母和白修德的父亲,这一对对头在金钱观上的分歧堪称水火。外祖母惜财如命,深信钱是一切的根本前提,而父亲则总是不情愿去想钱的事情,他从骨子里蔑视对钱的热衷,直到一贫如洗地死于大萧条,也依然故我。虽然如此对立,但他们仍然有着犹太人的共同特点,即顽固地坚持己见,纵然万不得已,也要睁着眼咬着牙,以主动沉默来表示让步。而且,尽管爱财,这位老太太的说话却犀利有机锋,显示着一定的教养,白修德记得她的两句口头禅:“穷人就是残废,富人才有自由”,以及“看法这么奢侈的东西,有钱人才能有”。

在波士顿、芝加哥这些地方,犹太移民形成的聚居区,总体倾向是融入周围的文化,被自己所在的城市所改变,所以在父母的影响下,白修德那一代都转化为美国人,这个走势,就连专横的外祖母也无力扭转。但在纽约,这里的犹太人社区是历史上独一无二的存在,用白修德的话说,是“迄今为止被压制的、被驱散的能量与天赋的内向爆炸。”他们抱团抱得很紧,形成自己边界鲜明的文化,在其中,犹太雇主雇用犹太缝纫工,犹太石匠服务于犹太承包商,犹太人互相通婚。

然而,纽约犹太人却并不如东欧犹太社区那样保守,拘谨,被宗教所捆绑。他们有自己的活力,“这股活力不仅是重塑纽约文化的力量之一,也是重塑美国文化的力量之一。”纽约犹太人是个太丰富、太广阔的主题,需要很多文字、从很多角度来讲。我在此只想以一个观点收尾:犹太人如同水一样柔软,能百般变形而不失其本质。来到美国的他们,无论采取哪一种活法,是巩固自身的犹太性,还是主动放弃犹太性,他们都能活得“像个犹太人的样子”。

本文原标题:《水一样的犹太人流入美利坚》