王弋被放走前最后一天,天津静海下了场暴雨。“蝶贝蕾”传销组织的“大导”(大领导)主动来见王弋,是个跟他年纪相仿的女生,也是90后。

在组织中,“大导”级别比王弋高了3级,王弋只是最底层的“帅哥”。

他们面对面站在暴雨里,身上很快就湿透了。

“你难道不想赚大钱吗?”“大导”在雨中最后一次“挽留”王弋。破败的院子周围,站满了30多个从各地骗来后被控制、洗脑的年轻人。有人跑过来给“大导”撑伞,“大导”气得把伞摔在地上。

“想,但这不是我要的生活。”王弋说。

1年前,王弋和“大导”都是大学生,静海传销让他们后来的命运发生了截然不同的变化。

有越来越多的大学生“猎物”来到天津静海,他们被传销组织拘禁、洗脑、变相洗劫财物。一些像王弋这样的人能够侥幸逃脱,另一些人则选择了加入,用曾经施加在自己身上的手段,来控制新的“猎物”。

和王弋命运相似的23岁大学生李文星就死在了这里。从他死亡的地点向东7.5公里,即是静海长途客运站;而向北140公里,是王弋和李文星这些年轻人梦想立足的城市——北京。

求职寒冬

王弋跳了8年舞,腿长胳膊细,他皮肤白,笑起来暖,容易让人心生亲近,提到在天津上学时,会特意强调是大专,“学的贸易,但我不喜欢,基本没怎么听课”。

王弋 图 / 受访者提供

为了找份收入更高的工作,王弋来北京报了培训班,半路出家,转行IT。

他和被骗到静海“蝶贝蕾”传销组织的李文星,有颇多相似之处:都是90后大学生,都想要去IT行业工作——王弋学IOS开发,李文星学JAVA。

到北京,干IT,一度是没有考上好大学、或是专业不理想的大学生们改变命运的一次机会。根据拉勾网携手InfoQ发布的《IT职业发展白皮书》显示,2015年上半年,整个IT行业的薪酬水平位居全行业之首,而北京的IT行业平均月薪位居所有城市之首,达到了1.24万元/月——这个数字同样吸引着王弋。

但他没想到的是,自2015年下半年以来,近千家O2O公司倒闭,“互联网寒冬”悄然来临。到2016年,烧钱、补贴、团队扩张、高薪挖人……这些在前一年还算常见的事,开始逐渐销声匿迹了。

对于转行做IOS开发的王弋来说,最直观的感受是找工作变难了,“原来的项目被撤资了,新工作极其难找”。

互联网的寒意从2015年下半年一直延续到2017年,王弋和李文星一样,都在寻找出路。

“每天发十几封简历,发现要么是自己水平不达标,要么就是待遇不满意。”王弋说。但寒冬对BOSS直聘这类新型招聘网站则意味着崛起的时机。其公关人员称,大量找工作的需求,使得“2015年初期,用户还很少”的BOSS直聘,发展到2016年7月份时,已经完成了5轮融资,注册人数达千万。

这类成本更低、审核更宽松的招聘模式,同样给了“长期缺人”的传销组织机会。求职者的年龄和地域信息一览无余,更方便传销组织筛选。最终,以“面试”或者“入职”为由,同王弋、李文星一样的年轻人,源源不断地被骗到“蝶贝蕾”在天津的老巢——静海。

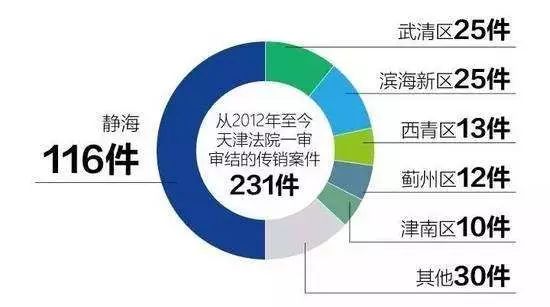

2012年至今,天津法院审理的传销案件,静海占了一半。 图 / 来源网络

能不能放了我

2016年6月21日,也是通过BOSS直聘,王弋找到一份工作。对方称有个项目,需要到静海面试,他本来有些疑心,但听到问的是很专业的编程问题,就心想去看看再说。

一男一女在静海车站等他,穿得很破,“我问他们是不是做IT的,对方否认了,自称是公司厨师”。

王弋略感诧异,但对工作的渴望还是让他放下怀疑,3人一起上了一辆当地的黑车。

女生索要王弋的手机听音乐,见都是肖邦、贝多芬的钢琴曲,还夸王弋“听的歌好高雅”。

车子沿着村子的偏僻小路行驶,每当王弋想抬头看车窗外的时候,女生就催王弋帮她选歌,直到最后停在一个平房前。

“你们就住在这?”王弋疑惑。

但女生已经拿着他的手机进了院子,“走啊,来坐一会儿”。

王弋后来才知道,他身处的静海北五里村,正是传销人员的聚集地之一。按照天津警方的说法,多年以来,天津静海区都保持着对传销进行打击的高压态势。“自2017年以来,曾出动警力820余人次,清理窝点168个,遣散1160人,解救被骗参与传销人员160名。”

王弋接到传销的面试通知后,在天津和平路地铁站下车,这是他进入窝点前发的最后一条朋友圈。图 / 受访者提供

当他走进这个50平米农家院的一瞬间,身后的院铁门“砰”地一声关闭了,紧接着,三根铁门栓被依次插上。

完了。他心想。

屋里有15人等待着他,包括1名“导”,两名“管家”,12名“老板”。王弋是这个“家”的第16名成员,他们称呼王弋“帅哥”。

都是20岁出头的年轻面孔,其中几个还戴着眼镜,就是衣着都比较破旧,他们整齐地坐在砖块搭成的椅子上,一个领导模样的人则翘着二郎腿坐在唯一的沙发上。后来王弋才得知,这里一半以上都是学IT的男生。

一名自称“管家”的人告诉王弋,沙发上的是“导”,这个“家”里最有权力的人,“他是砍过人的,刚从牢里放出来不久”。

几天之后,“导”就来找王弋谈话,王弋提出单独谈谈,“导”同意了。

“大哥,大家出来都是求财,我也不希望我有什么三长两短,你开个条件,我家里条件也不是很好,能满足的我尽量满足,你放了我。”王弋求那个“导”。

“导”显得有些诧异,一连问了他4个问题:“你觉得我们图钱是么?你觉得你很有钱是么?我们想找有钱的会找到你么?你看看这里的人哪个像有钱的?”

王弋没吭声,“导”继续说:“3到5天的课程,每天学完都得考试,好好上课,通过了可以选择走也可以选择留,剩下的你就别多想了,也别想闹事,如果你想,可以试试。”

洗脑和反洗脑

当晚,平房里的4个人前后包围住王弋,问了他一个问题。这也是被骗到传销窝点的大学生们都会被问到的问题。

“你看我们像做什么的?”

王弋说不知道。

“你好好看,说实话没事。”

王弋害怕,试探着说了声:“销售?”

突然,“管家”就吼了起来,特别大声,“小子,不要跟我来虚的,心里怎么想就怎么说,我们像干什么的?”

王弋说,“传……销……”

“嗯,听过传销么?”

“听过一点。就是拉人,然后拿钱赎人。”

“那就好好看看这个行业,跟你了解的传销到底有什么不一样,这么多人留下来也不是傻子。”

课程开始,有人开始分享怎么被骗到这里的经历。王弋发现,屋子里几乎全是大学生,甚至还有大学没毕业、想出来找份暑期工的学生。其中一个人在分享时特别激动,说刚开始怎么不信,谁说话都听不进去,觉得是洗脑,后来真正了解行业了,就选择留了下来,因为这里有他想要的东西。

下课后,王弋特意偷偷问那个人想要的东西是什么。对方回答说,“你好好听课就知道了”。

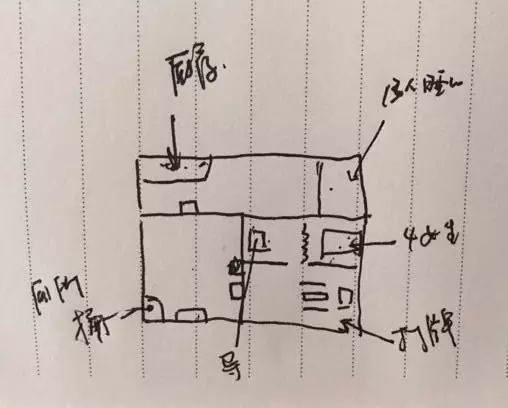

传销院子的示意图。图 / 受访者提供

作为这个“家”的新成员,传销组织专门给王弋配了两个“师父”。其他人去客厅打牌,留下他们3个在房间里聊天。

王弋意识到,洗脑开始了。

对方问:“你知道为什么静海有73家银行么?你知道外面为什么有那么多好车么?你知道静海为什么能从一个县变成一个区么?”

王弋说:“你想说,因为这个行业,带动了这个区的经济,这个行业能赚大钱,是这个意思么?”

对方一下觉得尴尬,“你这么聪明,了解的挺多,干脆你当我们‘师父’算了”。

王弋又问:“你们来多久了?”

“师父”警觉了,“这你没必要知道”。

“那父母挺不容易的吧?”王弋开始反洗脑。

“你别老问我们,也说说你自己。”

“你们什么都不说,这让我怎么信任你们?你觉得你们交心了么。”王弋问。

“那你交心了吗?”“师父”反问。

“你要是我,你会交心吗?”王弋反问。

这次洗脑因为晚餐而结束,王弋领到了一大碗米饭和3片没有任何味道的白菜。

“我吃不下去,剩了一大半,兑了点白菜汤,都成糊状了,很恶心,可‘师父’坐我旁边,就把我的剩饭一口一口全吃了。”

但在接下来的几天里,王弋失望地发现,习惯这样的饭食,是他必须学会的技能。他只能依靠难以下咽的米饭、没有味道的菜叶、吃起来掉粉的馒头来维持最基本的生存需求。

有一天早晨,“家”给每人额外提供了2根短小的咸菜,王弋亲眼看到,有一个“老板”就着一根咸菜吃下了一整个馒头。

事实上,静海的传销组织也确实给当地村庄带来了“效益”。除去外出打工的,五里村才剩100多人,却有9家馒头坊。一名王姓村民这两年靠做馒头获得了比种地高5倍的收益。传销人员最多的时候,他一天要做500个,依然是供不应求。李文星事件发生后,这位村民抱怨说,馒头的销量减少了九成。

这只是当地村民与传销人员少有的发生交集的时刻。更多的时候,他们只是生活在同一个村庄的陌路人,“只要他们不来影响我们,我们也不去管他们”。这也为被骗人员的逃脱和解救增加了困难。

抗争和动摇

最激烈的反抗发生在第3天。每天都是打牌、做游戏、聊天谈心、上洗脑课,让王弋如坐针毡,他开始尝试“越狱”。

“早上5点多,我听到那两个‘管家’匆匆忙忙出去,又听见大门关门的声音,想着房间的‘导’也出去了。”

只剩一群“老板”,王弋站起来,准备反抗。

他朝房门走过去,抬起一脚踹门,门没开,从外面拴住了。

其中一个“老板”站到他的面前,他冲过去,用胸口大力地撞了一下,吼了句“滚开”,对方只是轻声说了句,“帅哥不要冲动”。

他又看到木门上有玻璃,想找东西砸玻璃,转身开了灯,让大家都起来,别睡了,内心期望有人能站起来,但没一个人敢下床。

屋里有个从甘肃被骗来不久的大学生,王弋本觉得和他一起“起义”的希望很大,“结果他连头都不敢抬,在那装睡”。王弋“瞬间心凉了”。

他拿起椅子准备砸窗户,结果那个“导”出现在门外,隔着玻璃看着他。

“你想干嘛?”"导"瞪着王弋。

相互瞪了将近10秒,他想起那个“导”是学体育的,手抖着慢慢放下了椅子。“导”说:“滚去睡觉。”

吃饭的时候,“导”开始旁敲侧击地骂王弋:“有些人呢,真不知道自己几斤几两,在这吃我的、住我的,蹬鼻子上脸,还想闹事,真觉得自己牛逼得不行了?”

他拿起一个馒头看着王弋:“人都要学会感恩,虽然吃的不好,但起码也是饭,如果不知道知恩图报,跟畜生有什么区别?”

王弋没搭话,一个馒头直接砸过来,把他眼镜砸掉了。

王弋的课程仍在继续。在日复一日的洗脑里,对方搬出许多理念,从宋朝讲起,到二战、次贷危机、日本崛起,把诸多不相干的东西捆绑到一处,用来证明传销的历史根源与合法性。

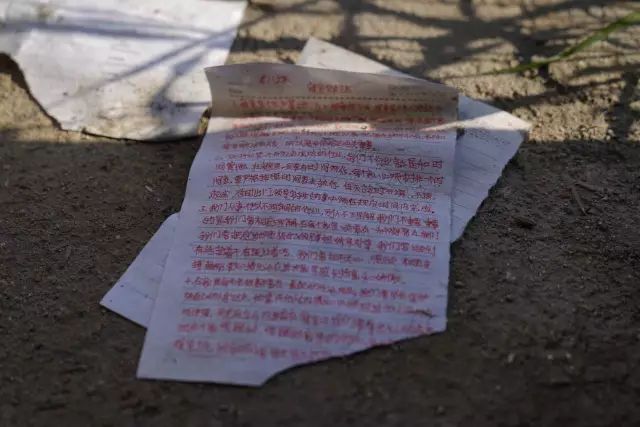

“蝶贝蕾”传销窝点地面上遗留的“听课笔记”。图 / CFP

“这是一个秘密行业,能被选进来的都是有胆识有能力的少数人,媒体报道和警方打击都是负面调控,因为人人都参与的话,没人打工,没人种地,国家经济就乱了。”

他们还把拉人称作是帮人,偷换概念,告诉王弋,其实是在编织一个强大的人际关系网络。

可怕的是,就连自认为“绝不可能被洗脑”的王弋,内心也有过几次动摇。

他尝试问对方:“如果真能赚钱,为什么你们现在过的日子这么苦?”

这时“师父”就会强调:“传销就是吃苦,先苦后甜嘛。”

王弋在某个瞬间也一度觉得,“说的好像有些道理啊”。

最让他感到恐惧的是,他偶尔开始试图说服自己:“说不定是真的能赚钱呢,不然为什么其中一些人能走,却还是选择留下?”

离开

第5天,终于有人让王弋购买产品。这份根本看不到实物的美容养颜胶囊需要2900元1套,他们希望王弋买3套,王弋身上的钱不够,于是,传销人员让他找自己的妈妈要钱。

王弋一下火了:“我的钱你们随便用,我妈的钱你们1分也别想要到!”他在传销人员拨通给家人的电话里大喊:“救我,我在静……”

“海”字没说出来,电话就被挂断,王弋瞬间被3个人按倒在床上。他环顾四周,没有一个人站出来帮他,暗下决心要彻底与传销组织决裂,也想借此机会赌一把。

“我当时喊着说,要不让我死在这,要不然就放我出去。其它的没商量!”

6月26日,新的“导”来了,开始对王弋的心理战。

他们给王弋道歉,“昨天那个‘管家’不会说话,我替他给你道歉,不该向你家里要钱”。

“我什么时候出去了,自然就不会让父母担心了,在这我一个电话也不接。”

“你小子很硬啊,是不是不怕死?”

“怕死,但在这我觉得生不如死。”

一番争吵过后,“导”开始妥协,打起感情牌,让王弋先接爸妈电话,别让他们担心,紧接着问他:“一个从传销出去的人,不给你爸妈丢人吗?还有朋友信任你吗?还能找到工作吗?”

看到劝说没用,他们又开始撕王弋的头发,踢了他几脚,威胁说:“信不信我把你的腿卸了寄给你爸妈?”

对方还掏出一个打火机,准备烫他,“第一下,我本能躲了,他说哎呦,你还怕呢,第二下我直接没躲,刚感觉到温度,他马上关掉了”。

王弋终于知道了对方的底线:不敢把自己怎么样。

但他还是被逼着买了两套美容养颜胶囊。买完之后,王弋最后撂下一句话:“我买了,你们也不亏,放了我,大家好聚好散。我买个教训,你留份回忆。”

“蝶贝蕾”传销组织宿舍 图 / CFP

王弋至今对他当时的“师父”怀有复杂的情绪——对方也是大学生,被骗到静海传销窝点里3个月,说自己“没骗成一个亲友来静海,教出的徒弟也没一个成功的”。

王弋问他想不想出去,“师父”说,家里穷得叮当响,回去没脸见家人。

王弋分析道:“里面睡觉有人帮你铺床,换下来的袜子有人抢着帮你洗,吃饭让你先动筷子。‘师父’可能也舍不得这样一种人际关系的氛围。”

除了洗脑,这种“人情关系”也是传销人员惯用的手段。“从农村出来的大学生,可能学校里被人冷落,出来找工作也并不顺利,反而会觉得传销组织充满温情,很多人进来就出不去了。”李旭解释说。

他自称是中国民间反传销协会会长,没有在相关部门登记注册,解救需要收费,甚至不得不使用暴力方法。

在山西大同,他跟一个爸爸一起去解救一名大学生,但对方就是不肯走,最后只能把他双手用胶带捆住,小区的保安反倒以为他们是在绑架。

多年下来,李旭总结出最容易被盯上的4类大学生:急需要找工作的、自身发展不如意的、相对单纯实在的、以及曾经辉煌过现在走下坡路的,传销就趁虚而入了。

王弋就是其中一类。他已经被放出来1年了,再听到李文星事件时,仍然觉得心有余悸。

“太可怕了。”他狠狠地摇摇头,“再也不愿回到静海了。”