文 | 王笛

20世纪初是中国的改良时代,也是一个国家机器不断强大,对人们思想和行为不断施加影响的过程。

现代化对普通市民的日常生活产生了极大影响。新式商品的流入不仅丰富了他们的物质生活,也激发了他们对外部世界的好奇心。

成都这个相对闭塞的城市出现了不少新式学校、书局和报纸,进一步推动了对公共空间和街头文化的改革运动。

当成都的大众休闲活动越来越丰富的时候,改良者又企图通过新的休闲、音乐、体育等方面的改革来改变下层民众的生活习惯。

▲许多市民在观看飘荡在东较场上空的巨型热气球,1909年绘

1915年,成都市民第一次看到了飞机表演,听到空中传来飞机的声音时,他们爬到屋顶去观看。飞机撒下五彩缤纷的纸片,“见者无不拍掌称快”。这时,成都人还第一次看到了外国表演团的演出,上千人在关帝庙观看了日本魔术团表演的“电术”和“变术”。

新式学堂带来了西式的公共演出和体育运动。在某种程度上,学生已成为传播新型大众休闲娱乐方式的一个重要群体。例如,幼孩教养工厂就组织了一个行进乐队,经过几个月的排练,这支队伍已能胜任“行奏”和“坐奏”,工厂还对外出租乐队以“改进文明”,据称“声音之道,感人最深,移风易俗,莫善于乐”。

▲民国时期的军乐队

成都市民经常在大街上看到学生们“排队前行,大大小小的队伍,或走单排,或成双列,举着旗帜,拿着鼓号,径直朝操练场走去”。1906年,第一届学校运动会在北较场举行,那里平出了一大块椭圆型场地,四十多所学校和一支军乐队参加了这次比赛活动。

20年代后期,成都引进了一些诸如足球等新运动项目。跳舞补习社也修建了训练的舞厅,男女分开学习。甚至贝多芬的作品也开始公开演奏。在新式娱乐活动的冲击下,一些传统的娱乐形式,如木偶戏和皮影戏,由于缺乏竞争力而逐渐失去了观众。

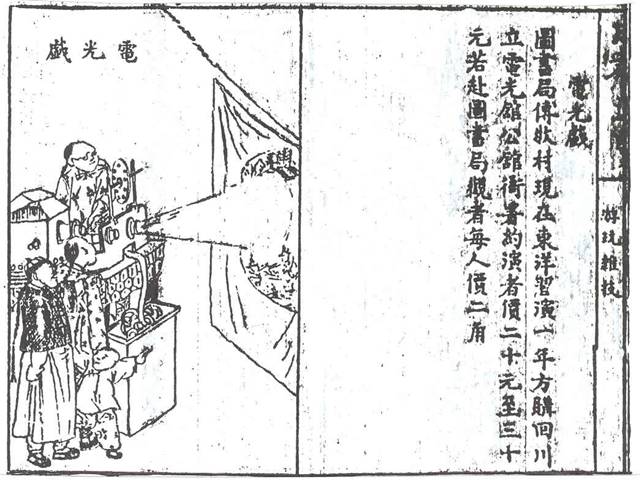

电影至少在1909年已引进成都,也可能是成都的第一个“现代”意义上的娱乐。在《成都通览》中,一幅“电光戏”图画的说明称,傅崇矩从日本带回了一台可在公共场地放映的电影机。电影吸引了许多人,如在新式茶馆戏园启智园、可园和玉带桥等地放映外国电影,总是顾客盈门。

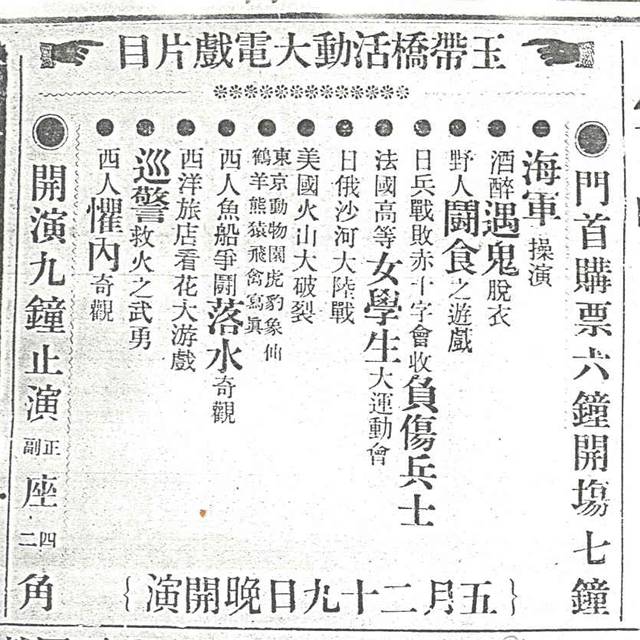

1909年的《成都日报》上,便经常刊登“活动电戏”的广告,从下面的节目广告,可以看到放映的电影包括了鬼怪故事、伦敦景致、海军训练、日俄战争和西方魔术等内容。改良者认为,外国电影在倡导英雄主义、忠诚、信任方面有独到的效果,因为这些电影总的说来是写实主义的而且合乎情理。

所有这些变化中最具深远意义的是,流行的休闲娱乐方式吸取了西方的新元素。这个内陆城市有机会接受到非中国式的娱乐方式。这种文化观念的转变反映出了物质生活方面出现的新因素以及整个社会的演化。

由于地方戏仍然是最流行的公共娱乐方式,改良者便首先进行戏曲改良。

改良者怎样理解地方戏剧与社会的关系?他们明白戏曲会影响甚至培养公众的品质,也相信改革地方戏是改革社会风俗的最好方法之一。

他们宣称“时常演些改良的新戏,大概于社会人心上不无小补吧”。

《通俗日报》上有篇文章解释了人们花钱、花时间看戏剧的原因。

首先,看戏能帮助人们“排除忧闷”,如果让一个病人或身陷困境的人成天呆在家里,他极有可能沉湎于苦境而更感不快。但如果他花一点钱,和朋友们一起去看场戏,他也许会想点其它的事,感觉也会好些。

其次,看戏可以“活泼心思”,当学者或学生“脑筋枯窒”时,看戏能使他们茅塞顿开。

第三,看戏能“陶冶道德”,尽管戏剧情节时有荒谬并曲解历史,但却能触动人们的心灵并引导他们明辨是非。

文章总结说,戏曲改良能促进一种新社会环境的形成。

社会精英和政府都担心旧戏曲会给人们的思想行为带来负面影响,因而戏剧改革就非常有必要。

1903年,新成立的警察局专门制定了《检查戏本肃清戏场规则》,要求“各戏班先以其所有戏文呈验警察局,凡悖逆淫荡、有害风俗者,应行禁止”。甚至警察还可以规定“禁唱某句或某节”,“其演唱之时或有戏异而词气之间不免悖逆淫荡者”,警察也可随时令其停演。试图以此办法来来“净化”戏园。

在成都总商会的支持下,以谱写和排演旨在“感化愚顽”的戏曲改良会成立了。该会以良家女子、处女、和寡妇为最关注的对象。

改良者认为如果让她们观看“淫戏”,其影响不可想象。因此,改良者提出,“劝劝认识字、懂得理、顾廉耻、保名誉、管得了家里的人、作得了女子主的诸君子,千万别叫妇女听戏”。

这里作者对戏剧的社会功能持基本的否定态度,虽然他一方面谈改良,另一方面则鼓吹男人对女人的进一步限制。他甚至暗示如果让自家妇女去看戏的话,便是“作不了女子主”,以利用过去男人普遍具有的大男子主义和自尊心,来到达约束妇女公共活动的目的。

因此,对这些精英来说,当谈到戏曲改良时,他们是改良者;但当涉及妇女进戏院时,他们又成为了保守派。这种自我角色的冲突经常体现在他们身上。

改良者把他们的主要矛头对准“凶戏”和“淫戏”。那么什么是他们所定义的“凶戏”和“淫戏”呢?改良者傅崇矩认为,“淫戏”是指那些有男女演员拥抱,或女演员裸露部分身体的戏剧,还有一些更不能登大雅之堂的动作和声音,如 “生旦狎抱也,袒裼露体也,帐中淫声也,花旦独自思淫、作诸丑态也” ,此外若“目成眉语”、“手足勾挑”、“荡人情思”等,都可以是“淫戏”的证据。

而所谓“凶戏”,是那些在舞台上“真军器比武也,开腔破肚也,分解尸体也,活点人烛也,装点伤痕、血流被体也”。他们认为这种戏鼓励“失教之子弟,习于斗狠”,传授持刀耍横的坏招。

这些定义反映出了极强的儒家伦理观、价值观及思想体系。精英们相信,“淫戏之关目禁,可使成都奸淫之风渐稀;凶戏之关目禁,可使成都人命案日少” 。

在他们所谓“凶戏”和“淫戏”的定义下,许多传统的鬼怪、情爱、公案等主题的戏剧都可以成为禁止的对象。因此,在戏曲改良的大旗下,传统大众文化面临精英和正统文化的又一次打击。

随着城市改革浪潮的推进,新兴的地方戏和其他娱乐形式在成都相继出现,出现了一些从内容到语言都有明显变化的剧目,一些以历史和时事为基础创作的新戏也应运而生。

总的来说,这些新地方戏剧表达了一个明确的政治动向,那就是支持“新思潮”。改良者在悦来茶馆里建悦来剧场,成为成都最早的新式剧场之一(比下面提到的“可园”稍晚一点),并筹备了一个旨在改良地方戏剧的新戏班。

这种新式戏园为新兴知识分子提供了沟通合作的中心,并在地方政治的转型过程中发挥了重要作用。

尽管精英们全力支持这些新戏剧的发展,然对待艺人的态度则依旧如故,对这些推行新戏的主体——“优伶”仍十分歧视,甚至他们最低的要求也常被无理回绝。

例如,会场入口分男女,但是管理者却男演员的进入问题伤了脑筋,居然请示,是否应该让男演员从女性入口进入,当然官方并不支持这个荒唐的提议,但官方的答复和解决办法却清楚地反映了当时社会对演员的看法:“该优伶虽与普通男人有别,但仍属男人。未便如照准。令其由大西门绕道入会场。”

其他人也认为演员的“优伶”品质低下:“我们中国向来把优界中人看得最贱,所以文界人,不为出头提倡。你想既拿优界中人,当著娼优隶卒,并且把唱戏的人,拿在妓女一块儿比较,这样一来,那些个高明的人,还肯到大舞台来演戏吗?”

这个例子以及官方关于演员的规章限制都表明了,社会改良者对演员持有的强烈偏见,他们甚至不把演员当成享有和他人同等权利的正常人看待。改良者认为,正是那些演员,使得戏剧的改革变得愈加困难。因此,他们强调“提倡新戏,须先改良优界之人格”。

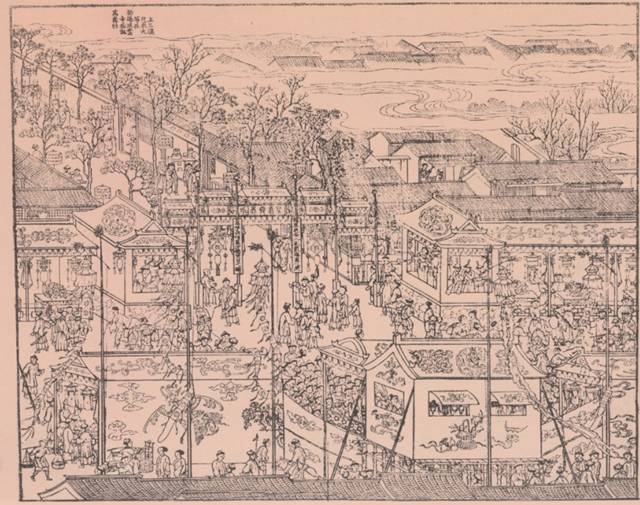

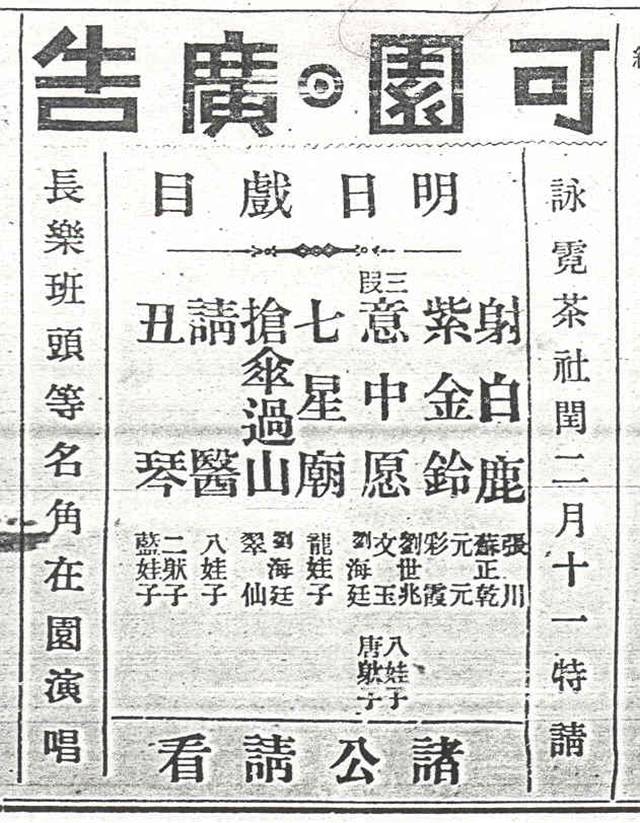

在这种趋势的影响下,茶馆和戏园也开始引入新风格和新时尚。1906年,成都的第一家新式大众剧院可园(前身是咏霓茶社)在会府北街开张。

开张之初,允许妇女进入,但男女座分开。然而妇女进入戏园,人们好奇围观,不时引起骚乱,随后女性即被禁止入内。

民国初期,一些新茶馆也试着引入了几种新的娱乐方式。例如,1912年开办的陶然亭茶馆,其“本亭特色”就有所谓“文明游戏”,包括“地球”和“盘球”。据称这些运动“仿自泰西,盛于京沪”,而且“足资消遣,有裨卫生”。这里所谓“地球”就是保龄球,“盘球”就是桌球。

这个新茶馆还提供电话,从而“信息速于置邮”;并准备了报纸,“世界之情形,了如指掌”。一直扮演开拓者角色的悦来茶馆,第一个在20年代引入了话剧。新的娱乐设施常常能吸引更多的顾客,所以这些茶馆得到的利润也就更为丰厚。社会改良之风无疑有助于这些茶馆的趋新,但毫无疑问推动这些创新的根本动力是追逐利润。

流行的休闲娱乐方式吸取了西方的新元素。这个内陆城市有机会接受到非中国式的娱乐方式。这种文化观念的转变反映出了物质生活方面出现的新因素以及整个社会的演化。

这些对新文化生活的描述虽然不尽完备,但却清楚地表明了这个年代所发生的种种变化。人们的消费方式无论是内容上还是形式上,都发生了很大的转变——从地方戏剧的改革到新剧场、新茶馆、电影、热气球、飞行表演、乐队、舞厅及交响乐队等等。所有这些新的娱乐方式,都成为改良者试图改变民众思想和行为方式的一种工具。

【作者简介】

王笛 | 腾讯·大家专栏作者,澳门大学历史系特聘教授。