文 |王笛

著名政治学和人类学家、耶鲁大学教授J.斯格特(James Scott)出版过一本重要的著作,题为《弱者的武器》(Weapons of the Weak),这是根据他在东南亚农村的田野调查基础上写成的,他认为,散布流言蜚语、欺骗、报复等行为,都是那些弱者利用“弱者的武器”所进行的弱者的反抗,这种反抗的模式,也称之为“日常的反抗”(daily resistance),在古今中外、昨天和今天的生活中到处能够找到无数实例。

▲ 耶鲁大学教授J.斯格特与《弱者的武器》中英文版

任何城市都包含了反映阶级隔离的“社会地理”。如在成都,大多数穷人居住在城西,妓女集中在五担山和柿子园,民间艺人生活在城东。在少城,“街道宽畅、没有铺砌、泥泞;居民们——特别是那些妇女—看上去状态不好,穿的也很不像样”。阶级和族群的划分几乎随处可见,在轿夫和他们的乘客之间,体面的顾客和舔盘子的乞丐之间,苦力和雇主之间,住在街边的“街娃(儿)”和四合院居民之间,都形成了鲜明的对照。

富人和穷人在生活上的差距,清楚地表现在地方文人的作品里,因为人们被划归为不同的世界,因此人们禁不住地要问:

南文北武各争奇,

东富西贫事可疑。

一座城中同住下,

然何分别竟如斯?

幸运很难光顾穷人,即使是春节也不能带给他们快乐。节日来临,穷人们却担心裹腹的食物外加逼债人的上门:“商量入市营柴米,门外先来索债人”,真可谓是雪上加霜。在节日期间,他们日子非常难过:

愁听长街击磬声,

惊心岁短倍伤情。

可怜案上无杯酒,

也向神天祝太平。

在这些记录里,我们可以感觉到一些地方文人对社会不公的批评和对穷人的同情。

街头可能是透视穷人生活的最佳地点。不幸的人们喜欢公开讲诉他们的悲惨故事——丢失了钱,穷人遭恶人欺侮,家人生病等等——以获取路人的同情和帮助。

▲ “穷街陋巷”。传教士摄于晚清成都穷人生活的一个小胡同。胡同的中心铺了石板,以供推“公鸡车”使用。

正如一位在成都的西方观察者指出的:“研究大城市的生活,没有一个地方比省府更为合适的了,因为在那里你通常可以得到一切你想得到的东西——富有阶层的奢华和荣耀和穷苦阶层的沦落和贫困”。

▲ 成都东大街

西方人的记录客观地表达了成都各阶级的差别,这种差别常常在街头上暴露无余。在街头,人们经常能看见躺在地上生病或垂死的苦力。不止一次,有穷人在茶馆歇气时死在那里,苦力由于饥饿在街头失去知觉,但是其他人却认为那人仅仅是在休息。

传教士J·维尔(J.Vale)指出,那些小贩和农民常常用来吸引路人注意的“最奇特、最便宜的办法”,就是“用稻草或竹子缠出来的小圈” ,这个小圈的意思是这件东西待售。他看到一个穷苦力“在一个棒子上缠着稻草圈沿街行走,这说明这个棒子就是他唯一所有,他已经穷得不能再穷了,离乞丐只有一步之遥”。

有些不幸的人,除了卖掉自己已经无任何东西可卖,饥荒时节,维尔看到一个男人“辫子上插着稻草,沿街游走”,这表明他是在“出售自己”,维尔认为这是“一种非常凄惨的景象”。

在民初的军阀混战时期,很多来自灾区的难民聚集在西城门外,每有米贩经过,有的以帮忙推车上坡为名、有的则明目张胆地划破米袋盗窃大米。

20年代初,流浪汉发现各自难以谋生,于是组织成团,往往几十个人一伙,到处觅食。一次,十几个穷女人突然抢了会府南街一个煎饼店的煎饼,一边跑一边狼吞虎咽。在餐馆,饥饿的穷人站在顾客身后,顾客一吃完,他们马上就“风卷残云”地吃掉他们留下的残羹,即便饭店伙计拼命驱赶,他们也置之不理。可以说这个时候的成都,是一个穷人的城市,饥饿的城市,大众在不满和愤怒中生存。

穷人在公共场所经常受到有钱有势者的欺侮。地方文人刘师亮在他的《哀黄包车夫歌》里,以深重的笔调叙述了这样一个故事:

黄包车,

快些走,

先生今天会朋友。

先到新化街前去出席,

后到望江楼上吃花酒,

转来顺过九眼桥,

毛家公馆推牌九。

问问路,

二十里,

铜元一吊就足矣。

争多论少意何为?

你把先生瞧不起。

先生不是普通人,

立刻就要医治你!

车夫争钱太无耻,

骂声车夫你该死!

不去当兵来拉车,

给你几个嘴巴子。

打得车夫无言答,

垂头丧气面如死。

不见军警干涉坐车人,

只见车夫两泪汪汪流不止。

流不止,

何所使?

呜呼呜呼吾同胞,

“革命区域”有如此!

刘师亮的故事生动地描述了人力车夫谋生是多么艰难,也揭示了富人对穷人的欺凌,同时亦透露出对阶级压迫的尖锐批评、对强者的谴责以及对弱者的同情。

我们看到,军阀所标榜的“革命区域”,实际上是一个无法无天的世界。这个时期由于地方军事力量的崛起,显然不能控制地方恶势力。

民众不能从法律上获得足够的保护,但是他们将一些日常的抵抗方法作为“弱者的武器”。

在成都,轿夫是街上最易见到的群体。轿子是当时的主要公共交通工具,抬轿是一种最常见的传统职业。1916年,成都约有四百九十多家轿行,如果只按每家十乘轿子算,总数也接近五千,可见从业人数之多。

▲ 美国《生活》杂志记者1941年所摄成都郊区龙泉驿的轿夫

轿子有各种类型,如“街轿”,即两人抬之轿;“三班”,即三人抬之官轿,有“平顶冠”、“纱帽头”、“一匹瓦”、“鸭蓬轿”等名目。

三人轿的杆要调整到适当的位置以均匀分配重量。一般走了二百多步之后,轿子的重心从一个人调整到另一个人,这样抬轿者可以轮流休息。如果跋涉时间长,或是乘客太重,就需要四人轿。

毫无疑问,抬轿子是一件非常辛苦之事,但是轿夫们仍然可以通过炫耀他们的技能来获取快乐。他们抬轿的风格分成“平杆”和“拱杆”。后者又有“峨嵋俏”和“鹰爪子”之分,要把乘客抬得象屋檐一样高,很是威风,但也有危险。

有些顾客喜欢坐在“拱杆”轿上炫耀自己。当轿夫抬着轿子在街上呼啸而过时,他们十分得意。但轿夫用拱式抬着乘客在街上快速行走,不仅经常撞倒和撞伤行人,而且有时自己跌倒。

轿子的样式和轿夫的抬轿方式给外来客留下了深刻印象。一位传教士写道,这个城市“到处是在任和退休的官员,他们坐在轿子里,飞快地在街头穿梭。轿子非常特别,因为长杆被弄弯,轿子的主体搭在弯杆顶部。抬轿时,这样的轿子被高高举起,越过人群的头顶”。

▲ 晚清传教士所摄成都平原的轿子和轿夫们

轿夫抬轿时,后面一人无法看路,遇有情况,全靠前面的人以行话提醒,这形成了他们独特的语言,一般是有节奏的押韵短句,充满着幽默。这不仅可以帮助维持协调,而且可减轻疲劳。例如:

当孩子挡了路,领头的轿夫可能大喊,“地下哇哇叫”,后面的轿夫就会回答,“请他妈来抱”。

如果遇妇女,则说“左边一枝花”,答曰,“赶快让开她”。

有泥水洼时说:“稀泥烂窑”,回答,“踩稳莫跳”;或者“天上明晃晃”,答,“地下水凼凼”。

当转弯时叫:“狮子拐”,答:“两边甩”。

当道路危险时:“斜石一片坡”,回应到,“踩稳才不梭”。

如果地上有畜粪,“天上鹞子飞”,答曰,“地上牛屎一大堆”。

真实幽默风趣,成为街头文化和下层民众活动独特而生动的表现。

富家一般有自己的轿子,“大班”即是富人家长期雇佣的轿夫。虽然他们的情况比在街上招揽生意的轿夫要好,但是他们仍受到蔑视。

例如在改良人物傅崇矩所编的《成都通览》里,大班被描述成粗鲁轻率,冒犯行人,故意晃动轿子使乘客不舒服,从街边货摊上偷拿东西,甚至在雇主的地盘上打架,给主人“丢脸”。

▲ 《成都通览》,1909-10年成都印行与新版

▲ 《成都通览》,1909-10年成都印行与新版

傅崇矩似乎对此深有体会:“主人之所以雇轿夫者,为有事也。此等人每每好逸怨动,或每天抬过两三次,如再命驾,伊等必怨声载道,任你如何着急,伊偏要煮饭,或主人候他吃饭出恭,或大声发怒,或言活路多了,种种讨厌,难以笔述”。

轿夫用他们的行为方式表达了对生活和工作条件的不满,间接地抗议他们受到的压迫。

有些当地报纸记载了轿夫们的痛苦和他们所忍受的社会歧视。虽然轿夫们可以在街头通过自己的行为表现出他们的能力,但实际上他们经常被骚扰、侮辱,甚至成为受攻击的目标。

尤其是街头流氓,经常找轿夫的麻烦。一次两个轿夫正抬着一个妇女,两个恶棍突然推了一下轿夫的肩膀,想把轿子推翻,这引起了一场严重的打斗。

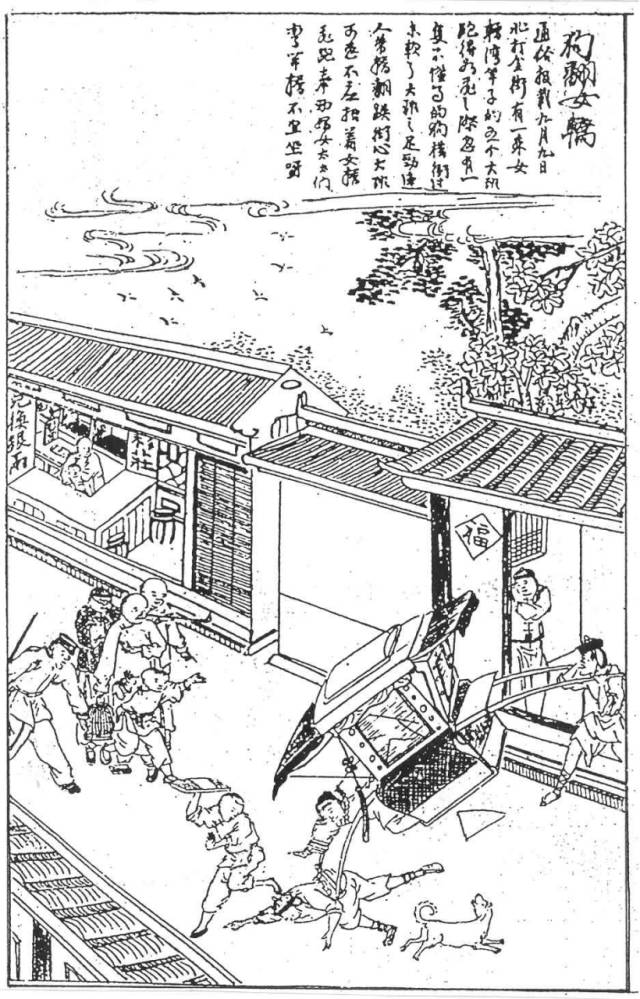

有时即使是街头的一条狗也会引起意想不到的后果。1922年在《通俗画报》里,有一幅题为《狗翻女轿》的漫画,描绘了一条狗穿过狭窄的街道,撞倒了轿夫和一名妇女,看得旁观者目瞪口呆。

1922年《国民公报》的一篇名为《两轿夫被鬼揶揄》的报道,讲诉了一件更为离奇的故事:

二更时,有两轿夫抬着空藤轿经过少城桂花街,突见迎面一人头戴草帽脚蹑草鞋而来。轿夫问曰:先生坐轿否?答云坐到皇城边,即掀帘进轿中坐。轿夫忻然抬起,走经靖国路,转八寺巷,至板桥子。两轿夫不知如何竟抬下御河,泥水淹过半身。而行幸遇数人持火把过河边上,闻河下踢踏喘息声,踩左,踩右声,以火照之,呼登岸,两轿夫始恍然如梦醒来。众询其来历,轿夫述如前情。揭帘视之,轿中并无人焉。众骇谓曰,殆遇鬼耶?轿夫惊惧踉跄而去。

这件轶事最有趣的部分是严肃的《国民公报》的评论,“此鬼亦太恶作剧,竟揶揄及于轿夫”。

我们很难判断到底发生了什么,但无非有两种可能。一是故事是真实的,某人以如此的绝技来捉弄轿夫;另一种可能就是它从未发生,而是那些想要把下层民众作为取笑的对象而捏造的故事。

在成都,街坊流传的许多故事都是以农民、妇女和未受教育者的愚笨为中心的。这个故事或许就是这种故事中的一个。当然,这个故事也可能有所本,但在传播过程中漏掉了一些或添加了一些细节,从而是事情本身变得扑朔迷离,难以理解,难窥真相。

轿夫和乘客之间的社会阶级区别非常明显。在精英们看来,轿夫不仅体现了贫穷,而且代表道德低下。他们对轿夫的各个方面——从外表到行为——都有抱怨。

精英们批评轿夫,“衣多不洁,往往将座垫污秽,臭虫虱虮,无所不有”。特别是在夏天,有一股难闻的味道,“汗气满垫,疮痂飞扑”。

有些报纸刊登的故事标题就带有明显的敌意,如《可恨的轿夫》和《可恶的轿夫》等。他们报道说,轿夫不遵守交通规则,漫天要价,特别是对那些新来的外地人和乡下人,轿夫经常“欺侮”和“辱骂”他们。

由于轿子价格争端越来越频繁,警察对成都街道里程的轿价进行规范,订立了“官价”,还发行了“价格表”。据说人们欢迎这一政策,改良者声称它能减少很多矛盾。

实际上,轿夫经常遇到雇主拒绝支付讲好的轿钱,因而引起争端。有些轿夫提出行业是否实行一个要求预付轿钱的新规矩,但另一些人又担心这会使他们失去潜在的乘客。

为了避免不必要的竞争,每个轿行都建立了自己的生意圈,在自己的势力范围内,阻止所谓的“乱抬”行为。但是轿行的区域很模糊,争端也就在所难免。

显然,轿夫不仅要处理好与雇主、乘客的关系,还要对付其他的同行竞争者。精英所描绘的他们种种“不端”行为恰恰反映出他们努力生存的艰难环境。

在任何时代的任何社会里,总是存在社会的种种不平等,总是有权的欺辱没有权的,有钱的欺辱没有钱的。在法制的社会,弱者可以用法律的武器保护自己。在非法制的社会,对于无权和无钱的人,要么选择逆来顺受,要么拿起斯格特所说的“弱者的武器”,进行力所能及的抗争。在晚清和民国时期的成都,我们可以找到无数这样的事例。

【注】本文原标题为《城市底层穷人与“弱者的反抗”》

【作者简介】

王笛 | 腾讯·大家专栏作者,澳门大学历史系特聘教授。