文 | 刘柠

所谓“书比人长寿”,是费正清给友人、前良友图书公司的编辑赵家璧信中的一句话,后被赵先生拿来用作了他一本书的书名。

早在1946年,为促进中美两国的文化交流,增进两国人民的相互了解,时任美国驻华使馆新闻处的费正清博士建议中国出版一套《美国文学丛书》。此建议立即得到中国进步文化界的响应,并由郑振铎、夏衍、钱钟书、冯亦代、王辛迪等组成编委会,分别约请焦菊隐、罗稷南、洪深、毕树棠等十余人执笔迻译。翌年,郑振铎把《美国文学丛书》的全部译稿(共计十八种、二十卷)交给了赵家璧。彼时,赵已从重庆回到上海,主持晨光出版公司,遂编入《晨光世界文学丛书》,至1949年上海解放前夕,全部出齐。如此大规模地系统译介外国文学,在当时是空前之举。

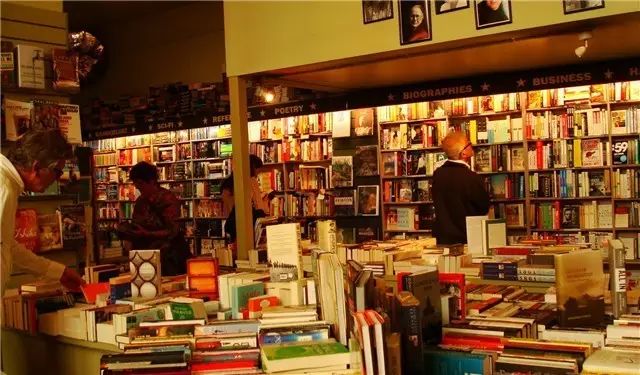

▲ 左:《书比人长寿》,赵家璧著,香港三联,1988年1月初版;右:《书海扬舲录》,沈津著,广西师大出版社,2016年11月初版

1980年代,经过整整两代人的隔绝,中国对西方求知若渴,青黄不接。这套丛书中的若干种,又经过修订,重新再版。而此时,很多译者,包括主编郑振铎都已不在人世了。费正清读了赵家璧在《读书》杂志上的回忆文章,致信赵,感慨道:“我深信刊印书籍的价值,比起人来,更为长寿。”

不久,赵家璧先生自己也因一件“遭遇”,而发出了同样的慨叹。1930年代,赵家璧曾主编过一套著名丛书《中国新文学大系》,由良友出版公司出版。作为中国新文学运动第一个十年的总结,由鲁迅、茅盾等人编选,蔡元培作总序,煌煌十卷本,蔚为大观。抗战结束后,赵家璧收到日本汉学家仓石武四郎先生的一封信,云“拟翻译并出版十卷本《大系》,因篇幅太大,将分册译成日文,不加任何更动”,“征求我的同意”。赵家璧先生并不了解日本出版界和汉学界的情况,因仓石武四郎自我介绍是谢冰心的朋友,便“复信同意了”。1946年底,赵收到了一册由“大日本雄辩会讲谈社”(讲谈社前身)寄来的茅盾编选的《小说一集之上》(即全二十五卷中之第一卷——笔者注)的样书,书中夹着《大系》的出版广告,“此后,就如石沉大海,再也没有下文”。

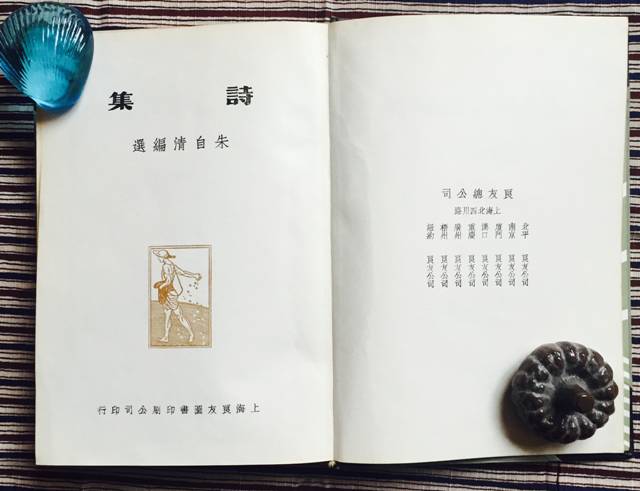

▲ 《中国文学大系·诗集》,1982年影印良友原版

▲ 日文版《中国新文学大系》第一卷(小说一集之上),大日本雄辩会讲谈社,仓石武四郎监译,昭和21年12月初版

1954年,日本作家代表团访华,上海作协举行座谈会,赵家璧被夏衍点名参加,“说是有位日本作家指名要见我”。到了那儿,“才知道正是神交已久的《大系》日译者仓石武四郎”:

当我问起他关于《大系》日译本的情况时,他非常抱歉地告诉我,他的翻译计划仅出一卷就停了,因此没有再寄书给我。我猜想肯定是销路呆滞影响了出版,他摇摇头,但又支吾其辞,似有难言之隐。初次相见,我也未便继续追问。当时,我已调在上海人民美术出版社工作,与文学已无多少缘分了。

1980年代,“拨乱反正”,“知识分子的春天到来”,赵家璧为撰写1930年代文学编辑回忆,想了解《大系》日译本中止出版的原因。为此,致信三十年代的友人、东京内山书店的老板内山嘉吉,了解情况。但内山自己也不清楚,只回信告知:“可能因出版社的方针有了变化,终于使继续出版一事也不可能了。”直到1984年9月,赵家璧有机会访日,造访讲谈社时,问及情况,出版社的现任领导对近四十年前的陈年旧事已不甚了了,只知道是被GHQ(即美国占领军总司令部)叫停的。后查阅社史,才知道:讲谈社在内部讨论是否应该继《大系》第一卷后,继续出版事宜时,“恰巧赶上美国占领军司令部对共产党开始弹压。而收在《大系》里的多少是新文学,代表中国的新倾向。因此,美国占领军总司令部说什么也不批准。终于……不了了之”。

这套丛书的日文版,从战时即开始运作,到战后才出版第一卷。其间,日本发生了巨大的历史性变化,其凝视中国的“焦距”,也相应发生位移。而此丛书,原本是日本了解中国的绝好窗口,可不承想,竟成了“Red Purge”(战后,美占领军主导的“扫红”运动)和“冷战”的牺牲。对《大系》翻译出版的主导者、日本汉学界承前启后的灵魂人物仓石武四郎来说,丛书出版还有另一重意义——那就是战后日本汉学界重新集结、出发和切入新中国研究的契机。正因此,当第一卷付梓时,仓石对译者之一、弟子玉贯公宽的英年早逝,深感痛心。他在此书前言《监修者的话》的“补记”中写道:

……特别是曾为本书始终努力的玉贯公宽君,未能亲见印刷成书,以致于我不得不补叙这一凄惨的事实,诚非始料所及。我方才沉浸在年轻学者锻炼成长的喜悦中,不料竟需将此《大系》之第一册供奉于其中一人之灵前,这是何等惨痛之事实!我真想掷笔恸哭,以至仅仅为补写此数行之工作,竟费去了一个月的时间,不,几乎无法完卷。但不能听其如此,这世上还有许多年青人将跨过尊贵的同志的遗体勇猛奋进,因此将此书赶快出版。

而仓石的拳拳之心和苦心孤诣,终于化作泡影。当赵家璧访问讲谈社时,只见到一本早已绝版的“孤本”样书,而“始作俑者”仓石武四郎,已于1975年作古了。

去年,一个偶然的机会,我从东京的古书店入手了一册《大系》(第一卷)。七十余年前的“古本”,从纸张上能看出是战后初期的出版物,但装帧、题签和卷首绘均出自名画家川端龙子之手,透着一种民艺风的朴拙味道。读仓石的引言和补记,颇能感到这位汉学家对中国文学,特别是“五四”运动以降新文学精深的理解和热忱。短短1700字左右的篇幅,高度凝练地概括了中国文学的传统和近代以来,建基于对西方小说译介之上的新文学的历史。

鉴于第一卷是对文学研究会派的检阅,还介绍了作为“人生派”文学的重要团体“文学研究会”及其机关刊物《小说月报》,特别是对新文学中的“闺秀作家”现象,做了一番评述。两位“闺秀作家”——冰心和庐隐排在目次的最前面,其中,冰心还是仓石的友人。仓石回忆翻译《大系》的时日,市川安司、玉贯公宽等五位译者,加上杨耀宗、杨寿聃等四位中国留学生,每日关在东京帝国大学文学部支那哲文学研究室里,切磋琢磨,直到晚十点正门关闭,连暑假都搭了进去,“逐字逐句,热心讨论,个中甘苦,说只有当事者才解其三味亦不为过”。

《中国新文学大系》,作为对“新文学运动”第一个十年(1917~1927)的总结,赵家璧主编(鲁迅、茅盾、朱自清、洪深等分别担纲有关分卷的编选),1935~1936年,由良友公司出版(笔者从未考证过,但我怀疑出版大系的做法,连同“大系”这个词本身也舶来自日文),曾发生过广泛的影响。民国原版早已绝版,只被国内有数的几家图书馆作为善本收藏。1982年,国内曾根据良友原版影印过20000套,聊解思想解放运动时期国人的文化饥渴。2003年,又增印3000套。1980年代初,我曾从中原地区一个县城的新华书店里,买过一册由朱自清编选的《诗集》,爱读多年。正是从那本书中,我最初见识了周作人、姚蓬子和邵洵美等一干因种种原因,只闻其名、不见其文的作家的新诗。

《大系》日文版,应该是这套曾光耀中国现代文学史和出版文化史的丛书唯一的外文版。遗憾的是,因意识形态的原因而夭折。1975年,仓石武四郎去世。对此,赵家璧感慨万千,访日期间及其后,曾千方百计地推动《大系》剩余诸卷的出版。可毕竟时代不同了,事随境迁,在高度市场化的日本,重启一套逾二十卷的出版“烂尾”工程谈何容易!

其实,文人爱讲“书比人长寿”,何独费正清者乎?这话听上去多少有些陈词滥调,有些矫情,像是读书人的呓语,但确确实实是一句大实话。新近发现的最古老《圣经》版本——西奈山抄本(Codex Sinaiticus),是用古希腊文手抄在羊皮纸上的卷子,距今约1600年。一百多年前发现的敦煌藏经洞,藏有公元4至11世纪佛教经卷和社会文书数万卷。中国有漫长的藏书史,除了服务于朝廷的官府藏书外,还有民间的私家藏书。至乾嘉时期,江南已遍布藏书楼,规模了得。其中,宁波的天一阁,素有“天下第一楼”之称,乃至被乾隆钦定为样板书楼,并下旨四库七阁务须仿照之。千年易逝,冢木已拱。昔日的王公贵族、高官显宦、英雄美姬今何在?而虽然饱经兵燹人祸书厄,可敦煌犹在,天一阁犹在,《四库全书》犹在——这难道还不足以说明“书比人长寿”么?

▲ 日文版《中国新文学大系》

说起来,书籍真是一种奇妙的媒介(或曰工具)。虽说归根结底书也是人的造物,但与那些纯粹物化形态的造物不同的是,它具有物理与超物理的双重属性。前者简单:它是由纸张、油墨、布料等物质材料制成的,具有一定重量、一定开本和体积的纸制品;后者却很难定义,因为它既不同于钟表、家俬等物品,也不同于艺术品,是一种知识的载体,其价值也人言言殊,甚至因人而异——即使同一种书,经不同的使用者、收藏者之手,价格却可以有霄壤之别。

近读著名版本学家沈津先生的著作《书海扬聆录》了解到,国际汉学研究重镇——哈佛燕京图书馆拥有120万册馆藏,且无复本。哈佛燕京购书,每种书只收一本,但所有书都是精装。收到平装本的话,会拿到外面去重新装帧,以便于保存。不管厚薄,收购价格一律是80美金一册,“包括油印本、征求意见的本子,有些甚至是从废品回收站等处觅得的。所以供书的那些书商,都富了”。而如果有幸进入《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏中文善本书志》(广西师范大学出版社,十六开,六卷本,2011年4月初版)中的话,那不用说,作为印刷品的书籍,已然成为文物。

最近,我从房地产交易中学到一个新词:土地流转。但我对这个词的兴趣,其实仅限于后半,即“流转”。一本书,从书店,到一个人的手中。在陪伴那个人或长或短的一程之后,又到了另一个人手里。如此循环往复,悠然跨越一个人的生理寿限,不在话下——“流转”云云,真是一个太形象的表述。然而,看似从A到B、B到C、C到D的流转,像一种偶然的传递,其实冥冥中也有着某种“规定性”。作家井上厦把这种规定性称为“命运”:

在书店,冷不丁的,一本书进入了视线,手伸了过去。这种时候,总会让我觉得有种不可思议的力在驱动。究竟是我身体中的某种东西,让我的手拿到了那本书呢,还是书在对我说“请你读”呢?就这种邂逅而言,书之于人,确实带有“命运”的性格。

井上厦,是著名的剧作家,曾出任日本笔会会长,也是大藏书家,他的书房兼工作室的地板,曾经因书而塌陷、倾斜。但他长期以来,并不清楚自己有多少册藏书,一直以为有3万册左右。后因妻子出轨,经历了一场离婚,井上“净身”出户,只带走了全部藏书。可直到搬家时才知道,原来竟有13万册!井上习惯把重要的书,钤上藏书印,并随手在扉页上记录入手的时间。早年因藏书空间所限,曾“含泪”出手过一套岩波书店初版的《漱石全集》。因了他个人的藏书积习,多年后,一位日本留美学生来信,告知他所藏的《漱石全集》被收藏在以语言学研究而著称的爱荷华大学图书馆。

这个消息让他觉得非常奇妙,有种莫名的感动:那是战后初期,国际旅行尚不自由的时期,“书先于我去了美国,藏书竟然比藏书者更富于行动力”。不过,井上更多的藏书毕竟没有“越境”,而是捐给了作家故乡山形县川西町,以作家生前书斋的名头,建了一座“迟笔堂文库”图书馆。以这种形式,继续着与无数读者之间的流转。

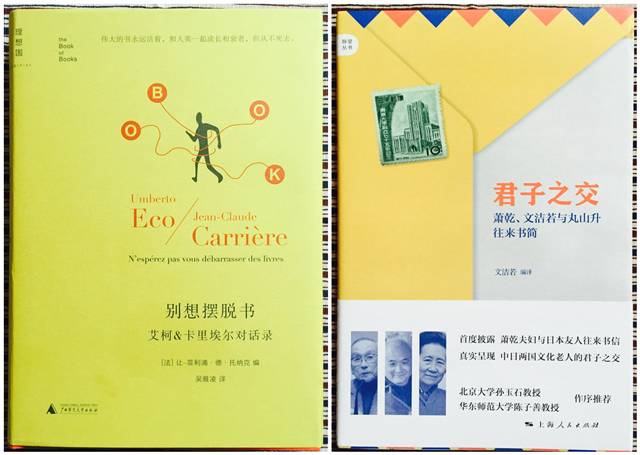

意大利作家安贝托·艾柯生前拥有5万册藏书,其中珍本约1200册。艾柯是在世时便得享世界声誉的大作家,其作品被译成各种文字出版。作家生前,曾突发奇想,把《玫瑰之名》的外国译本,寄往监狱,“我当时想,在意大利监狱里,德国人、法国人和美国人不如阿尔巴尼亚人和克罗地亚人多。因此,我就寄后两种语言的译本”。

作为对书有深度恋物情结的藏书家,艾柯生前似乎就想好了身后藏书的流转方式:

我可以想象,我太太和女儿将卖掉我的全部或部分藏书,用来付清遗产税等等。这个想法并不悲哀,恰恰相反:旧书重返市场,彼此分散,到别的地方,给别的人带来喜悦,激发别的收藏热情。

他甚至想象过自己的藏书被中国人买走的情形:

我曾收到一期在美国出版的《符号学》杂志,那一期是中国符号学专题。杂志引用我作品的次数甚至超过了一般专著。也许,有那么一天,我的藏书将引起中国研究者的特别兴趣,也许他们将会比别的人更有志了解西方的种种荒唐。

▲ 左:《别想摆脱书:艾柯&卡里埃尔对话录》,(法)让-菲利浦·德·托纳克编,吴雅凌译,广西师大出版社,2013年11月初版;《君子之交:萧乾、文洁若与丸山升往来书简》,文洁若编译,上海人民出版社,2015年6月初版

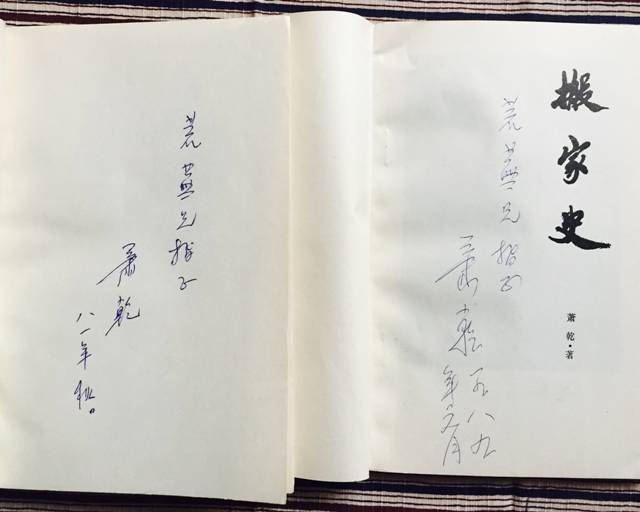

因中国的公共图书馆事业尚比较低端,按说文人藏书的流转渠道应该更分散,更多元,可实际上,恰恰是比较单一,基本上仍不脱“文人—书商—文人”型的流通模式。一个作家去世后,其藏书如果不能被后人继承的话,那么十有八九,是去中国书店(近十数年则是潘家园)。然后,再从旧书店(潘家园)分流到一群文人的手中,成为别人的收藏。我记得,1995年,作家荒芜去世后,其生前藏书充斥于北京多家中国书店的店头。我自己也从当时的新街口中国书店入手了两册,均为萧乾签赠给作家的签名本:《一本褪色的相册》(百花文艺出版社,1981年4月初版)和《搬家史》(湖南人民出版社,1988年10月2刷)。

▲ 萧乾赠荒芜签名本两种

笔者最近一次亲历私家藏书的流转,是在几个月前。2006年,日本汉学前辈,鲁迅研究家、前东京大学文学部教授丸山升先生去世后,其藏书流落坊间。去年,我从一位丸山先生弟子出身,在北海道札幌经营旧书店的友人处,入手了丸山藏书七十余种。大部分是大陆和港台出版的中文图书,小部分是日文书。其中很多是大陆和日本、美国学者赠与丸山先生的签名本,还有一些是丸山先生收藏的大陆和香港于“文革”前出版的中文书籍,多为珍本。

除了大陆学者、作家和学术机构赠呈的签名本之外,绝大部分书籍均钤有丸山先生的藏书印或名章,有些书上则留有丸山先生用蓝、红色钢笔的批注,甚至夹着便签,有的书中,还夹着作者致丸山先生的信笺。如北大中文系几代教授,从王瑶、严家炎,到钱理群、陈平原,几代鲁研家(包括周作人研究家)如倪墨炎、张铁荣、王得后、张菊香、王锡荣、刘扬烈等人的签名本,如日本作家鹿地亘、学者伊藤虎丸和美国学者葛浩文(Howard Goldblatt)等日美学人的签名本及亲笔信等。

▲ 王瑶赠丸山升签名本

▲ 美国学者葛浩文赠丸山升签名本及亲笔信

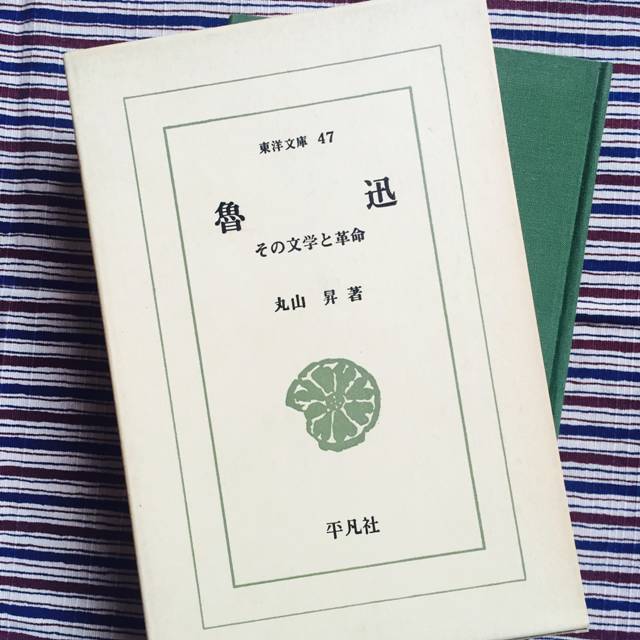

▲ 丸山升著作之一《鲁迅》,平凡社,昭和40年7月初版

于1967年发行,日本大安株式会社影印民国三十七年开明书店版的《闻一多全集》(函套精装四卷本),据说是丸山先生生前爱读不已的一套书,函套已呈浅咖啡色,透着岁月的痕迹。每卷的上书口,夹着很多小贴纸。在第一卷的目录处,用红笔小字,细密地标注了相关文章的原发出处,如《龙凤》一文的旁边,注有“四四,七,二,《中央日报星期增刊》”的字样,《论文艺的民主问题》旁边,则注有“四七,三,二四,《文汇报》”,《庄子内篇校释》一文旁边,注有“四三,九,一,《学术季刊》”,并在很多篇目上,用铅笔打了勾,显然是着重强调的意味。

丸山升先生是日本战后一代汉学大家,桃李满天下。我自己就有不少友人,是丸山先生的弟子。其中一位知道我最近生病,还用丸山先生的名言来勉励我:“对疾病,要不服输、不硬顶、不焦虑、不断念、不张皇。”早在1980年代,我就听过不少关于他的趣事。据说,在东大文学部,一向有所谓“东方红,丸山升”的说法。一方面,因为丸山是日共党员,且在党内隶属于宫本(显治)派(但对中国“文革”则始终持批判立场);另一方面,也透出丸山在汉学研究领域当仁不让的权威性。作为中国近现代文学专家、鲁研家,丸山先生与中国学界文化界有很多交往,其交集之浓密、交流之深入,简直令人吃惊。仅笔者记忆所及,严家炎、孙玉石、金开诚、萧乾、文洁若、钱理群、陈平原、陈子善、孙郁等学者都曾写过与丸山先生交游的文字。

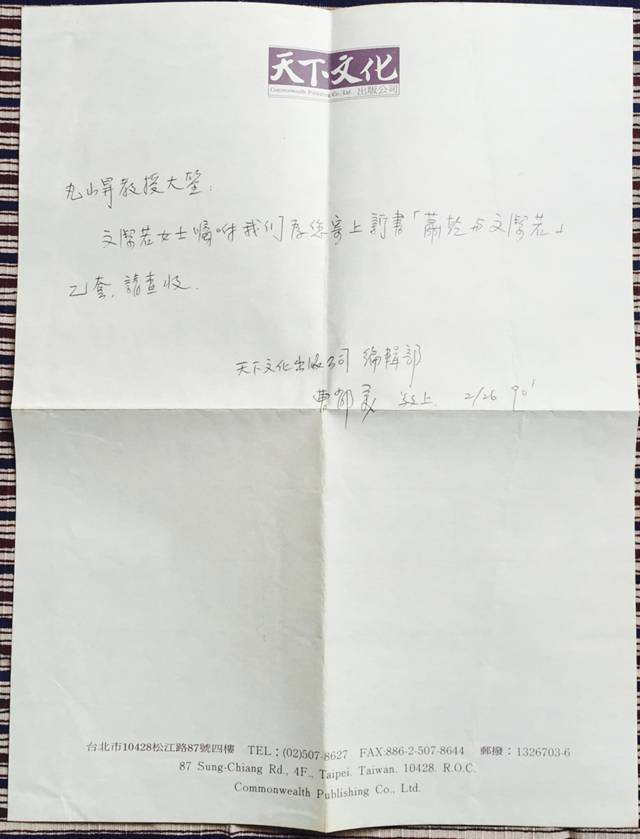

2015年,文洁若先生还编了一本与丸山先生的通信集——《君子之交——萧乾、文洁若与丸山升往来书简》,在大陆出版(上海人民出版社,2015年6月初版)。萧文伉俪与丸山先生私交甚笃,在笔者此番入手的丸山藏书中,就有若干种萧乾研究资料(评传、书评研究等)。还有一套台版《萧乾与文洁若》(函套两卷本,天下文化,1990年元月初版),上卷中夹着一通短笺,写在“天下文化”抬头的稿纸上:

丸山升教授大鉴:

文洁若女士嘱咐我们为您寄上新书《萧乾与文洁若》乙套,请查收。

天下文化出版公司 编辑部

曹郁美 敬上 2/26-90’

▲ 天下文化编辑致丸山升书简

▲ 台版《萧乾与文洁若》

检索电子邮件发现,我其实在丸山先生去世的翌日,便得到了噩耗。2006年11月27日,丸山先生的女弟子,一位以中国知识分子问题研究而名世的学者友人来信:

昨夜,恩师丸山升先生离世了。近一个月来,先生一直在住院,后辈每天用电邮通报先生的病情。据说是长达30年的人工透析而带来的弊害所导致的肺炎,享年75岁。我之所以能坚守中国知识人的研究至今,可以说端赖丸山先生的影响。我在这世上赶路,先生经常示我以路标,教我懂得学术研究之艰辛。我爱探索那些被中国政治所折腾的人的内心世界,而养成我的这种探求心者,亦是丸山先生。

恩师留下的遗产,我们要像传递接力棒一样,发扬下去。我觉得,我们只能写作,持续不辍地写下去,且不管别的。

尽管现在究竟该如何面对这份深痛,我尚不知,但生命中重大的别离,却还是如此残酷地到来了。

十余年后的今天,犹记得连夜回复邮件,接着又在MSN上安慰友人,共同追缅先生学术生涯和事功的情形。我虽非丸山升先生的门徒,无缘亲炙教诲,先生生前甚至缘悭一面,但在他身后,却得以捧读其筚路蓝缕的学术庋藏,也未尝不是出于某种机缘。

人生几何,譬如朝露。而学术文化之栉风沐雨,薪火相传,其实多亏了机缘背后生生不息的流转——借一个用烂了的表述,叫做“文化传承”。

【注】本文文中图片由作者提供。

【作者简介】

刘柠 | 腾讯·大家专栏作者,艺术评论者。