中国人第一反感的,不是暴力,而是背叛。

杀人放火固然可恶,但比杀人放火可恶十分的,是汉奸。

赵孟頫写字牛掰对吧,画画神品对吧,但是他身为宋朝宗室,归降元朝,就是汉奸。最好笑的是,把他从“元四家”中剔除的董其昌,其实是个鱼肉乡里的小人,60岁时看中了老乡陆绍芳的女儿绿英,硬把人抢来当小老婆,以致演出了“民抄董宦”的事件。但今人说赵孟頫,仍旧不可容忍,因为董其昌触犯的是小义,赵孟頫违背的却是大义。违背小义可以容忍,触犯大义就不容原谅。

我之前写了一篇周作人,你的海淘包裹被海关没收了!结果后台连续几天有人来辱骂,说我居然同情汉奸,又说“真不愧汉奸,所以才有此口腹之欲”。当了汉奸,连吃口饱饭都不能了。

所谓“饿死事小,失节事大”是也。

但对李陵,似乎是个例外。

杜甫的诗里说:“李陵苏武是吾师”,唐太宗说:“李陵以步卒五千绝漠,然卒降匈奴,其功尚得书竹帛。”,钱穆则说:“李陵之才气,及其全军之勇决,令千载下读史者想慕不已。”

当然,最可叹的是李陵的好基友司马迁,为了替他说请,变成了太监。

连一向“忠奸得辨”的戏曲舞台上,对待李陵,都网开一面。

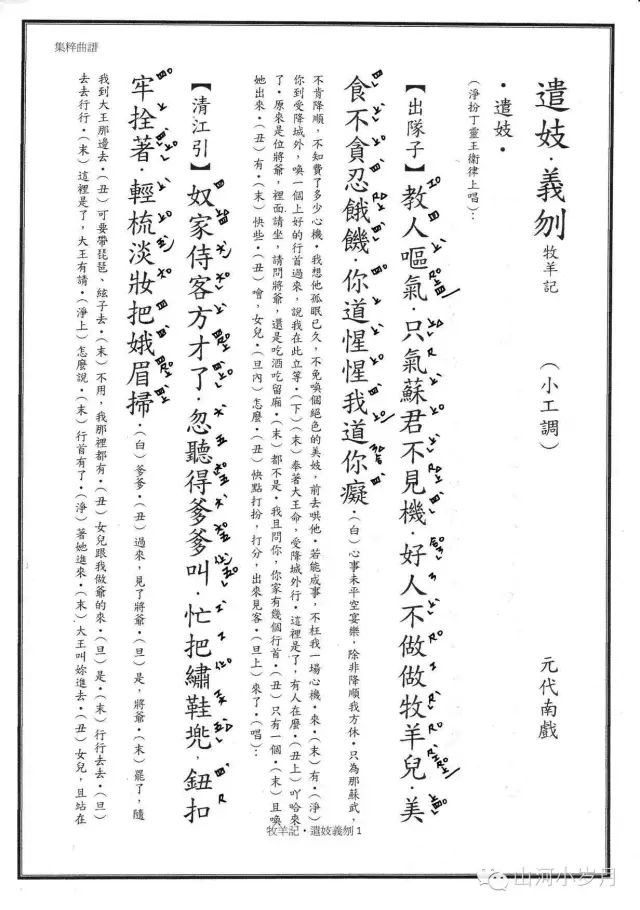

比如《牧羊记》。

△翁佳慧和袁国良的《望乡》

《牧羊记》的正面主角当然不是李陵,而是苏武。讲的是汉武帝时,苏武出使匈奴,被匈奴扣押,拒不投降,被放逐到北海牧羊。李陵前去搭救苏武,因为后无缘军,亦被捕。汉武帝杀了李陵全家,李陵投降,并受单于之命,前去劝降苏武,苏武拒绝。后来,汉皇见到大雁带回苏武的血书,派兵击败匈奴,苏武得以荣归。朱家溍先生曾经“自创”演出了一出《牧羊记·告雁》,把里面的曲子做了删减。吴小如先生曾经亲见,说唱念完全是余叔岩一派的劲头风格,演出后,吴先生对朱家老说:“您这出《告雁》大有余派神韵。”朱老特别受用,以“实获我心”四字答之。

设立李陵这个人物,显然是为了给苏武做鲜明对比。李陵投降匈奴,苏武坚贞不屈,中国人最喜欢用这种背面敷粉的写法,所以有郭靖,就有杨康;《舞台姐妹》里,有诸春花,也有邢月红。有趣的是,《牧羊记》的作者不肯作简单的脸谱化描述,在他的笔下,这个著名叛将有极其丰富的内心刻画。

尤其在“望乡”一折,我所流的热泪,多半倒为李陵。

这戏里,李陵是叛徒,苏武是义士,可两人终究是好友。于是李陵见苏武,口口声声呼唤的,还是“哥哥”。两人登上望乡台,南望故土,百感交集。我最喜欢里面一支“江儿水”,有南曲的细腻抒情,又顿挫有致,每每听来,都要落泪。这是一出唱功戏,俗称“摆戏”。当年俞振飞先生17岁首次登台,演的就是《望乡》。

这个端午节,我在国家大剧院听了岳美缇老师的高足翁佳慧扮演的李陵,看到《望乡》一折,身边几个老太太,都掏出了小手绢,默默抹泪。“闻说哥哥在,李陵常挂牵”,李陵虽然是叛徒,却显得比苏武更有人情味,旁边的老太太们窃窃私语:“这个李陵良心倒是不坏的。”

李陵能够荣膺中国历史上唯一被同情的叛徒,和司马迁以及《汉书》作者班固的态度有直接关系。司马迁是李陵的好友,为了李陵拼上了弟弟,而班固则在《汉书》中,说明了李陵真正投降的原因。原来,李陵被捕之后,并没有投降,汉武帝也派公孙敖去匈奴营救。谁知公孙敖怯懦,不敢深入,最终无功而还。为了推卸责任,他对汉武帝说:“捕得生口,言李陵教单于为兵以备汉军,故臣无所得。”汉武帝一怒之下,这才把李陵的母亲弟弟妻子儿女全部杀死,然而,后来汉朝出使匈奴的使者见到李陵,得知这是个误会,练兵的是李绪,并非李陵。

当他无家可归,祖国执行不义的时候,叛变也许是悲壮的正道。

家人被杀后,李陵便断了归汉之念。匈奴单于十分赏识他,把自己的女儿跖跋氏许配给李陵,还让他做了匈奴的右校王,“陵居外,有大事,乃入议。”所以,后来昭帝赦免李陵,允许他回国,他却以“丈夫不能再辱”拒绝了。从某种意义上来说,李陵和一般的叛徒,确实不同。

△俞振飞和学生们,你们找到岳老师和蔡老师了吗?

每个汉奸都有苦衷,每个英雄也并非没有污点。《牧羊记》里,苏武一直形影相吊,渴饮雪,餐食毡,实际上,他在北国曾经娶过“胡妇”,还生了个孩子;汉朝的原配妻子带着几个孩子改嫁了,也并没有替他守寡。

大约因为这个原因,我对马连良先生的京剧《苏武牧羊》是一直不大感冒的。尤其是苏武之前还信誓旦旦“俺苏武岂是美色哄得动的”,见了胡女,居然说:“且住!气恼之中,未看她相貌如何?……匈奴之地竟有这样美色,我好侥幸也,哈哈哈……”

那几句唱词,当真是有些猥琐了:

见此情不由人心花开放

真比那亡国母西施还强

老苏武此时节神魂飘荡

望小姐休嫌我两鬓苍苍

△马连良和张君秋的《苏武牧羊》

这样一比,还是昆曲《牧羊记》更加符合我们想象中的忠臣义士。北昆小剧场版的《牧羊记》,在尊重古本的基础上,做了大胆的删减。望乡台上,李陵与苏武同怀故土,“望乡我已肝肠断”,李陵羞愧满面。

我忽然意识到,人们能够原谅李陵,是因为在这折《望乡》里,我们在李陵身上,看到了每个人的故乡情结。叛了国,没了家,家乡对于李陵来说,是一道永远无法抹平的伤痕,可他始终无法割舍“望乡”的情结。

“望乡”的岂止是李陵,也许,还有我们。