文 | 祝勇

▍一

元祐八年(公元1093年),苏东坡在58岁上被罢礼部尚书,出知定州,临行前遣散家臣,把家中一位名叫高俅的小史(书僮)送给曾布,曾布未收,苏东坡又送给王诜。七年之后,公元1100年,王诜派高俅给自己的好友、时为端王的赵佶送篦刀,正巧赶上赵佶正在花园里蹴鞠,类似于今天的踢足球(这一点可以北京故宫藏《明宣宗行乐图》卷蹴鞠的场面中得到证明),不想那高俅原来球技很高,赵佶与他对踢,他毫不含糊,赵佶一喜之下,不仅收下了篦刀,连送篦刀的人也一起收下了,宋人王明清《挥尘后录》记载过此事。

▲ 明宣宗行乐图

几个月后,宋哲宗死,赵佶继位,史称宋徽宗,高俅由殿前都指挥使一路官拜太尉,从此贪功好名、恃宠营私,成了白话小说《水浒传》里的那个大反派。靠踢球当上国家领导人的,古今无二。很少有人知道,最初扶高俅上战马的人,正是苏东坡和他的挚友王诜。所谓播下龙种,收获跳蚤,历史上恐难找出比这更经典的例证了吧,不过这些都是后话了。还有一个严重后果,就是自从高俅退役,中国足球九百多年没缓过来。

第二年,绍圣元年(公元1094年),高太后去世的那一年,14岁的宋哲宗真正执掌朝政的那一年,这位青春叛逆的少年天子突然感到与朝廷上失意多年的新政派(王安石那一派)那么地情投意合——前者被太后压制、被元祐大臣们漠视了很多年,仿佛他是空气,在朝廷上根本不存在;后者则多年来一直被排斥在外,正等着机会报仇雪恨。北宋政治又面临着一场一百八十度的翻转,他的亲友,如弟弟苏辙,学生黄庭坚、秦观、张耒、晁补之,也都受到牵连。李一冰说:“仇恨与政治权力一旦相结合,则其必将发展为种种非理性的恐怖行为,几乎可以认定为未来的必然。”

尽管苏东坡此时已贬至定州,天高皇帝远,但他在元祐年间得到重用,本身就是“罪过”,他必须为自己的“罪过”付出代价。

对苏东坡的各种投诉,又汇聚在皇帝身边。罪名,依旧是“讥斥先朝”,“以快怨愤之私”,没有一点创意。

“欲加之罪,何患无辞”,这句话的意思是说:政治不讲理。

那就随他们加吧。

总之,哲宗王朝开张,第一个就要拿苏东坡开刀祭旗。

既然命运无可逃遁,那段时间,苏东坡索性与定州的同好不停地饮酒、做诗、听歌、言笑。他对之仪说:“自今以后,要如现在这样大家同在一起的日子,恐怕很难期望的了,不如与你们尽情游戏于文词翰墨之间,以寓其乐的好。”

浩大的宿命缓缓降临,他竟没有一丝怨愤与哀伤。

▍二

闰四月初三,苏东坡终于接到朝廷的诏告,撤销他的端明殿学士和翰林侍读学士两大职务,出知英州。

从河北的定州前往广东的英州,如此漫长的道路,没有飞机,没有高铁,必须徒步行走,中间要跨过无数的山脉与大河,对于一位六旬老人,能活着走过来就不容易,连苏东坡都认为自己必将死于道途。但这一路,苏东坡不仅走过来了,而且还玩得挺高兴,全当公款旅游了。

除了都会大城,那时的水陆交通,并不像今天这样繁忙。若非书生赶考、公务羁旅,或逢饥馑战争,古代的中国人更喜欢作“宅男宅女”,而不喜欢四处游荡。中国人家园的观念根深蒂固,他们像植物一样固定在大地上,而国土面积之巨大、古时交通之不便,更在客观上压缩了人们的生活区域,像许多平原地区,并没有高山大川相隔,但那里依旧是闭塞的,究其原因,不是地理上的,而是文化上的。除了像谢灵运这样既有闲钱又有闲情的人,才把“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”视为一场美梦,一般的中国人,都会对长途行旅的困顿艰辛心存畏惧。

宋代不杀文官,却形成了一种奇特的贬官文化。官场放逐,反而使许多文人官僚寄情山水,在文化上完全了自我。柳宗元写《永州八记》,范仲淹写《岳阳楼记》,欧阳修写《醉翁亭记》,苏东坡写《前后赤壁赋》,都是在他们受贬之后。但很少有人比苏东坡走得更远。他的道路始于西部的眉州,向东到汴京,向北到定州,此次又要向南,折往英州,不久,他还要渡海,抵达更加荒远的琼州。大宋帝国的地图上,留下他无数的折返线。

这些线路,就像他在政治上的颠簸曲线一样,撕扯着他,也成全着他,让他的生命获得了别人所没有的空间感。这要拜朝廷上那班小人所赐,让苏东坡一次次地开始了“说走就走”的旅行。

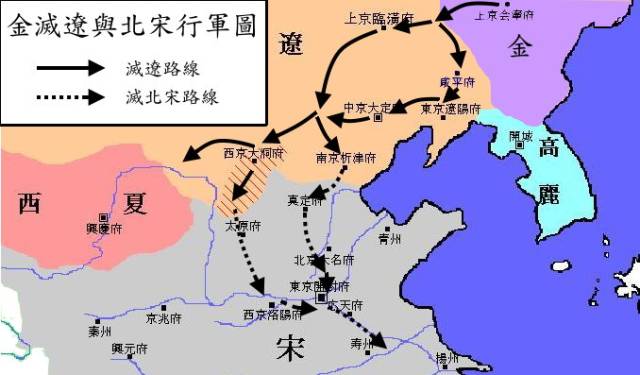

▲ 金灭辽与北宋形势图,源自维基百科

那时的苏东坡不会想到,仅仅过了几十年,他经过的土地将会大面积地丧失,不要说北方的定州,纵然是都城汴京,都被金国的铁骑疯狂地踏过,然后一把火,把它从地图上抹掉了。

他带着家人从帝国北方的定州出发,钻入茫茫的太行山时,正逢梅雨时节,凄风苦雨打得他们睁不开眼。风雨晦暗,道路流离,他心里的家国忧患丝毫不比杜甫少,但他脸上,见不到杜甫的愁苦表情。到赵州时,雨突然住了,无数条光线从云层背后散射下来,苏东坡“西望太行,草木可数,冈峦北走,崖谷秀杰”。山川悠远,犹如摊开的古画,或者一曲轻歌,无限制地延长。他的心一下子变得无比的透澈与明净,写下一首《临城道中作》:

逐客何人著眼看,

太行千里送征鞍。

未应愚谷能留柳,

可独衡山解识韩。

前两句主要是自嘲,身为逐客,在路上连个正眼看的人都没有,唯有绵绵无尽的太行山,目送他远行。后两句主要是自慰——他自比为唐朝柳宗元,因为永贞革新失败,贬居永州,才有了山水忘情之乐;还有韩愈,因为被贬到连州阳山,后来遇到朝廷赦免,改任江陵法曹参军,才能在赴任的途中,一睹衡山的壮丽雄姿。

至滑州后,苏东坡得朝廷恩准,改走水路。到达当涂县慈湖夹时,已是溽热的六月,平地而起的大风阻断了苏东坡的去路。前路迢迢,生死未卜,苏东坡闷坐舟中,望着水浪翻卷,一脸的茫然。突然间,他听到叫卖炊饼的声音,起初还以为是错觉,仔细看时,却见一条小舟在水浪里颠簸而来。小舟为他送来的不只是充饥的炊饼,还有山前墟落人家的消息。空茫的旅途,百里不见一线炊烟,这小小的消息,竟让他感到来自人间的暖意。

只有被苦痛和动荡赐予过丰厚礼物的人,才能够懂得和留住只争朝夕的欢愉,才能够理解感情之中纯朴和深远的所在。

这一时刻,他内心里的细微感动,我们同样可以从他的诗里找到:

此生归路愈茫然,

无数青山水拍天。

犹有小船来卖饼,

喜闻墟落在山前。

苏东坡是一个容易感伤的人,也是一个善于发现快乐的人。当个人命运的悲剧浩大沉重地降临,他就用无数散碎而具体的快乐来把它化于无形。这是苏东坡一生最大的功力所在。他是天生的乐天派,相比之下,他推崇的唐代诗人白乐天(白居易)只能是浪得虚名,白白乐天了。

更不用说,他一路上见到了思念已久的亲人旧友,成为对他旅途劳顿的最大犒赏——在汝州,他见到了被贬到那里的弟弟苏辙;过雍邱,他见到了米芾和马梦得;至汴上,他与晁说之共饮;到扬州,他见到了“苏门四学士”之一的张耒。张耒受官法限制,不能迎谒老师,于是派两名兵士随从老师南行,一路安顿照料。

那天晚上,在慈湖夹,苏东坡躺在船上,一直呆到月亮西落,突然间听见艄公喊道:“风转向了!”他们的船,才又悄悄起航,向帝国的深处行进。

▍三

苏东坡是在那一年的九月翻过大庾岭的。

从中原到南方,有一道道山脉遮天蔽日,截断去路,好在还有河流,自高山峡谷之的缝隙穿入,成为连接南北的交通线。那个年代,纵穿帝国南北的道路主要有两条:一条是从大运河入长江,再入赣江,翻南岭,过梅关,入珠江流域;还有一条道路是由长江入湘江,经灵渠,再进入珠江流域。无论哪一条,都凶险异常。

相比之下,由中原到岭南,走赣江距离更短,因而,有不同时代的名人从赣江经过,在这里“狭路相逢”,在宋代就有:欧阳修、苏东坡、辛弃疾、文天祥……我不曾想到过,这条荒蛮中的“道路”,竟然成了许多人的共同记忆,也成了中国历史上一个重要的文化现场。

它像一根绳子,把许多人的命运捆绑在了一起,不是捆绑在一个相同的时间中,而是捆绑在一个相同的空间中。苏东坡从这里经过的时候,想躲过前人是不可能的,就像后来者在这里躲不过苏东坡一样。

几年前,我曾沿着赣江流域进行考察,与许多历史名人擦肩而过。他们的脚印、意志和所有故事的细节,至今仍蚀刻在那里。连来自意大利马切拉塔的天主教传教士利玛窦,也是从这条路上走过的。舍此,他无路可走。只不过他是与苏东坡逆向而行,苏东坡是自北向南,自中原而沿海,利玛窦则是自南而北,自沿海而中原。假如当年写《纸天堂》这本书,还有《岩中花树》这部纪录片时,我能沿这条路走一遍,对于这个外国人进入中国内地的艰难就有更深的体味。

赣江上有十八滩,是公认的事故多发地段。这里落差大,礁石多。江水在暗礁中奔涌,势同奔马,让人望而生畏。我们都会背文天祥的诗句:“惶恐滩头说惶恐”,但很多年中,我都不知道这惶恐滩在赣江上,是赣江十八滩的最后一滩,也是最凶险的一滩。江水的急速流转中,只有当地的滩师能够洞悉江流的每一处变化,知道江水的纹路所暗示的风险,所以船行至这里,须交给此地的滩师掌舵,行人货物全部上岸,从旱路过了十八滩,再与滩师会师,重新回到船上。到20世纪50年代,赣江上还有滩师,只是换了一个具有时代感的名字:引水员。

再往前,一道山影横在眼前,是南岭。

岭南,因地处“五岭”(也叫“南岭”,即大庾岭、骑田岭、都庞岭、萌渚岭、越城岭)之南而得名。即使到了宋代,也是遥远荒僻之地,用今天话说,叫欠发达地区,只有广州等少数港口城市相对繁荣。五岭磅礴,隔断了中原的滚滚红尘,周围只有望不到头的大山。而那些山,就是用来跋涉的。唐代的诗人宰相张九龄曾经主持开凿过大庾岭驿道,劈山炸石,以打通中原与岭南,算是一条“国道”了吧,但即使“国道”,也是异常艰险。

翻过去,就是岭南了。

苏东坡是被中国历史上被贬谪到大庾岭以南的第一人。

那才是“西出阳关无故人”。

那关,是南岭第一关——梅关。它像一道闸门,分开赣粤两省。梅关隘口的古驿道,同样是张九龄主持开建的,而石壁上两个巨大的“梅关”题字,却是宋代嘉祐八年(公元1063年)刻上去的。苏东坡来时,那两个字已赫然在目。

他写下《过大庾岭》:

一念失垢污,

身心洞清净。

浩然天地间,

惟我独也正。

今日岭上行,

身世永相忘。

仙人拊我顶,

结发授长生。

他的诗里,早已不再有绝望和抱怨,只有宽容和接受。他既乐天,又悯人。乐天,是乐自己;悯人,是悯百姓。李一冰说:“死生祸福,非人所为,人亦执着不得。苏东坡今日行于大庾岭上,孑然一身,宠辱两忘,决心要把自己过往的身世,一齐抛弃在岭北,要把59年身心所受的污染,于此一念之间,洗濯干净,然后以此清净之身,投到那个叫做惠州的陌生地方,去安身立命。”

他的生命里,不再有崎岖和坎坷,只有云起云落,月白风清。

▍四

这个梅关,还真是梅之关。梅关南北遍植梅树,每至寒冬,梅花盛开,香盈雪径。一过梅关,大面积的梅花就闯进了苏东坡的视线,盛开如云。

那时才是十月,苏东坡刚到广东惠州,松风亭下的梅花就开了。苏东坡的心底,情不自禁地涌起一阵感慨。他想起了黄州,在春风岭上见到细雨梅花,后来他在诗中记录了当年的憔悴:“去年今日关山路,细雨梅花正断魂”;或许,他也想起了《寒食帖》,想起自己在宿醉之后醒来,看见庭院里的海棠花飘落满阶,零落成泥,内心曾被一种巨大的孤独感所包围。如今,那黄州已被他抛到万里云山之外,对梅花的冷艳幽独,他已心领神会,他笔下的梅花,也呈现出另外一副模样。

他抬笔,写了一首诗:

春风岭上淮南村,

昔年梅花曾断魂。

岂知流落复相见,

蛮风蜑雨愁黄昏。

长条半落荔支浦,

卧树独秀桄榔园。

岂惟幽光留夜色,

直恐冷艳排冬温。

松风亭下荆棘里,

两株玉蕊明朝暾。

海南仙云娇堕砌,

月下缟衣来扣门。

酒醒梦觉起绕树,

妙意有在终无言。

先生独饮勿叹息,

幸有落月窥清樽。

梅兰竹菊四君子,苏东坡专门画竹,不见他画梅,但他的诗里有梅。苏东坡这首《十一月二十六日,松风亭下,梅花盛开》,是读诗者绕不过去的。因为这诗,把梅花的秀色孤姿描摹到了极致。南宋朱熹,最恨苏东坡,唯有这首诗,他曾不止一次地唱和。清代纪晓岚为此感叹:“天人姿泽,非此笔不称此花。”

苏东坡不画梅,杨无咎替他画了。杨无咎笔下的墨梅,不是近墨者黑,而是在黑白中营造出绚丽耀眼的光芒与色彩。阳性的枝干,挺拔粗砺,阴性的梅花,圆润娟秀,那渊静的黑,与纯净的白,彼此映衬和成就,各有风神与风骨。故宫博物院收着他的《四梅图》卷(图1)和《雪梅图》卷(图2),我几乎是过目不忘的。

▲ 图1:四梅图

▲ 图2:雪梅图

梅花没有变,是人变了。他的身体变老了,他内心却变得雄健了,就像眼前的梅花,不惧夜寒相侵。他早已看透人世沧桑,五毒不侵,死猪不怕开水烫。

就像今天人们常说的,半杯子水,他不看那失去的半杯,只看还剩下的半杯。

最经典的例子,当然是他羊脊骨吃的故事。

那时,惠州城小,物资匮乏。由于经常买不到羊肉,苏东坡就从屠户那里买没人要的羊脊骨。苏东坡发现这些羊脊骨之间有没法剔尽的羊肉,于是把它们煮熟,用热酒淋一下,再撒上盐花,放到火上烧烤,用竹签慢慢地挑着吃,就像吃螃蟹一样。这就是今天流行的羊羯子的吃法。它的祖师爷,依然可以追溯到苏东坡。后来苏东坡给苏辙写信,隆重推出他的羊脊骨私家制法,对自己的创造力沾沾自喜。还说,这样做,会让那些等着啃骨头的狗很不高兴。

苏东坡依旧自己酿酒,就像在黄州那样,给自酿的酒起了桂酒、真一、罗浮春这些名目。酿酒的材料是大米,苏东坡客多,饮酒量也大,有时酒没了,去取米酿酒,才发现米也没了,不禁站在那里发呆,心里步陶渊明《岁暮和张常侍》诗韵,暗自做了一首诗:

米尽初不知,

但怪饥鼠迁。

二子真我客,

不醉亦陶然。

对于苏东坡这样的吃货,遥远、荒僻的惠州并不吝啬,以槟榔、杨梅、荔枝这些风物土产犒劳苏东坡贪婪的味蕾,让苏东坡这个地道的蜀人乐不思蜀。语云:“饥者易为食。”对于一个吃不饱饭的人来说,任何食物都堪称美味。苏东坡与友人夜里聊天,肚子饿了,煮两枚芋头,都是美味。相比之下,朝廷中的高官们,锦衣玉食,还叹无处下箸,倒显得悲哀可怜。

荔枝这种水果,为南国特产,在山重水隔的中原,十分少见,对苏东坡来说,也很新奇。在苏东坡心中,荔枝之味,“果中无比”,它的丰肥细腻,只有长江上的鳐柱、河豚这两种鱼可以毗美。苏东坡为荔枝写过不少诗,最有名的,就是这一首:

罗浮山下四时春,

卢橘杨梅次第新。

日啖荔枝三百颗,

不辞长作岭南人。

苏东坡在家书中跟儿子开玩笑说,千万别让自己的政敌知道岭南有荔枝,否则他们都会跑到岭南来跟他抢荔枝的。

(未完待续)

【作者简介】

祝勇 | 腾讯·大家专栏作者,北京电视台大型纪录片《辛亥》总撰稿。