文 | 陈思呈

我早就想写写我在江边听到的那些谚语了。它们生猛,幽默,汁液淋漓。可是一旦转换成普通话,写成书面语,瞬间呆板无趣,信息量和韵味都荡然无存。这个时候我因为一个词汇而感到整条表达渠道的阻塞。我想起船夫们说起这些谚语时那种快乐得近乎傲慢的神情。因为一个词汇的隔膜,我进而感到氛围的隔膜。

江上的人与岸上的人大概是用两套语言体系吧。他们当然也用两套情感体系。谚语只是一个空隙,更多时候他们用大笑,用推推搡搡,用骂骂咧咧,用极含混的典故,表达我无法翻译的生活。

他们喜欢那些与色情相关有谚语。描述世界上的好事物是,长船短马矮女人。至于你问矮女人到底怎么好法,他们则给予语焉不详的几种解释,你完全有理由相信,那是他们自己一知半解情况下的再创造。而他们描述世界最惨的事物,则是:一惨担鱼崽,二惨撑杉排,三惨[女么]两个。

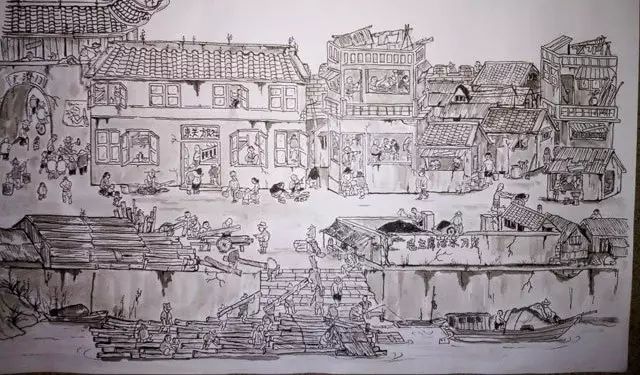

靠码头停放的就是“二惨撑杉排”的杉排。林宝生绘。

靠码头停放的就是“二惨撑杉排”的杉排。林宝生绘。

鱼崽是鱼苗,为了让水里氧气含量高,担鱼苗的人要不停地晃动着身上的水桶,自然辛苦且惨。撑杉排的辛苦,我先按下不表。而三惨就有趣了。“[女么]”在吾乡意为老婆,拥有两个女人被船夫们认为是第三惨的事,这倒是与某种流行的炫耀型男性心理有所不同。我诚恳采访说这句话的船夫到底怎么想的。他把抽剩的烟头往地板一扔,一边用脚踩灭,一边做了个类似于赶蚊子的手势:“有两个女人,当然很麻烦,白天要吵架,晚上又要争。”

吾乡对女性的歧视,随处可窥。有谚描述女人这种生物:“未娶时觉通乡皆好,结婚后嫌一个都多。”那种摇头叹息的无奈颇有几分喜感。本来我应该在这里做点批判,但若换种游戏思路,这句谚语里,这滑稽的苦恼,也未必不是女性的胜利。

还有很多谚语,自嘲自黑地描述江上生活。他们常拿船民和农民进行比较。比如说,“种田白一圈,行船全身乌。”吾乡四季如夏,农民多数时间只穿一条裤衩在烈日下劳作,所以全身上下只白一圈。行船的人连那条裤衩都省了。不仅因为随时被江水打湿,三十年前,吾乡撑竹排的行船人,总是独来独往,茫茫江面,天地之间,偶尔才能见到另一个行船人,就算两船交际,也只是隔着江水遥喊一句,也没必要为这擦船而过的瞬间,特意穿整天的衣服。

这事细想恐极。有种接近凛冽的诗意。我想,在船夫之中产生诗人的比例 ,会比在农夫里产生诗人的比例更高。农夫们悠然见南山也好,草盛豆苗稀也好,农家腊酒浑也好,隔篱呼什么也好,都很难比得上,赤身裸体站在船头,终日只见天地一沙鸥的况味。

关于这种孤独感和临时性,使他们创造出很多类似的谚语。比如:“拉尿在江面,有食则无欠。” 既然全身一丝不挂,撒尿在江面也好理解。有吃则没欠,则不仅是形容物质上的拮据,更是及时行乐的精神。吃了这一顿,谁知道下一顿在哪里呢?所以这一顿,必须用尽粮食和胃容量。

他们说,人生最大的遗憾是,人死了钱还在。他们对家庭生活带有轻度抗拒,说“那就像刮台风一样。”而我采访的李大哥,五十多岁的时候花八万元从邻村买来一条船,自己一个人住在里面。他家其它人则住在与他一堤之隔的村子里。李大哥的船上有床有沙发有厨房,有空调有电视有音响,坐在上面除了偶尔感到一阵因为船身晃动而起的眩晕之外,跟一套房子并没区别。至于他为什么不回家里去住,他说,和家人生活就像刮台风一样,而现在是台风停了。

他们形容种田人的家庭生活是,“日双夜也双”,而行船人的家庭生活则是,“半夜如托梦。”这简直是吾乡船家诗经。

行船的人,性格跟农民也是不同。农民们年头播下种子,年终成收,必须有眼光长远的打算。他们对生活培养了耐心、信任,所以农居生活总有静好的美学核心。行船的人,是动荡的。世界仿佛刚刚产生,又仿佛随时消失。他们懒惰,但也可以说是今朝有酒今朝醉的潇洒。他们仿佛为生活所迫,却又逐渐内化为个人气质,似乎也是禅意。

甚至连样貌、走姿、说话习惯,船夫和农民,都是不同的。船夫黝黑粗俗,他们是江上的吉普赛人,他们把货运到另一个地方,在那里贩卖产品的时候,也会留意着有没有可能带回一个异乡的女人,成为跟他一起漂泊的妻子。为了让谈判的过程更加漫长,他们把谈判过程烧水用的火炭悄悄用水浸过再晒干,如此一来火苗难旺,他们得以长时间地注视那个卖杉木的男人家里三个矫健的女儿。

他们走路的姿势也不一样。习惯船上生活的人,与习惯土地生活的人,对走姿的要求有所不同。船夫们习惯光脚走路,哪怕拖鞋就在旁边,他站起来时也漫不经心地把它们踢开。他们脚步凌乱,毫无章法,但却沉滞。

每个地方的人走姿是不同。这不是我的观察,是以色列作家奥兹的观察。他说,在特拉维夫和在耶路撒冷,人们走路的方式不一样。在特拉维夫,人们健步如飞,整座城市像只大蚱蜢,而在耶路撒冷,人们走路的方式倒像在参加葬礼,或者像听音乐会迟到,先踮起脚尖,测试地面,一旦放下脚,他们就不急着前行了。

吾乡除了江,还有一座山叫凤凰山。常听老人说,凤凰人在大街上走,看姿势也能认得出来,因为他们的脚,抬得比城里人高。为什么?因凤凰山路坎坷,起伏不平,走习惯了。城里人行平路,抬脚离地只需要两公公就够了。

至于行船人的走姿,又与山里人不同。这走姿,苏童很具体地概括为:外八字。他在小说《河岸》里这么写:

“他们从小在船上长大,脚步时刻受到船舷的限制,在船上走久了,把自己的脚走成了外八字,……我得了外八字大脑综合症了,连傻子都清楚河流与土地的区别,我的外八字大脑却把河流与土地混为一谈,它向我的双脚发出小心谨慎的指令,小心小心,双脚用力,踩稳地土,提防土地摇晃,提防道一路波动,提防暗流,提防漩涡……”

苏童写的船工们,生活在船队里,与岸上的人们是两个截然不同的群体。而吾乡撑竹排的船工们,则是独来独往的个体。苏童的船夫们,这外八字的走姿是一种提防,对于吾乡的船夫们,这外八字的走姿,则是一种放纵。

苏童的船工生活是一种困守:“我低头看见舷下的河水,会觉得自己被千年流水困住了,我看见岸上的河堤,房屋和农田,会觉得自己被河岸困住了。”

而吾乡的船工则是一种挥洒。甚至,我觉得,是隐喻。

那在漂泊和行驶中进行的、临时的生活,也许是生活本来的样子。我们都不知道哪一次见面会是永诀,我们也不知道自己的日子是否已经来临,而我们还是活着,一事无成又全心全意地,见风驶舵又用尽全力地,活了下去。

【注】本文原标题为《谁的当下,不再是临时的生活》、题图为靠码头停放的就是“二惨撑杉排”的杉排。林宝生绘。

【作者简介】

陈思呈 | 腾讯·大家专栏作者,媒体人。