文 | 止庵

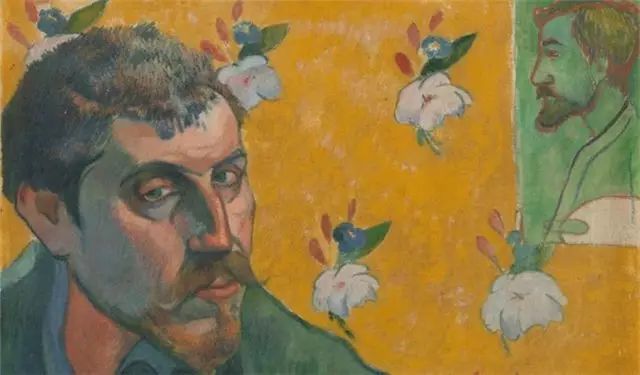

当保罗·高更还是印象派的一员时,画过一幅《鲁昂,蓝色的屋顶》(一八八四),画面左下角很突兀地出现了一个人的半身背影,就像是面对着风景的画家自己。这仿佛是对印象派风景画作的一种自省式的隐喻:这里实际存在着一个大自然,和一个面对大自然的人——即使没有将这个人画出来。

无论他是像毕沙罗那样富于情怀,还是像西斯莱那样专注欣赏,抑或介乎其间,如同莫奈那样去深入研究他所看到的一切,都是如此。而从某种意义上讲,莫奈的画法,尤其是那些“系列连作”,更凸现了这种二元性。

观者所看到的实际上是这个面对大自然的人的观赏过程。这一时期的高更也不出这一樊篱,尽管较之印象派其他画家略显沉静,作品中还具有他自己笔下以后再难见到的那份安详。到了塞尚,才将风景画中这个多少具有主观性的“我”给去掉了。

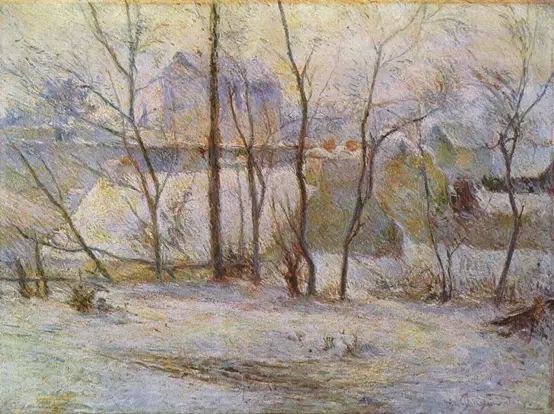

▲《冬景》

高更可以说是从与塞尚相反的方向解决了这个问题。说来高更以及塞尚、修拉、凡高,与印象派一样,所描绘的都是自己亲眼所见的世界,印象派无论哪一位展现自己的印象时都不粗糙,但后印象派所画的是迟缓的印象,深度的印象,经过更进一步分析与思考的印象,他们对于现实,或者说,对于现实的“真”与 “美”,有着与印象派不同的看法。

具体讲到高更,明显的变化发生在他去了布列塔尼和马提尼克之后。印象派画家几乎都急于将他们此时此刻所见向观者展现,高更从此以后则拒绝仅仅使用眼睛,不管这双眼睛如何敏锐。高更所画的不是他直接观察到的、而是他深切感受到的大自然,所以与“眼见为实”差别很大,无论色彩、形状,还是景深,都改变了。

这就涉及他的一系列独特画法,包括“综合法”,——简而言之,在对“光”与“色”乃至于“形”的处理上,高更几乎与莫奈等人完全对立。

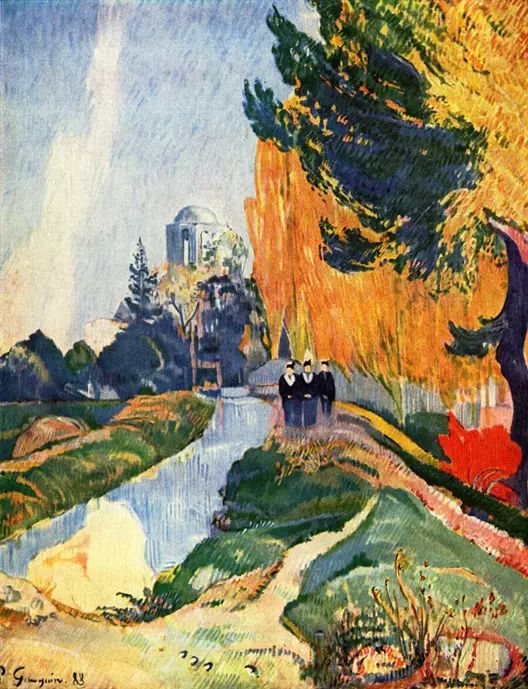

▲ 《阿利斯康》

在《热带植被》(一八八七)、《来来往往》(一八八七),特别是《波浪》(一八八八)、《激流与牛》(一八八八)、《蓝色的树》(一八八八),《阿利斯康》(一八八八)、《波杜海滨》(一八八九)等作品中,他给我们的是间接的、经过他的心灵或头脑的东西。就这样,他让大自然和面对大自然的自己融为一体。在我看来,后印象派对于印象派的这番革命,其意义绝不亚于印象派对于之前绘画的革命。

作为观者,对比高更的风景画和印象派的风景画,明显有着“远近之别”。后者每每令人生出身临其境之感;前者则让我们觉得眼前的一切都被隔离了,或过滤了,仿佛本来流动的东西渐渐凝固了,本来喧嚣的东西渐渐沉静了。这些景色好像从我们眼前退入了某个人的内心——那当然是画家高更的;但细细体会,可能也是我们自己的。不同于被愉悦,我们是被感染。我们与高更在一个更深的地方实现了契合,达成了共鸣。

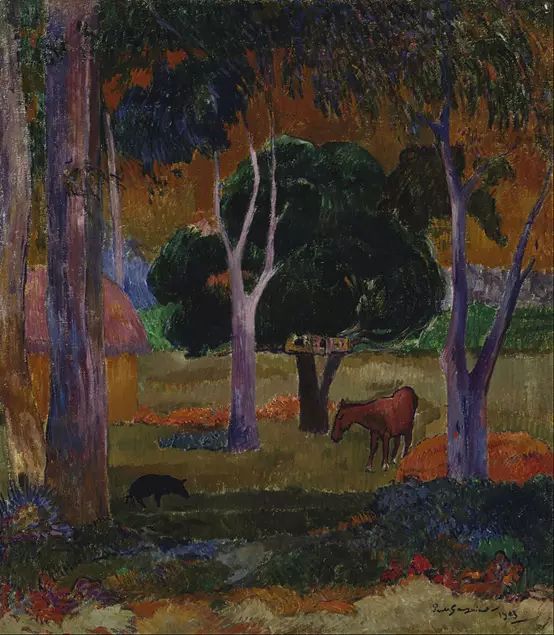

▲《有一头猪和一匹马的风景》

然而高更又是一个非常克制的画家。在画中隐藏着的画家自己,从来不是显豁的,而是含蓄的,不是发散的,而是内敛的,不是奔放的,而是抑郁的,这是他与凡高最大的区别所在。

高更画每幅画都似乎经历了一个漫长的、深思熟虑的心灵过程。形容高更的画,尤其是他的风景画,恰当的词大概是“厚积薄发”或“引而不发”。在我们谈论到的这段美术史上的所有画家中,高更是最具内省性、也是最具深厚感的一位。——再说一遍,面对他的画,观者需要细细体会。

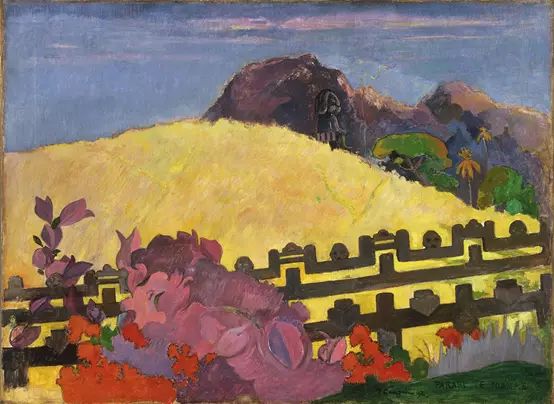

高更的画所揭示的其实是他与这个世界的关系。当他来到塔希提,所画的多数风景画里都有人物,主要是女人们;甚至那些就是人物画,风景只是背景而已。女人们显然在他的世界——准确地说是他的心灵世界——里占据着更重要、更不可或缺的位置。只有少数画里单纯是风景,或虽有人物但无足轻重,如《去帕皮提之路》(一八九一)、Fatata te moua(一八九二)、《东方的圣地》(一八九二)等。画中形象色彩绚烂,对比强烈,肃穆而神秘,使我们既无限向往,又深知此景不可涉足。而这种感觉应该也属于高更自己。他的鲜艳令人寂寞,他的绿色令人心碎。回过头去看他那些有风景背景的人物画,能体会他是何等需要来自人间的安慰,哪怕她们仅仅是自己之外的一种存在;而寂寞与心碎是画家所难以独自承受的。

▲《东方的圣地》

顺便说一下,多年前有一次我从阿姆斯特丹乘火车回巴黎,夕阳时分忽然看见车窗外的田野呈现出高更画中的那种黄色;而后来我在佛罗伦萨的乌菲齐宫,又从某个角落的一幅文艺复兴时期的绘画——我没有留意它的名字——上发现了高更的那种绿色,这都使我特别感到亲切,因而久久难忘。

【作者简介】

止庵 | 腾讯·大家专栏作者,著有《周作人传》《樗下读庄》等。