文 | 吴钩

天津有一位51岁的大妈赵春华,在街边摆了一个气球射击摊位,结果她的6支枪形物被有关部门鉴定为枪支,被法院一审以“非法持有枪支罪”判了三年六个月的有期徒刑。新闻传出,舆论哗然。有朋友建议总写宋朝的我谈谈“宋朝的禁止民间私藏武器”吧。其实所谓“宋朝禁止民间私藏武器”,是一种误会,容易误导读者。

▲ 资料图,图文无关

如果一名宋朝人听了这话,他恐怕会说:这锅我不背。

上网一查,关于“宋朝禁止民间私藏武器”的说法,还真流传甚广。许多网友可能是受了网文或历史作家所写文章的影响,才以为宋代曾经大范围禁止武器。比如张宏杰先生有一篇文章就说:“开国十年之后的开宝三年,以一条哨棒打下了四百八十座军州的宋太祖颁布了一条意味深长的法令:京都士人及百姓均不得私蓄兵器。他显然不想再有第二个人用哨棒把他的子孙赶下皇位。……宋代7次颁布禁止私人藏有武器的各种法律,禁止的地域范围从首都扩展到全国,武器种类则从兵器扩展到了老百姓生活日用的刀具。”

还有一些网文在很认真地讨论:正因为北宋禁民间私藏武器,导致“中国兵器铸造工艺落后于世界乃至失传”,也致使汉唐的尚武精神从宋代开始没落。

看到这样的讨论,我想还是有必要写篇短文澄清一下。实际上,历代官府都发布过禁止民间私藏“兵器”的法令。顾炎武的《日知录》、《日知录之余》“禁兵器”条,辑录有历代禁止私藏兵器的法律,有兴趣的朋友不妨找出来看看,我略举几个例子:

王莽始建国二年,即“禁民不得挟弩铠,徙西海”;

隋朝大业五年,“民间铁叉、搭钩、柔刃之类,皆禁绝之”;

唐律规定,“甲弩、矛、旌旗、幡帜”都属犯禁之物,不得私藏,“诸私有禁兵器者,徒一年半”;

宋朝的《刑统》其实抄自《唐律疏议》,也是规定“诸私有禁兵器者,徒一年半”;

明朝景泰二年,“禁广东、福建、浙江等处军民之家不得私藏兵器,匿不首者,全家充军,造者本身与匠俱论死,其知情者亦连坐之”,禁令更为苛严。

为什么隋、唐、宋、明均有关于民间私兵的禁令,却单独认为宋朝的禁私兵“导致了尚武精神的没落、兵器铸造工艺的落后”?如果这不是出自对历史的不熟悉,显然便是心存偏见了。

其次,我们需要分辨清楚两个概念:兵器与一般武器。请注意,宋政府禁止民间私藏的是“兵器”,而不是一般武器。这里的“兵器”,有一个限定,是指“甲、弩、矛、矟、具装等,依令私家不合有”,至于“弓、箭、刀、楯、短矛者,此上五事,私家听有”。

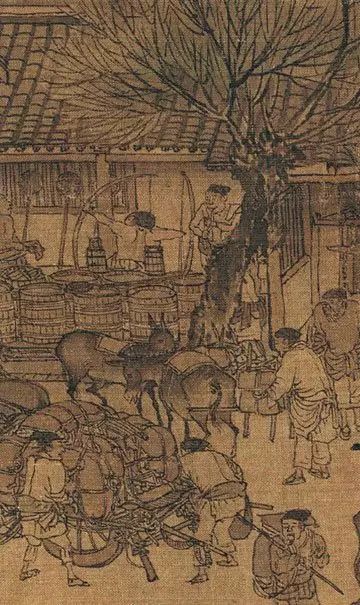

也就是说,民间私人是可以合法持有弓、箭、刀、楯、短矛的。张择端《清明上河图》中,“孙羊正店”旁边就有一家武器店,有一个大概是顾客的人正在试挽一面大弓。显然,弓箭等武器是公开出售的。《水浒传》小说中,许多好汉都是带着一把朴刀走江湖,因为朴刀也是民间可以持有的武器。

▲ 张择端《清明上河图》上的武器铺

宋初,赵匡胤确实下过一条禁令:“京都士庶之家,不得私蓄兵器。”但是,我们应该注意到,这里禁的是“兵器”,并不是一般民用武器,熙宁初年的《畿县保甲条制》可以证明:“除禁兵器外,其余弓箭等许从便自置,习学武艺”。

当然,个别地方由于特殊原因,一些杀伤力大的刀具也受到管制,如岭南,“民为盗者多持博刀,捕获止科杖罪,法轻不能禁”,所以宋廷在景祐二年,诏令广南东西路“民家不得私置博刀,犯者并锻人并以私有禁兵律论”。

赵宋政权刚刚平定江南之时,也曾经“禁江南诸州民家不得私蓄弓剑、甲铠, 违者按其罪”。但到太平兴国八年,有司便提出解除这一武器禁令,因为按照法律,列入限制级别的兵器是指甲、弩、矟、具装等,“弓箭、刀檷、短矛并听私蓄”。朝廷听从这一建议,放开了禁令。宋真宗时,还有官员提议:“蜀民以射生为业, 民私蓄弓矢,请行禁绝。”但宋真宗反对:“平时民家或用防盗,不必禁也。”

纵观宋朝300年立法,大致上,我们可以肯定地说,民用的哨棒、刀具、弓箭,都是可以合法地携带的武器。金庸小说《天龙八部》、《射雕英雄传》、《神雕侠侣》中的宋朝侠客,以及《水浒传》里的好汉们,带着一把朴刀之类到处跑,是没有问题的。

到元朝时,元廷对民用武器的限制才变得更加严格,对私藏禁兵的惩罚也更加严厉。元朝律法规定:“诸都城小民,造弹弓及执者,杖七十七,没其家财之半,在外郡县不在禁限;诸打捕及捕盗巡马弓手、巡盐弓手,许执弓箭,余悉禁之;……诸民间有藏铁尺、铁骨朵,及含刀铁拄杖者,禁之。”列入禁制的武器类别,远远超过前代,连弹弓、弓箭、铁尺都禁止民间使用。所以坊间便有了元朝禁用菜刀、只准十户共用一把菜刀的传言。生活在元朝的张无忌如果想带着弓箭刀剑出门,就得非常小心了。

对违反禁令的人,元政府将重惩不贷:“诸私藏甲全副者,处死;不成副者,笞五十七,徒一年;零散甲片下堪穿系御敌者,笞三十七。枪、若刀、若弩私有十件者,处死;五件以上,杖九十七,徒三年;四件以上,杖七十七,徒二年;不堪使用,笞五十七。弓箭私有十副者,处死;五副以上,杖九十七,徒三年;四副以下,杖七十七,徒二年;不成副,笞五十七”。按元朝的标准,一张弓加三十枝箭,为一副。私藏十副弓箭,罪可论死。

明清时期,由于火器已经相当成熟,政府对私兵的禁制,主要放在火器上。《大明律》规定,“凡民间私有人马甲、傍牌、火筒、火炮、旗纛、号带之类应禁军器者,一件杖八十,每一件加一等,私造者加私有罪一等,各罪止杖一百,流三千里。非全成者,并勿论,许令纳官。其弓、箭、枪、刀、弩及鱼叉、禾叉,不在禁限。”法律对弩放开了禁制,这大概是因为,明代的弩,杀伤力已不如宋弩。而且,在火器面前,弓弩的威胁也实在有限。

《大清律》“私藏应禁军器”条仍沿用《大明律》,清政府管制武器的重点还是火器:“私铸红衣等大小炮位及抬枪者,不论官员军民人等及铸造匠役,一并处斩,妻子给付功臣之家为奴,家产入官。铸造处所邻右、房主、里长等,俱拟绞监候。”对私藏火器的惩罚极重。

此时,管状枪的应用已经相当普遍,比如在广东,“粤人善鸟枪,山县民儿生十岁,即授鸟枪一具,教之击鸟”。因此,“禁枪”一直是清政府的头等大事之一,乾隆曾谕令各省督抚,“将民间私铸鸟枪一事,实力查禁,毋许工匠再行铸造,并晓谕民间有私藏者,即令随时缴销”。但效果却不怎么样,据学者研究,“自乾隆四十六年至乾隆五十八年 13年间,清政府至少收缴鸟枪、铁铳43666杆。以全国之大,十几年才收到4万多杆鸟枪,平均每年也就只有3000多杆,这样的成果实在有限。”(参见邱捷《清朝前中期的民间火器》)

到清末时,清政府只好默认现实,允许一部分民间团体(如镖局)合法拥有、使用火枪,但要求持枪人到政府部门登记注册。

历代政府禁止民间私藏兵器,主要是出于两方面的考虑:其一,维持官府对于民间的暴力优势,防止民间私兵威胁政权的安全性。其二,维护社会公共安全,私兵泛滥对于平民的人身与财产安全也会构成威胁。从公共安全的角度来看,对民间兵器加以适度的管制,是可以理解的,但是,如果连菜刀、弹弓、弓箭都要禁止,连老太太摆个气球射击摊子都要问刑,那也太缺乏自信了。

【注】本文题图为画作:武松打虎

【作者简介】

吴钩 | 腾讯·大家专栏作者,历史研究者。