文 | 王斌

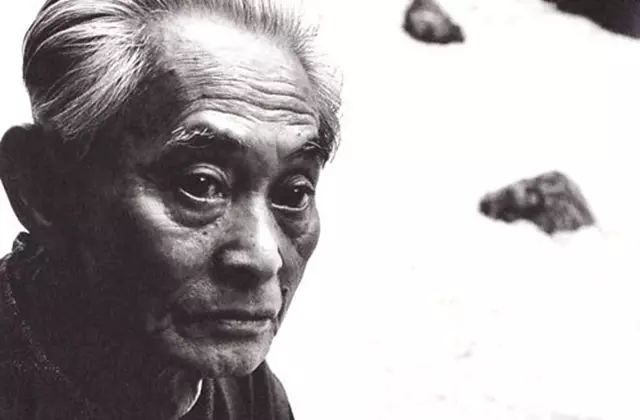

手头私藏的川端康成的小说与随笔读完了,对他的思想与精神轮廓大概有了个了然。

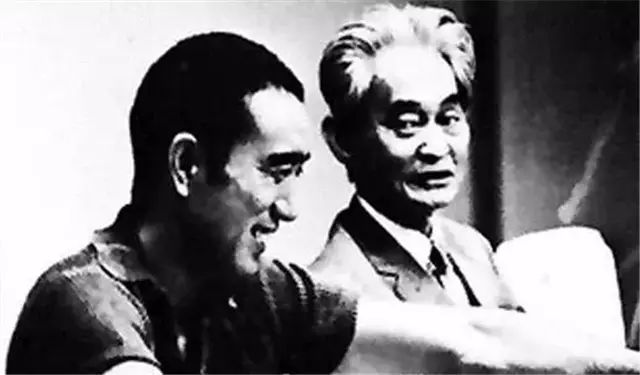

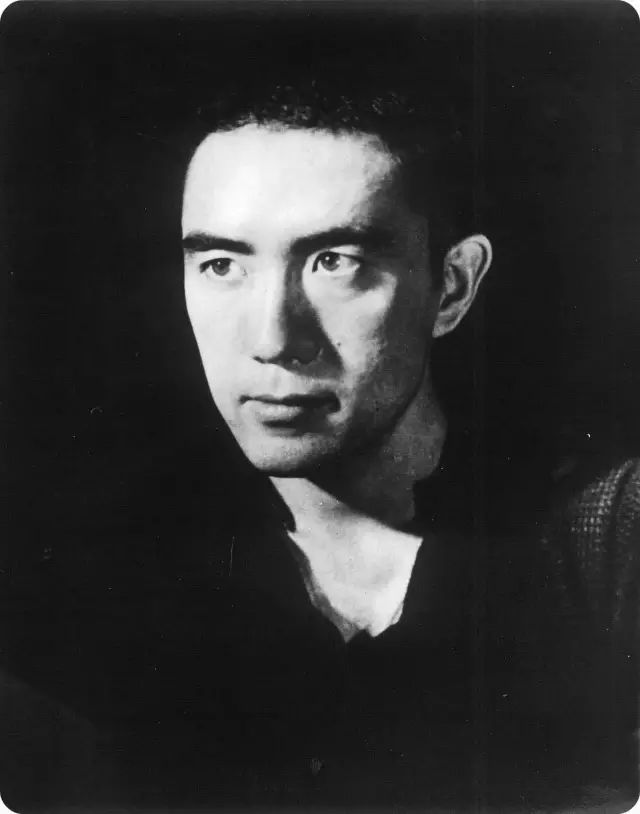

我转向了三岛由纪夫的传记《美与暴烈》。

此书之著者亨利·斯各特·斯托克斯乃一英国记者,也是三岛个人的私人朋友。

▲ 三岛由纪夫

三岛的童年与川端一样,是由祖辈抚养成人,经历了一样的“囚禁”式的孩提时代,这似乎就为他们以后的人生轨迹奠定了注脚,只是两人选择了不同的文学之路——川端走上唯美一端,而三岛则沉溺于审“丑”。川端柔弱纤细而敏感,三岛血气方刚且敏悟,最终,三岛在如日中天之壮年,以在日本国已然绝迹的切腹仪式中为“理想”而殉国——他疯了吗?而川康则以他的“该被砍下脑袋的人是我”之慨叹,在三岛自绝之十几个月后的暮年,自吸煤气自杀,此举距离他荣膺诺贝尔文学奖仅过了四年,而在获奖致词中,他还叹息日本作家的自杀为“没开悟”——那么他四年后的断然自裁,是对“开悟”的另类注解吗?

“别让我痛苦得太久。”

这是三岛在完成了腹部的十字型切割,疼痛难耐时,对他助手森田必胜说的一句话,也是其临终的最后遗言。森田作为三岛指定的“介错人”,手持三岛交给他的名贵的“关孙六”日本刀,在另一人的帮助下,挥刀砍下了三岛的首级,结束了他最后的痛苦。

三岛的这句嘱托,长久地徘徊在我的脑际,挥之不去。

从世俗的眼光看,三岛(也包括川端)绝无自决的理由:诺贝尔奖于他遥遥在望,在日本本土,名气日隆且无人可匹,几近成了一则神话,可他竟以切腹之行为,为自己创造的“神话”划上了一个最后的句号,留下的乃是永恒的难解之谜!

美国的学者本尼迪克特慧眼独具,二战期间,以一从未踏入日本国土的人类学家之身份及学识,仅以有限的资料和寻访羁留美国的日本人,便写就了影响至今的传世之作《菊与刀》,将日本民族性格中截然对立的双重性,揭示得入木三分,成为了我们读解日本文化的一把神奇的钥匙。

这一段时间,我分别在读日本文坛的这两位传奇性的巅峰人物之文学作品——三岛由纪夫和川端康成,他们也是一对相濡以沫的文学挚友,三岛之所以年纪轻轻时能在战后昂然地走向日本文坛,与当时声名大振的川端康成之提携不无关系。

▲ 川端康成

我读着读着不无惊异地发见,在他们两人之身上,居然经典般地呈现出“菊”与“刀”的不同之人生向度,而他俩的创作风格与路径,亦分别指向了菊的柔美与绚丽——川端,刀的血性与暴烈——三岛。

倘若说,三岛由纪夫以刚烈之切腹而自亡,乃是以一己之身践行了“刀”的壮怀激烈,从符号学意义上乃是“殉刀”,那么,川端康成的柔弱谦抑般的自杀,则为“殉菊”了。

他们的辞世,都身怀一份对“美”的向往与寄望,似乎在他们看来,死亡乃是美的最高表现形式,也是绝美的呈示,而世间的沉沦与萎糜,则让他们不堪重负了。在这里,菊与刀似与死亡之美融合为一,这两个截然对立的文化符号,只有在这时才开始了它们的握手言欢,且彼此抵达,由各自的彼岸之域出发,殊途同归。

仿佛内身之重,惟在死亡之时方可获得解救与轻扬,菊与刀,在此被极端的浪漫化了,并被推向美学意义上的璀璨极致。

【注】本文原标题为《菊与刀的殊途同归》

【作者简介】

王斌 | 腾讯·大家专栏作者,作家、评论家、编剧。