文 | 胡文辉

大约一年前,中东难民问题乍起的时候,尤其是叙利亚小艾兰惨死的图像散布的时候,从国际到国内,舆论一片支持接纳难民的呼声;曾几何时,ISIS 如异形般猝然出世,恐怖袭击彼伏此起,人肉炸弹依然防不胜防,舆论的风向为之一变,有关难民的负面报道迅即增多,穆斯林移民威胁欧洲文明的言论也开始出笼。

是的,由左转右的法拉奇早就阴郁地说过:“穆斯林移民正在把欧洲变成‘伊斯兰的殖民地’……这将会终结欧洲文明——尖塔将代替钟楼,长袍将取代迷你裙。”这种论调,让我想起冷战时代有谁说过:只要法国共产党打一通电话,苏联就能占领巴黎了。

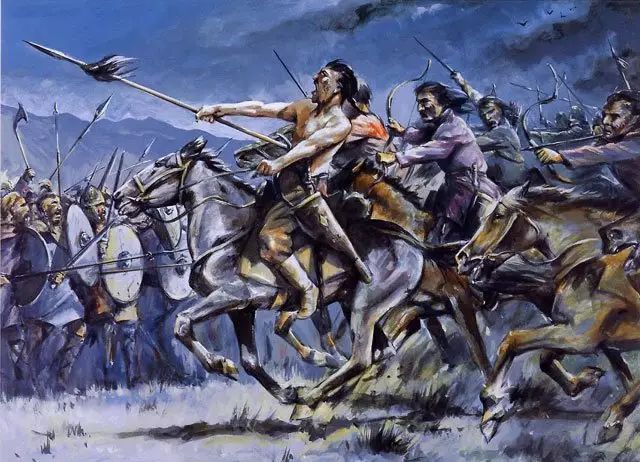

在微博上,我偶尔注意到,有位加拿大人马克·斯坦恩的视频,题目是《西方眼睁睁看着末日降临》(在网上检索,原来其畅销书《美国独行:西方世界的末日》已有中文版,核心见解是欧洲即将伊斯兰化);针对其主题,一位大陆的少壮史学家做出大历史式的回应:“我们这一代人有可能亲眼目睹‘永嘉之乱’或‘罗马帝国的崩溃’的重演。”“欧洲已经发展到西晋永嘉之乱前夜,却还在追捧各种政治正确,忸怩作态、娘娘腔显摆格调,不知死之将至。”

在“南海仲裁案”公布那一阵,我亲闻一位前辈史家表示:菲佣群体已由港澳蔓延到内地,包括北京,富贵人家的子女赖其服侍,受其影响,将有害于中国下一代精英的心智,应将她们遣返菲律宾,这在经济上也是对菲的一个打击。至于其他对右翼立场鲜明的美国总统候选人特朗普的褒扬,私底下更是不一而足。虽然这些都非正式言论,但一叶知秋,似可代表大陆(包括知识界)也有一股种族情结的抬头。

已经是四海奔腾的永嘉之世了吗,新的“五胡乱华”时代来临了吗?那么,“徙戎论”的幽灵重现于世,也没什么可惊诧的了。

▲ 资料图:五胡内徙与分布图

▲ 资料图:五胡内徙与分布图

据《晋书·江统传》载,在西晋后期惠帝时,鉴于“关陇屡为氐羌所扰”,尤其发生了氐人齐万年之乱,江统忧心边疆民族的渗透,谓其“弱则畏服,强则侵叛。虽有贤圣之世,大德之君,咸未能以通化率导,而以恩德柔怀也。……非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同”,乃建议应“申谕发遣,还其本域,慰彼羁旅怀土之思,释我华夏纤介之忧。惠此中国,以绥四方”,是为中国史上有名的“徙戎论”。

需要说明,早在晋朝初年,类似的论调其实即已出现。据《晋书·四夷·匈奴传》,晋武帝时,郭钦上书称:“戎狄强犷,历古为患。……渐徙平阳、弘农、魏郡、京兆、上党杂胡,峻四夷出入之防,明先王荒服之制,万世之长策也。”(参陈登原《国史旧闻》第一分册卷第贰拾“徙戎”条)

对于这个“徙戎论”,唐初编纂的《晋书》是认同的,故作了这样的结语:“帝不能用。未及十年,而夷狄乱华,时服其深识。”后来司马光主纂的《资治通鉴》似乎也倾向于认同,故以一句话作结:“朝廷不能用。”

但后世则似多不以为然。江统当时承认:“关中之人百余万口,率其少多,戎狄居半。”这还怎么“徙”呢?明代张燧《千百年眼》就反驳:“欲驱之去,而未必去;既驱之去,而未必不来也。我知其为害,必不止侵镐方、犯泾原、围白登、入甘泉如周汉之事而遂已也。况夫中国先乱,彼有可乘之隙者哉!”

王夫之《读通鉴论》也质疑:“藉令晋果用之,因而下徙戎之令,群胡知其畏己,而晋有可乘之势,于方徙之际,溃烂以逞,又将奚以制之、使之弭耳以听耶?”(此据陈登原《国史旧闻》“徙戎”条)说到底,实际上并非没有“徙戎”才导致了“五胡乱华”;倒不如说,“徙戎”意图的产生,正反映了夷夏矛盾开始激化,预示着“五胡”时代将席卷而至。

就当时形势来说,胡人族群入华,已如水银泻地,不可阻遏,若硬要施行“徙戎”,徒然即刻激起其反叛,只会促使“五胡乱华”更早发生而已。退一步说,即便我们不考虑实际的历史情势,假设汉人的武力足以弹压外族,“徙戎”可以强制而行,“徙戎”的后果又会怎么样呢?

我觉得,可以借用20世纪的“答案”来回应这个南北朝时代的问题。反过来,也可以说,“徙戎”既是中古的问题,也可以是现代的问题,既是中国史的问题,也可以是世界史的问题——它仍是我们时代的活问题。

“徙戎”在西晋时代没有实行,但在去今不远的20世纪,在不同的国家里,却是真正实行过的。

前些时候翻检当代德国史学家汉斯·乌尔里希·韦勒的《21世纪初的冲突》一书(周惠译,漓江出版社2015年版),特别留意到其中的《20世纪的强制迁徙》一篇。

文章指出:“史无前例的大规模强制迁徙,也发生在20世纪的总体战时期。一开始是出现在第一次世界大战中,由奥斯曼帝国一手炮制的对亚美尼亚人的种族灭绝性大屠杀:大约150万人成了受害者,幸存的难民试图逃往海外。……战争结束后,在同样的冲动下有150万希腊人被强制迁徙出小亚细亚。与此相应有60万土耳其人被强制迁徙出博斯普鲁斯对岸的欧洲地区。……伴随大屠杀出现的对亚美尼亚人、希腊人以及土耳其人的强制迁徙,乃是新出现的、空前的、闻所未闻的事件。”

接下来的,就是二战时纳粹德国东进后对波兰人的强制迁徙;然后,则是德国战败后,德人或德裔群体被波兰、捷克斯洛伐克反过来强制迁徙(格拉斯的小说《蟹行》写的就是这一背景下的“古斯特洛夫号”海难)。

作者总结说:“这些行为的行使……在1939年之前被看作是发生在小亚细亚与巴尔干半岛,即欧洲文明中心以外的恐怖行为。自从1939年开始,事实表明在欧洲文明的中心,人们也能够干这样的事。”

▲ 资料图:迁徙中的亚美尼亚难民

▲ 资料图:迁徙中的亚美尼亚难民

不过,韦勒的视野不免西方中心,只举了欧洲的例。这是个大题目,尽有许多他没有提及的事例。

比如,1940年代后期印巴分治,印度境内的穆斯林族群迁至巴基斯坦,而巴基斯坦境内的印度教、锡克教族群则迁至印度,此过程中的冲突和屠杀,至少造成50万人丧生、1000余万人无家可归;1970年代后期越南掀起排华浪潮,造成十万百万计的华人流亡,或向北返回故土,或入海另寻生路——这就是我们最熟悉的“投奔怒海”。这是向外的强制迁徙。

另如纳粹德国之于犹太人(早期),二战时苏联之于德裔及车臣人、卡尔梅克人,美国之于日裔,南非之于非白人群体,则可归为对内的强制迁徙。

很显然的,韦勒所谓“强制迁徙”,作为一种强迫性的种族驱逐行径,正是发生在现代史上的“徙戎”;同样显然的,“徙戎”不论发生在何处,总是如出一辙的悲剧,在政策上是野蛮的,在后果上是血腥的,它属于是现代史上最阴暗的段落。

这样,不论我们面对中古世界,还是面对现代世界,都有理由相信,“五胡”式的历史固然是一场悲剧,但“徙戎”式的历史仍是一场悲剧;甚至可以说,“五胡”式的历史是或然的悲剧,但“徙戎”式的历史更是必然的悲剧。20世纪的血泪记忆犹新,我们还能从伏魔殿里再释放出“徙戎论”的妖星吗?

在去年写的《“救生艇伦理”与华歆的正义》(《腾讯·大家》2015年9月10日)那篇文章里,我曾引据《世说新语》华歆、王朗在乘船逃难时对待求救者的轶事,质疑了欧洲人那种“政治正确”的救济难民政策,但这并不意味着,我就会赞同种族主义的驱逐难民政策。我愿意取其中道。

我以为,从国家内部的利益和安全出发,你可以做华歆,在开始时限制甚至拒绝接收难民/移民;但在难民/移民已经融入共同体之后,就不应又做王朗,把他们驱逐出境。“徙戎”式的策略,既不人道,也不明智,更易激化矛盾,使新的“五胡”时代成为一个自我实现的预言。

我不敢说,“徙戎”的悲剧一定不会重演,但至少,我们不可以做这出悲剧的导演。

▲ 资料图:涌入德国的难民

我们应承认一个现实:不论古代,还是现代,不论中国,还是欧洲,跨国人口流动的浪潮终不可能遏制,因此而触发的局部惨剧也不可能杜绝。事实上,即便没有难民/移民造成的惨剧,人世间也尽有其他原因造成的惨剧的,一个没有异族的世界,就一定更安全吗?挪威独行杀手造成的血腥,较之巴黎恐袭又相去几何呢?

过去本土学界有一种普遍倾向,认为中国古典文明独具强大的同化能力,故种族问题不那么严重。这种认识,不能说是错误的,但至少也是孤立的。按照阿拉伯史名宿伯纳德·刘易斯的总结,伊斯兰古典文明“引起我们注意的第一个特征,就是……所具有的独特的同化能力”(《历史上的阿拉伯人》第八章,马肇椿、马贤译)。

这么一对照,可见同化能力这回事,就既不是伊斯兰专有,也不算中国特色了。在我看来,如果说中国社会的种族问题不那么严重,那也是经过了漫长而痛苦的政治消化才臻于此的,未见得就是拜中国特种文化之赐。我们的古人面对种族问题,亦苦于应付,虽有不切实际的高调,但也有理性的观察、务实的态度,对于当今国际政治的困局仍有启示的价值。

这里试举一例:《汉书·匈奴传》载,王莽时欲伐匈奴,名将严尤明确反对:“臣闻匈奴为害,所从来久矣!未闻上世有必征之者也。后世三家周、秦、汉征之,然皆未有得上策者也。周得中策,汉得下策,秦无策焉。”

《资治通鉴》载,唐太宗时靺鞨入贡,太宗得意地表示:“昔人谓御戎无上策,朕今治安中国,而四夷自服,岂非上策乎!”但唐太宗一时的乐观主义很快就被打破了,大唐三百年,实际上始终困于内外的种族问题,晚唐罗隐的诗《塞外》“可使御戎无上策,只应忧国是虚声”,才代表了唐人的真正心理。

套用“御戎无上策”这个说辞,今天我们也不妨说:反恐无上策。我们必须承认,在极端主义浪潮还没有消退之时,不论“徙戎”与否,不论对难民/移民群体采取强硬还是温和的政策,都不足以剿灭恐怖活动;强硬可能是一种刺激,温和也可能是一种纵容,强硬或者温和,都不是绝对的善策。

▲ 资料图:古代匈奴人

那么,“五胡乱华”式的悲剧,“徙戎”式的悲剧,我们只能在两者之间选其一吗?

我的看法是:我们必须尽力避免两种悲剧——同时避免两种悲剧。对恐怖主义绥靖是错误的,但对种族主义放任也是错误的,只能选择最难的方式,在反恐的“硬”与包容异族异教的“软”之间保持平衡。消除极端主义,防范恐怖分子,自然是困难的;维系人道主义的底线,善待归化的异己族群,同样是困难的。

但我们别无选择,必得同时克服这两方面的困难。这是文明的挑战,是文明的考验,只有克服了这两方面的困难,文明才能自证其为文明。

确实,文明要比野蛮艰难得多,文明必须承担多得多的责任,既要抵挡野蛮,征服野蛮,同时又不能使自身沦于野蛮。唯其如此,才是文明之为文明,才是文明的荣耀之处。相反,假若只有以驱逐、虐待或隔离穆斯林的方式才能应付伊斯兰恐怖主义,那就不是文明战胜野蛮,只是野蛮战胜野蛮,文明一开始就已失败了。

从中国历史的经验来看,种族间的歧视、仇恨、冲突,终究得交给时间去解决,只有时间,只有长时段的历史,才能逐渐磨平种族的刺。种族间的相亲相爱,往往得经历既流血又混血的阶段。

在我们广东,近代有位旧派学者汪兆镛——他是汪精卫的胞兄,但在政治立场上,却跟汪精卫南辕北辙。汪精卫是革命派,是颠覆清室的功臣;而汪兆镛是遗老,忠于清室,耻食民国之粟,辛亥后避居澳门。

但这样一位抱残守缺的人物,对内保守,对外却不保守。其《澳门杂诗》有《竹枝词四十首》,开篇第一首云:“笑煞江郎论徙戎,种多白黑与棕红。中华民气休轻视,三百年来守土风。”自注:“澳中诸蕃麇集,种族不一。大抵西籍共六七千人,华人无虑五六十万矣。居人多沿旧俗,葡官不加禁制。”

可见他久住澳门,显然颇为习惯这个华洋杂处的社会,才会据今溯古,对传统的“徙戎论”付之一笑。

百年之后,地球小如村,我们不好比这位前清遗老还要退步吧。

(原标题:《作为现代史问题的“徙戎论”》)