文 | 杨渡

1958年胡适写下《容忍与自由》的时候,是为了缓和《自由中国》杂志与蒋介石的冲突。

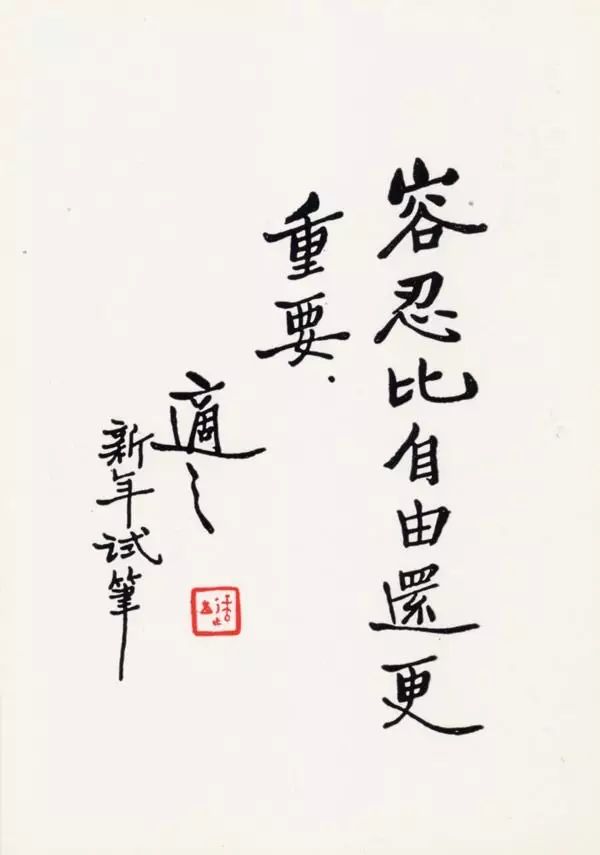

当时《自由中国》为文要求蒋介石不要连任第三任总统,否则会毁坏宪法,破坏民主制度。蒋介石极为不高兴。此时有人指控《自由中国》的读者投书冒用他人的名字,进行诉讼,造成很大的困扰。胡适明知这不只是“读者投书处理不当”这种编辑问题,而是当权者想罗致罪名的手段,于是苦口婆心,一方面劝蒋介石不要连任,一方面也写文章劝双方要学习容忍,因为“容忍比自由更重要”。

这一篇文章已成为20世纪中文必读经典。

年少时代读《容忍与自由》一文,我心中常有疑问:要求当权者有胸襟容忍社会异见,这是不错的,但他在文中为何再三致意,甚至举陈独秀为例,说明异见者也要学习容忍,不能坚持己意为是,而他人皆非,这未免搞错了对象。因为受压迫者只有忍受的义务,哪有什么容忍的权利?

当年殷海光也质疑胡适:以法治约束统治者的权力比要求容忍更重要,毕竟在现实上,冲突的根源往往在权力不受约束,而不是容忍与否这种“胸襟”层次的问题。

蒋介石与胡适的矛盾,都写在彼此的日记里。胡适不顾诸多政界大老如张群、陈诚等人劝告,不断劝蒋应公开宣布不连任,即使他没有总统的位置,也一样享有领袖的实质威望。蒋日记则写下:“其以何资格言此,若无我党与政府在台行使职权则不知彼将在何处流亡矣。”他甚至气乎乎地骂胡适:“自抬身价,莫名其妙,不知他人对之如何讨厌也,可怜其甚。”连“讨厌”这种情绪性的字眼都出来了。

胡适则继续当乌鸦,坚持做蒋的“诤友”,认定自己是“尽公民责任”。

但1960年1月15日两人在总统府见面时,气氛反而很平和。蒋介石对胡适不得不容忍,因为他外有“不可忽视的外国势力”的关注,内有学术界的高度声望。而胡适也体认到“诤友”只能言尽于此,说不说在我,听不听在你。

事实上胡适对蒋介石并非全然反对,而是有进有退。像蒋介石1960年3月连第三任选举时,胡适正生病住院,他意见上反对,依然请假出来投票,以支持蒋介石。这对彼此关系有一定的缓和作用。因此胡适免不了被雷震批评为“有一点投机”。

由于劝谏无效,蒋介石仍执意违反宪法连任,《自由中国》的雷震、傅正等知识分子于是与台籍政治人物如李万居、苏东启等人暗中筹组“中国民主党”,终于在1960年4月被逮捕,罪名是“知匪不报、为匪宣传”。以《自由中国》一贯立场,这根本是莫须有的罪名。

此时胡适正在美国访问,他以言论自由为论点,为雷震抱不平。但当局要罗致罪名,他也没办法。作为《自由中国》的创办者,他夹在权力者与受难者之间,明知冤狱,意欲救老友而无能,内心痛苦,实难言喻。最后他只能呼吁:公平司法审判。他甚至天真的相信只要有公平的司法审判,雷震有可能无罪释放。

整个审判当然是不公平的,其结果早已存在于蒋介石的一念之间。

最奇特的历史场景是:1960年11月17日,蒋介石决定了雷震覆判的刑期之后,尚未公布,却特别召见胡适。这一场过招,很显然的,蒋介石已经准备好了。

蒋介石先说:“去年某某回来,我对他谈起,胡先生同我向来是很好的,但是这一两年来,胡先生好像只相信雷儆寰,不相信我们政府。”

这话就厉害了,蒋介石一方面套交情,一方面把破坏交情的祸首推给了雷震和胡适的偏听偏信。胡适当然只能赶快澄清说:“这话太重了,我当不起。”还表明自己一向是独立自主不受人左右的。在这种情势下,胡适只能重申他自1949年以来对蒋的道义支持,希望以此换取领导人把对他的宽容,分给在狱中的雷震等人。他几乎是忍气吞声地在求情。

可悲的是蒋介石在其日记中是这样写的:“胡适之胡说,凡其自夸与妄语皆置之不理,只明答其雷为匪谍案应依本国法律处治,不能例外示之,使之无话可说,既认其为卑劣之政客,何必多予辩论?”

这一场会面,说白了,是蒋用权力在耍弄胡适,让他来卑屈求情,还偏偏不给,但他仍不能不敷衍胡适,因为外国压力很大,表面只能客气相待,所以只好在日记里发泄一通。

六天之后,胡适听到雷震覆判的结果,才知道上当,枉费他对蒋介石说了那么多,其实一切早已决定。当晚记者来访,他连叹了两次“大失望,大失望”。

可怜的胡适,相较于早期批评蒋的言论,他为老朋友求情的姿态,已经不那么“自由主义”,甚至显得衰老而苍白了。

他在致朋友的信中写道:“生日快到了,回想四五十年的工作,好像被无数管制不力的努力打消了,毁灭了,一个老朋友本月十四日八十岁生日,我写了顾亭林五十初度诗两句给他:远路不须愁日暮,老年终至望河清。”

1961年7月,雷震在狱中度过65岁生日,胡适以南宋诗人杨万里的《桂源铺》绝句题赠:

万山不许一溪奔,

拦得溪声日夜喧。

到得前头山脚尽,

堂堂溪水出前村。

这一首诗,与其说是生日祝贺,更像是对狱中老友的安慰。胡适一直对雷震心怀愧疚,他是反对党的提倡者,却无法保护反对党的组织者;现实的无力,仿佛也成为他心脏无力的反映,他的心脏病日益严重。1962年2月24日,胡适在主持中央研究院院士欢迎酒会时,突然心脏病发,当场倒下辞世。

曾参与《自由中国》的聂华苓后来说,在倒下的那一刻,胡适才终于解开他的“心牢”。何其悲哀!

一个在现实上无力的知识分子,只留下民主自由的思想种籽,和一个无法实现的梦想。他根本无法想象,后来蒋介石连了五任总统,变成一个在台湾戒严三十八年的独裁者,并且把权力传给了他的儿子,这与古代帝王何异?

可是从长远的历史来看,蒋介石两代虽然建设了台湾,却留下了独裁者的骂名,而胡适只留下了思想,却影响下一代无数知识分子,为台湾播下民主自由的火种。谁才是真正的有力者呢?

我少年时代读胡适事,总是很难理解一个自由主义知识分子怎么活得如此卑屈,向权力者求情,而且反过来劝反抗者也要有容忍精神,好像反抗者反而要包容当权者。

1980年代,我参加了反对运动,看过反抗者之间的批判斗争,那种至死方休的坚持与战斗,让人很难相信这是一个自由主义者的行为,那时才渐渐明白容忍为什么比自由更重要。因为每一个反抗者都有自我相信的“真理”,抱持着英雄主义的精神,才敢于冒天下之大危险,出来挑战无所不在的政治权力,对监狱横眉无惧,临万死而不悔。而这种相信自我正确的绝对精神,恰恰就是一种“我是真理,我是道路”的内在。它是不容忍、不民主的开始,也是独裁的根源。

对容忍精神抱持着高度的自省,容忍他人的异见,甚至是对自己的批判而不以人废言,不以帽子戴在他人头上,这恐怕是胡适一直想说的自由的真谛吧。

引用一句《容忍与自由》的话做结吧:

一切对异端的迫害,一切对“异己”的摧残,

一切宗教自由的禁止,一切思想言论的被压迫,

都因为深信“自己不会错”的心理。

因为深信自己是不会错的,

所以不能容忍任何和自己不同的思想信仰。

【作者简介】

杨渡 | 腾讯·大家专栏作者,台湾诗人、作家。