他硬着头皮,吻了一下几乎是陌生人的“妻子”的额头,手心全是汗。这是一场形婚的喜宴。在北京的朋友圈里,Rain已经出柜7年。新娘子“榛子”也是同性恋。Rain的亲友团从云南赶来,作为一个大家族的长子,对他来说,婚姻即使命。“走投无路。”在此之前,他已经拒绝了父母介绍的17个相亲对象。形婚,又称互助婚姻。指由男女双方组成没有任何实质内容的,形式意义上的家庭。这是一个庞大而隐秘的群体。美国的《大西洋月刊》撰文称,“中国越来越多的男同性恋者,正在通过新的方式适应传统的社会规范——与女同性恋者结婚。”

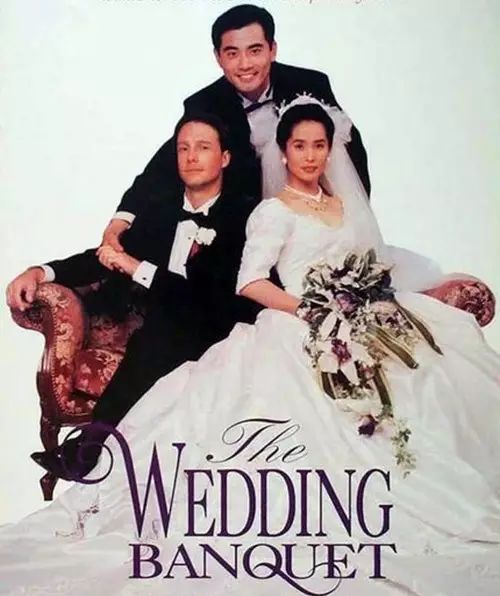

《喜宴》是1993年出品的一部同性题材电影,影片由李安执导。

当天出席婚宴的,大多是新郎Rain的父母、亲戚,新娘那边仅有的几个“亲人”,也都是Rain请来的朋友假扮的。宴请之前,新郎Rain和新娘榛子达成了一致:不拍婚纱照、不请司仪。榛子一头短发,体型偏胖,平日里常常是皮衣皮裤皮靴。她几乎不知道该怎么挑选婚宴的服装,仓促拽了两件衣服,一条裙子还是黑色的。Rain跑了很多服装店,给她选到一件绿色的礼服,花了4000块钱,可还是不合身。亲友们没有看到两人的结婚证。Rain半开玩笑地跟母亲说,“说不定以后还会换呢。”母亲对这个新娘子也不太满意,可儿子已经35岁了,能办一场婚礼,也算是了二老一桩心愿:没有结婚证这事儿只要别让爷爷奶奶知道就成。因为配合Rain的需求,婚宴产生的一切费用由男方出。但他也尝到了中国式婚姻带来的甜头:办了19桌酒,收获礼金15万元。父亲又再奖励给他50万。按照协议,这些钱都是他的。婚宴之前,Rain和榛子签了一份《形式婚姻协议书》,协议里明确了双方的权责和利益划分。简单说,“你的是你的,我的是我的,我俩没有半毛钱关系。”《协议》对遗产也做了约束。“另一方无权继承遗产,同时应出具书面说明其自动放弃该份财产继承的权利。”结婚证是断然不能领的,Rain明白,一旦双方领了结婚证,这份《协议》就变成废纸。Rain把形婚定义成“虚假的婚姻”。“一切都得是假的,工作、家庭、朋友、财产……”谎言

婚宴前的三个月,Rain认识了榛子。微博私信里,榛子也在寻找形婚对象。

征得男友的同意后,Rain开始和榛子商量具体流程,一起为“如何编造更完美的谎言”出谋划策。他早就想好了,“不能用正常婚姻的思维来套形婚,既然要撒谎,就要撒彻底,让这个谎言永远没有被揭穿的可能。”

某形婚网站的宣传图片。榛子从小生活在河北一个小镇上,来京闯荡后,在一本杂志做销售。她有自己的女友。Rain给榛子安排一个新身份:某大型国企的海外推广人,经常去国外出差,收入不菲。这样可以为以后“夫妻”聚少离多做好铺垫。他开始虚构“榛子”的家庭:父母双亡。以此杜绝以后双方家庭见面。但思来想去二人觉得不吉利,最后决定互相都说是“父母离异”。离异了,父母还怎么好意思去跟亲家见面?6月2日,在咖啡馆里,Rain抿了口绿茶,这是他讲述形婚经历起喝的第三杯茶。“什么都是假的,只有人是真的。”一个谎言抛出去,要用千万个谎言来圆,家人也不是没怀疑过。婚宴之前,Rain发给父亲一张榛子的照片,父亲敏锐的注意到女孩的无名指上戴了婚戒——那是她和女友的定情之物。父亲质问Rain:“她遇到你之前,是不是结过婚?”Rain用“以前她买着玩的,假的”为借口搪塞过去。“喜宴”当晚,他与榛子躺在同一张床上,两人背对着背,都远远地睡在床的一侧,他从未感到长夜如此漫长。那也是唯一一次共处一室。形婚一年,Rain和“妻子”榛子总共通过2次电话、见过一次对方的家人。“一次电话是因为她父亲去世了,她说自己工作太忙没法请假,让我代替她去送送父亲。”Rain说。他觉得这种要求是应该的,买了车票连夜到榛子家。另一次通话则是Rain麻烦榛子。他和他男友到瑞士去游玩,在母亲那里,得把男友换成榛子。他让榛子给“婆婆”打电话,好让母亲放心。双方似乎只有在这种欺骗父母的时候才需要通话,其余时间都只是陌生人。渐渐地,Rain发现,有形婚需求的群体,比他想象得更庞大。

“形婚贴吧”首页

在“形婚贴吧”中,仅6月19日一天,就有超过50人发帖寻找形婚对象。

发帖者大多是80后、90后,与普通的征婚帖不同,这些帖子里,对对方的相貌、学历等状况几乎没有提及,更多是“婚后是否同住”和“孩子”等问题。“这只是冰山一角。”Rain说,他在三年前就开始关注形婚群体。“形婚在中国是个比较隐晦的话题,没有太多资料可以参考。”2013年,Rain举办了第一次形婚培训,地点在刘家窑附近的一个60平方米的屋子里。这次培训共来了七八十人,男女对半,25到30岁之间的适龄青年居多,活动上半场主要从婚宴、两地走动、合租、生子四个方面讲述,期间还有律师配合Rain讲有关婚姻法方面的内容;下半场留给有意向形婚的同志自由交流。类似的公益培训,Rain前后举办过五六场,一共跟三百多人交流过。至少有两场培训,到场的男女比例在10:1左右。相比男同抱着必走形婚这条路的心态,大多数拉拉单纯是看看,“她们挺犹豫的,特别怕。供需之间不平衡,我不想白费劲儿。”如果说Rain的培训是偶尔可做的公益活动,Kevin的工作就是每天给同志介绍形婚对象。从事形婚介绍工作6个月,Kevin已经接手几百号客户。客户以南方人居多。Kevin发现,形婚介绍的成功率远比给普通异性恋介绍要高,她的客户说话非常直接,不合适绝不浪费时间。在许多同性恋者心中,形婚是应付父母的唯一出路。为此,他们宁愿付给Kevin每年1万8的会员费,也不会让不明真相的爸妈帮着找一个异性伴侣。可现实是,在中国,有80%的男同性恋,都找了性取向正常的妻子。一个被广泛引用和认可的数据是,在中国,约有1600多万女性嫁给了同性恋或双性恋的男子,而目前处于性活跃期的男同性恋者有2000万人。

张北川认为,男同进入婚姻,势必造成对女性权利的践踏。张北川,青岛大学医学院教授,这位国内最早研究同妻的学者感叹,“同妻的命运多是凄风冷雨,我已见到太多的痛苦和泪水。”一份历时三年跟访同妻群的社会学调查,也佐证了同妻的苦痛境地:“逾九成人遭遇过家庭暴力,三成人在婚姻中没有性生活,但仅有三成人选择离婚。”张北川说,“这已经成为一个无可回避的社会问题,但让社会真正接受同性恋,又是一个很缓慢的过程。”

十年前,苏冰给父母写了一封信,把信纸夹在一箱零食里,寄回了山东老家。四天后,父亲回了信息:信收到了,事知道了,你开心就好。她得到了父母最大程度的包容,此后每次回家都带着女朋友。但几年后,苏冰仍然“形婚”了。“形婚是为了父母好,如果我不这么做,他们就得面对邻居、七大姑八大姨们的闲言碎语。我不能把原本该自己承担的社会压力推给他们。”她一直尽最大努力,减少生活中的谎言和欺骗,多些真实和善意。苏冰父母对女儿婚姻性质的坦然接受,也给形婚丈夫省了不少事儿。“丈夫”根本不需要前去表演,过节时托当地的朋友送点礼物给岳父家。“每次去他家,总也记不住他家的门牌号。”靠在沙发上的苏冰顿了顿,笑了起来,每次到小区附近,她会去超市买特别沉的礼品,然后打电话给公公或婆婆,说东西太重了,麻烦来帮忙提一下吧。苏冰每年会看望公婆三四次,除夕夜会留在婆婆家过夜——公婆睡着之后两人会分房睡,早上五六点在公婆醒来之前,再拼到一张床上。在北京读硕士博士,现在是国有文化企业高管,至今苏冰形婚7年,她对自己的婚姻状态是满意的,而一些知情的亲友甚至羡慕她目前的状态。前几年,苏冰决定贷款买房,“婚姻”也成了必须面对的问题。按贷款政策,她可以轻松贷到最大额度120万。但由于“配偶”在北京的收入、个税、社保及公积金缴存都是0,以“家庭户”只能贷到105万。丈夫得知消息后,主动借给她40万,她只留了15万,还再三表示这钱“年底一并还清。”丈夫说,“别还了,算是我一点儿心意。”两人的年收入都不低,“对钱都没那么计较。”苏冰说,更重要的是,她也能感受到对方的善意,不像其他形婚夫妻那样冷冰冰。更多形婚者没有苏冰夫妇这样和睦,很多新的烦恼和风险摆在眼前。

电影《喜宴》海报。

在一次讲座上,Rain与一个准备形婚却坚持要孩子的听众大吵,“形婚就是要解决麻烦的,而不是让未来的麻烦越来越多!”孩子,是形婚者争议最大的话题。财产可以婚前公证,但孩子不能。李银河接触过一对形婚夫妻。“在一起一年多了,现在已经到了打算要小孩的地步,但是这一步出了问题。”李银河非常理解这种焦虑和纠结,她感叹,在中国,“家庭”的地位远高于“个人”,父母要抱孙子,这个愿望你无力拒绝。迫于重压,有的形婚夫妻只能“强行”生一个孩子——通过药物或者试管婴儿的方式。也有的不惜伪造一份“无生育能力医学鉴定书”,来彻底让家人死心。林海总结的数据是,“三至四成形婚夫妻,最后都以离婚收场。”孩子、财产、同性伴侣等问题,都可能让形婚出现裂痕。林海是国内某形婚网站的负责人,这家号称全国最早、规模最大的形式婚姻专业交友网站的公告板显示:目前,他们已有约39万名会员,“其中有4万多对找到形式婚姻。”林海说,5年来,会员人数翻了3倍多,纵然有风险,仍选择形婚的人还是越来越多。

十多年来,社会学家李银河都致力于推动同性婚姻合法化。从第一次提出在《婚姻法》中加入“同性婚姻”的条款起,随后几乎每年两会前夕,她都会委托关注此问题的人大代表或政协委员,将这份草稿提交上去。建议中,李银河指出,“据统计,男女同性恋人口在人群中会占到3~4%,在中国就是3900万-5200万人。由于没有同性婚姻法,这些同性恋者大多数会同异性结婚生育。”在张北川看来,“形婚”与“同妻”性质完全不同。只要不违背“自愿”和“无伤害”这两大原则。张北川把形婚形容为“一种夹缝里的反抗”。他说,“让社会真正接受同性恋是一个很缓慢的过程,形婚只是一种过渡。”“如果社会认可真的到了那个程度,那我还形个什么婚?”Rain说。

“中国同性婚姻登记第一案”的两名原告在法庭外。

今年的5月17日,在长沙,一对男同性恋者站到聚光灯前,互相交换戒指,当众拥吻,成为“夫妻”。虽然这场婚礼不受法律支持。他们曾是“中国同性婚姻登记第一案”的原告,尽管诉讼被驳回,他们反而坚定了在一起相守的决心。“他们是真的大勇敢者,而我只能用谎言来给父母一个安慰。”他还是看不清未来会是怎样的,也不知道哪一天,这根“救命稻草”,会成为压垮骆驼的那最后一根稻草。