走在戒备森严的莫斯科红场墓地里,没有什么比看到一群前苏联的领导人当中躺着约翰·里德更有趣的了。这个放荡不羁又才华横溢的美国人,作为唯一亲身见证了俄国十月革命,并写下《震撼世界的十天》的外国记者,不管他后来滞留在俄国所受的待遇是否如他所愿,他的埋葬地都是列宁能给外国人的最大礼遇。在模糊的葬礼照片上,一位黑衣女子姿容悲恸地伏在棺木边,她就是约翰的妻子、情人、冤家、战友和同志路易丝·布赖特。

▲ 路易丝·布赖特

事后,约翰的另一个情人,纽约著名沙龙女主人梅布尔·道奇在看过照片后忿忿地说:“她一定为这次摆拍准备了好久,站在那里本应该是我。”女人间吃醋难免,况且以路易丝一贯的行为主义作风来看,摆拍也不是不可能。但这位富有的女继承人显然忽略了一个重要事实,路易丝是冲过重重危险和关卡,长途跋涉,费尽几个月的千辛万苦,才从美国几乎偷渡到当时被封锁的俄国与约翰见上最后一面的。这种事,道奇无论如何也做不出来,唯有发生在路易丝身上才有可能。

这千里寻夫的桥段后来被80年代的好莱坞电影《Reds》拍得很壮美,路易丝是由红极一时、还没有开始演滑稽喜剧的戴安·基顿扮演,在这部主要讲约翰·里德的电影里,她完全被男主角兼导演兼男朋友的沃伦·比蒂掩盖了光辉,存在感不强。更重要的是,她的气质中规中矩,没有该有的风流不羁。

如果路易丝还魂转世,看到现今满大街穿着奇装异服,动辄背包旅行,把eat,love,pray当作人生信条的波西米亚女郎,大概会吐一口烟圈睥睨地说,这都是姐玩剩下的。早在1905年,她就已经穿着自己裁剪的古怪夸张的衣服在俄勒冈大学的校园“招摇过市”。那时候能上大学的女学生少得可怜,她第一个涂口红,带头谈恋爱,编杂志,提倡女子投票,特立独行,一时无二,新潮得仿佛从一百年后穿越而来。

路易丝·布赖特自幼父母离异,母亲新组的家庭里子女众多,无暇顾及她。父亲是个激进的政治记者,神龙见首不见尾,尽管路易丝始终不用他的姓,这位不靠谱的生父基因里那反叛和激烈的爱尔兰因子,仍在她一生中所有重大的选择里如影随形。

▲ 路易丝·布赖特

毕业以后,在婚姻是女性唯一出路的时代,她嫁给了波特兰一个体面家庭的英俊青年。作为一个出身普通的美丽女孩,这无疑是攀了门好亲,本应该为她的一生画上了完美句点,从此相夫教子,再无波澜。然而,她的人生却是在约翰·里德出现时,刚刚开始。

初遇时,在波特兰谁不认识谁的交际圈中,她是抑郁无聊的小城少妇,他是回家探亲的青年才俊。她觉得波特兰的居家生活正在埋葬她的青春和热情,限制了她的才能。他则已经在波士顿纽约见过世面,嫌弃家乡闭塞保守。在那讨论八卦的沉闷的上流社会餐会上,两人都视对方如与众不同的辰星,闪耀着理想主义的光芒,是唯一懂得自己的人。

▲ 约翰·里德和路易丝·布赖特

无疑,这是两人人生中最重要的一场相遇。尽管约翰在哈佛的时候就以风流韵事著称,但是这次相遇才让他觉得找到真爱;而路易丝则下了决心,将舒适安逸的生活抛在脑后,搬到约翰在纽约格林威治村狭小寒酸的斗室里。

▲ 约翰·里德

上世纪初的纽约格林威治村,大批文人骚客、政治活跃分子聚集,大家贫穷却很快乐,觉得世界时刻由他们指引方向。路易丝找对了气场,遇到了一群志同道合的朋友,既可以在思想精神上给予她裨益,同时还可以给她自由奔放的心灵以寄养。她不仅给报纸撰文,还参与戏剧创作和表演,并积极加入女权主义先锋领导的运动,还因此坐了三天牢。

与此同时,她和约翰结束了时髦的同居关系,终于结了婚,这却不能保证两人过上风平浪静的生活。约翰风流倜傥、热情洋溢,这热情没有只为路易丝一人停留,他终生周围女性不断,尽管两人说好“恋爱自由”,路易丝仍旧大为恼火;路易丝也不甘示弱,和当时初出茅庐,后来获得诺贝尔文学奖的剧作家尤金·奥尼尔发生了短暂恋情。但只消约翰一首短诗,她就立刻回到他身边,导致奥尼尔一度伤心欲绝,后来选择了一个和路易丝几乎长得一模一样的人做妻子,这是后话了。

▲ 剧作家尤金·奥尼尔

她真正的竞争对手其实是约翰的政治理想。比起女人,约翰更爱共产主义:他夜以继日地写稿办报,为工人福利四处奔走,为党派建立呕心沥血,时常被逮捕,在政治高压之下朝不保夕。相比之下,路易丝像个无足轻重的小女人,她不是革命者或政治家,在那时候甚嚣尘上的各种主义当中也没有找到自己的位置,他和同伴的高谈阔论她有时候完全插不上话,他复杂的各种斗争中她更是帮不上什么忙。

于是路易丝再度决定离开。这次她去了巴黎,给一个报纸当欧洲通讯员,决心开始新的生活,直到有一天,约翰发来邀请,正如多年前他邀请她去纽约一样让人无法拒绝:“准备好冬衣,和我一起去俄国。”

彼时的俄国红海一片,革命一触即发,马上就要改天换地。两人尽管佳偶变成怨偶,但心里却都清楚,在这茫茫人海中,唯有彼此有着一样桀骜不驯的灵魂,一样把世俗当草芥,把人生当一场华丽的冒险。

▲ 路易丝拍摄的俄国女兵

▲ 十月革命

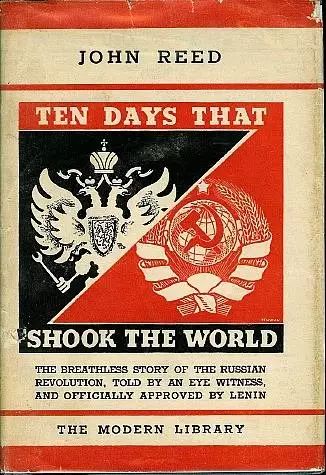

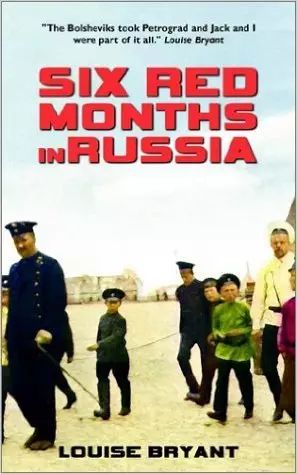

这对冒险家的俄国之行“幸运”地赶上了十月革命,革命与爱情就这样完美结合,促成了约翰·里德一生中最重要的著作《震撼世界的十天》和路易丝·布赖特的《在俄国的六个月》。他们同情革命,他观察分析局势鞭辟入里,她描述俄国重量级人物列宁、托洛茨基等如聊家常。这段珠联璧合是他们人生和爱情的华彩乐章。

▲ 《震撼世界的十天》封面

▲ 《在俄国的六个月》封面

回美国之后,深受鼓舞的约翰再度只身去了俄国,不过这次不再那么顺利,芬兰政府应美国政府要求,在过境的时候逮捕了他。经过交涉和谈判,三个月后他最终到达俄国。莫斯科的严寒却没有放过他,种种现状也让他感到幻灭,长期操劳、本就体质孱弱的约翰一病不起,于是出现本文开头那一段,路易丝冒生命危险来到俄国陪他走完了人生最后一个月,他在她的怀里咽下了最后一口气。葬礼上,路易丝悲痛得难以支持,几度昏厥。

▲ 约翰·里德的葬礼

▲ 约翰·里德在红场的墓

约翰·里德的故事结束了,路易丝的故事却还没完。几年后,顶着著名赤色分子遗孀的名声,她竟匪夷所思地嫁给了一个富有的政治人物,后来成为美国驻苏联第一任大使和知名反共人士的威廉·布利特。

▲ 威廉·布利特

婚后夫妇游历欧洲,是名流座上宾,一度风光无限,但路易丝再次证明自己不是阔太太的料,各种宴会很快让她感到厌倦和憎恶,于是她逃避应酬,酗酒,滥用药物,开始怀念那些不入流却真实可爱的艺术家朋友和我行我素的日子。这次她的对面可是位货真价实的政治家,他用铁腕解决了他们的关系,不仅把她赶出家门,还告她有伤风化,和一个女雕塑家搞同性恋。尽管真实性无从考证,但他如愿以偿,剥夺了她对唯一女儿的探视权,直到生命结束,她一直想方设法再见女儿一面,终究未果。

▲ 女雕塑家Gwen Le Gallienne,传为路易丝情人

失去一切的路易丝滞留巴黎,生活无着,孤苦伶仃,身体每况愈下,开始神志不清。关于她最后的这段凄惨日子,早年相识、当时正旅居巴黎的著名小说家毛姆把它写进其名作《刀锋》中,据说那个戏份不多但让人过目不忘的小配角苏菲·麦当劳的原型就是她。在小说里,一贯以辛辣讽刺著称的毛姆以少有的同情语调描述了一个敏感脆弱又聪慧善良的美国姑娘,失去深爱的丈夫和孩子之后对生命绝望,在巴黎过着放纵潦倒的日子,最后死在马赛冰冷的河水中。

路易丝真实的下场似乎也没好多少,1936年新年刚过,她被人们发现倒在巴黎郊区一个每天两块钱的廉价旅馆的楼梯上。她去世的几天后,她远方的朋友收到了一张明信片,字迹潦草:

“I suppose in the end life gets all of us.

...but never minding much.

If you get there before I do--or later--

tell Jack Reed I love him.

我估计最后我们都会被夺去生命,但这也不太有所谓,如果你比我早见到那一天,或者晚,告诉杰克(约翰的昵称)·里德我爱他。”

无独有偶,十六年前,约翰·里德的床头放着临终时写的最后的一首诗:

“To Louise

...Let my longing lightly rest

On her flower petal breast

Till the red dawn set me free

To be with my sweet

Ever and forever...

致路易丝

让我渴望轻轻地休息在

她花瓣般的胸前

直到红色的黎明给我自由

我和我的爱人将永远在一起。”

尽管有着曲折反复的过程,他们的爱情却难得地善始善终,仿佛上天安排了一出完整的脚本,让多少存心编造的爱情戏剧黯然失色。

有趣的是,大半个多世纪后的1998年,几个来自波特兰的美国人在巴黎郊区的平民墓地找到了路易丝的长眠地,墓体早已经破损不堪、辨识不清,并且即将要被清走。在群英荟萃的巴黎,人们自然不会理会这个已汲汲无名的异乡人。于是,她那几个素昧平生的老乡好心凑了点钱,整修安顿了她的墓,挽救了她再次漂泊的命运。她不知去向的遗稿,几经辗转收集,也于2008年被送回美国收藏。至此,她一生的颠沛流离终告结束。

从异乡到异乡,她如同波西米亚人,不是在出走,就是在出走的路上,永远决绝地放下现有的一切,逃离她所不爱的人和生活,甚至她所爱的人和生活,仿佛这样才能证明她的存在。可悲的是,如今在美国,无论是史学界还是民间,她的存在几乎被人彻底遗忘,更别说在她最终的停留地欧洲。和她有关的人们也已经不再流行,包括她的挚爱约翰。他的名字终究牢牢刻在共产主义历史上,至于路易丝,与她甚为相熟的著名政治活跃分子埃玛·高尔曼评价道:“她不是共产主义者,她只是睡了一个共产主义者。”当时政治文化圈子皆无异议,她的历史地位由此盖棺定论。的确,她从未像约翰那样热衷政治;也很难说她像情人奥尼尔那样热衷文学,她留下不多的文字并没有显出过高的才情;比起她最后一任丈夫,她对权力和地位也不甚渴望。如果说她是女权主义者,除了她确实没有做一个传统的家庭主妇,其他建树也有限,且终生是这几个男人的注脚,几乎没有独立出场的机会。她所有的追求也许是可以追求自由,在历史的尘埃里,她跌宕起伏的短暂一生像一个关于自由的隐喻,为了证明这两个字能让人走多远,和付出多少代价。

多少年少时哭着喊着追求自由的年轻人,最后都老老实实过着柴米油盐的日子。像路易丝这样敢于真正身体力行的,是需要极大的勇气和独特的心灵的。而自由如此虚无缥缈,无法界定,千百年来,无数像她这样的人也只能通过一次次的逃离,一次次的反叛来定义这个词的意义,而殊不知下一站也许似曾相识,也许就是当初拒绝的起点。在希望和失望的轮回之下,只能走向虚无。

很巧的是,毛姆的《刀锋》讲的其实也是个追求自由的故事,结尾处谜一般地令人惊讶,主人公在周游列国体验人生百态后,却出人意料地决定不再追问人生的意义,回到了故土。而更巧的是,小说里这位行踪不定无人理解的主人公的唯一知己,竟是所有人避之不及的荒唐堕落的苏菲——路易丝·布赖特的原型。而那个真实的路易丝,无论她是否情愿,由于她曾经最初叛逃就再未归去的故乡,她躁动不安的灵魂也得到了最终的安宁。

(本文最初写在莫斯科之旅后)

【注】原标题: 一个波西米亚女郎