▍一

咸丰六年,曾国荃出山带兵,成为曾国藩帐下一员大将。曾国荃以前没做过一天官,没带过一天兵,初出茅庐,居然毫不露怯,曾国藩对他的表现总体上是相当满意的。咸丰九年曾国荃进攻景德镇期间,曾国藩于六月初四家书中说:“沅弟在景镇,办事甚为稳靠,可爱之至。”[注1]

但是,曾国荃身上的缺点也非常突出。

曾国藩和曾国荃两个人的阅历大不相同。曾国藩是科举出身,做过十多年京官,兼过五个部的侍郎,在地方上也带兵多年,和无数地方官员打过交道。虽然自称“一肚皮不合时宜”,但是毕竟对朝廷、对地方、对军队,都非常了解。他人到中年,屡经挫折,久历风波,老成持重,往往事情一发端,他已经看到了结尾。

曾国荃则不过是一个湖南乡下土秀才,除了一趟北京,没出过远门,也没办过大事,毕竟年纪轻,见识窄,经验不足。

兄弟两人的性格也极不相同。

曾国藩晚年和秘书赵烈文聊天,谈到兄弟两人的性格差异。赵烈文说,你们两个人,一个特别谨慎,一个特别不谨慎:“沅师性直而喜事,师举动谨慎。”曾国藩凡事从风险角度考虑比较多,遇事做减法。而曾国荃总是无知者无畏,把事情看得过于简单,遇事做加法。曾国藩性格内向,喜怒不形于色,曾国荃则是炮桶子,有话藏不住,感情藏不住:“事机迫近,不无矢口之言,揆之不藏怒,不宿怨之义,视色取行违,不可以道里计。”也就是说,曾国荃紧急之时,经常口不择言。不过赵烈文说,这样的炮桶子性格也有好处,就是过后就忘,发完火第二天就好,比那些表面一套背后一套的人还是强。

因此兄弟两个做事,一迟一速。曾国藩做事迟缓,喜欢犹豫,必须深思熟虑之后才下决心。曾国荃则脾气火暴,拍板迅速,“任事之勇,为事之敏,亦世希(稀)有。”曾国荃曾自云:“我性暴躁,间或不驯。”[注2]这种性格缺点对带兵之人来说是非常危险的,因为军事上任何一个小小的错误,都有可能令人付出生命的代价。

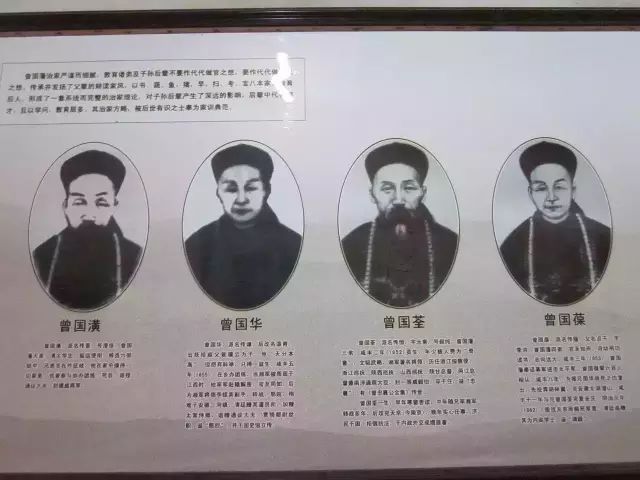

▲ 曾家四兄弟,图片源自维基百科

▍二

曾国荃还有一个缺点,就是过于争强好胜,因此和湘军其他诸将关系相处得也不好。

咸丰八年胡林翼曾给李元度写信,告诫他在外做官,不能任用亲人,这样会造成很多问题。为了增强说服力,胡林翼还特别举了曾国荃为例:

公可展垂天之翼,而培九万之风。既为地方官,则幕中可请友朋,不可以子姓昆季干预军旅。地方之事,即德亦怨,异日且必有冤不可言者,每年以养廉三分之一分惠宗戚,不可随营也。以涤帅之德之功,而人犹疑沅公,则阁下之族,必不可在皖南无疑。

“以涤帅之德之功,而人犹疑沅公”,这显然是指曾国藩重用曾国荃,在湘军内部引起很大争议。

虽然曾国藩在招兵发饷诸方面都已经对曾国荃百般照顾,曾国荃还是感觉不足,处处和其他将领争权夺利。同时,他又自恃大帅胞弟的身份,处处气焰嚣张。连曾国藩都敢动不动就顶撞,我们可以想见曾国荃当然更不把湘军其他将领放在眼里,甚至连曾国荃的亲兵仆从,都“颇有气焰”。

曾国藩在家书中这样批评他:

弟等每次来信,索取帐棚子药等件,常多讥讽之词,不平之语,在兄处书函如此,则与别处书函更可知已。沅弟之仆从随员颇有气焰,面色言语,与人酬接时,吾未及见,而申夫曾述及往年对渠之词气,至今饮憾。[注3]

▍三

曾国荃的这些缺点,显然会严重影响他的事业。因此曾国藩经常在家书中对他提出批评和规劝。

曾国藩经常批评曾国荃的一点是他性子太急,容易激动。比如咸丰七年九月二十二日信说:“弟性褊激似余,……幸息心忍耐为要。”[注4]

另一封信中又说:

弟性爽快,不宜发之太骤。

第二个经常批评他的是见识不广,器小易盈,有了点小成绩就心浮气躁,洋洋自得。见咸丰十年九月十一日信:

吾深以弟之意矜气浮为虑。[注5]

咸丰十年九月二十一曾国藩又说:“而弟与希庵皆有骄矜之气。”[注6]

咸丰十一年三月二十五日,在围攻安庆时,曾国藩还写信给他和另一个弟弟曾国葆,批评他们阅历不够,却又自诩聪明,轻下判断。凡事只能想到一个侧面,不能全面思考:

大凡人之自诩智识,多由阅历太少。如沅弟屡劝我移营东流,以为万全之策,而不知我在东流,若建德失陷,任贼窜入饶州、浮、景,我不能屏蔽,面上太下不去,是一难也;我居高位,又窃虚名,夷目必加倍欺凌,是二难也。沅弟但知其利,不知其害。此自诩智识,由于阅历少也。季弟近日料徽州之必克,料左军之必败,不凭目击,但凭臆断,此自诩智识,由于阅历少也。[注7]

也就是说,很多人自觉比别人都聪明,其实是因为他经过见过的事太少。你劝我从祁门移营东流,只看到了祁门地势危险这一面,但是没有看到我要是移营东流,饶州一带会陷入敌手这一面。曾国葆近日坚称徽州肯定会攻克,左宗棠肯定会失败,这两个肯定,也是因为阅历不够,轻下判断。

曾国荃在军中和许多人都发生过矛盾,每遇冲突,曾国藩就会提醒他多省已过,少责他人。他和严树森彼此不和,写信给曾国藩告状。曾国藩回信说,自古以来,共事之人,都难免相互倾轧争斗。在处理同事关系上,只能严于己而宽于人:

严公 (严树森) 长短,余所深知。媢嫉倾轧,从古以来共事者,皆所不免,吾辈当躬自厚而薄责于人耳。[注8]

曾国荃和并肩作战的彭玉麟关系处理得也不好。彭玉麟字雪琴,是湘军名将,曾国藩评价他为人是“光明伟俊”。他淡于名利,“素志雅不欲入官场”,清史稿说他“刚介绝俗,不通权贵”,最不尿的就是特权人物。看到曾国荃仗着哥哥的后台指手划脚,他心里很不舒服,对曾国荃也不假声色。所以两个人虽然并肩作战,关系处理得并不好。

同治元年五月十五日,曾国藩写信给曾国荃说,与彭玉麟处得不好,你要反思自己的原因,不要总说别人的不是。你总说彭玉麟脸色难看,其实你的脸色也是相当难看,只是你不自知而已:

雪琴与沅弟嫌隙已深,难遽期其水乳。沅弟所批雪信稿,有是处,亦有未当处。弟谓雪声色俱厉。凡目能见千里,而不能自见其睫,声音笑貌之拒人,每苦于不自见,苦于不自知。雪之厉,雪不自知;沅之声色,恐亦未始不厉,特不自知耳。[注9]

▍四

国荃一生功名,得益于老兄的指授安排居多。然而曾国荃从来只功劳记到自己的头上。虽然老兄比他功名高、事业大、经验多,但是他对老兄一直不是特别地佩服。和左宗棠一样,处理明快敏捷的他总认为曾国藩做事过于磨叽迟缓,提出的意见和建议过于“唐僧”。对曾国藩的批评,曾国荃虚心耐受的时候不多,在家书当中一一反驳的时候不少。曾国藩告诫他要遇事退让,不要处处争强好胜,要处理好与其他湘军将领的关系,他却说:

在军办事日久,过于纯良,每为人所欺压,又行不动,不得不倔强于强者之前。

也就是说,人善被人欺,在军队里为人过于纯良是办不成事的。

又说:

惟在军办事,若不趋功利一路,有时多窒碍难行。[注10]

因此我们读曾国藩家书,会发现一个有趣的现象。在诸兄弟当中,曾国藩对曾国荃的提携教导是最花心血,最不遗余力。但曾国荃却是几个弟弟当中最爱和曾国藩顶嘴的。虽然曾国藩对他百般特殊关照,他还是觉得不足。

比如我们来看下面这封信。

同治元年四月十一日,曾国藩写信给他说:

李世忠穷困如此,既呼吁于弟处,当有以应之。三千石米,五千斤火药,余即日设法分两次解弟处,由弟转交李世忠手。

此辈暴戾险诈,最难驯驭。投诚六年,官至一品,而其党众尚不脱盗贼行径。吾辈待之之法,有应宽者二,有应严者二。应宽者:一则银钱慷慨大方,绝不计较,当充裕时,则数十百万掷如粪土,当穷窘时,则解囊分润, 自甘困苦;一则不与争功,遇有胜仗,以全功归之,遇有保案,以优奖笼之。 应严者:一则礼文疏淡,往远宜稀,书牍宜简,话不可多,情不可密;一则剖明是非,凡渠部弁勇有与官姓争讼,而适在吾辈辖境,及来诉告者,必当 剖决曲直,毫不假借,请其严加惩治。应宽者,利也,名也;应严者,礼也,义也。四者兼全,而手下又有强兵,则无不可相处之悍将矣。[注11]

这封信是谈如何处理与李世忠的关系。

李世忠强盗出身,从捻军中率部降清,后又叛清投太平军,最后率所部四万再度降清,积功至江南提督。此人一贯横行不法,不脱强盗习气,因此极难相处。曾国藩写信给弟弟,教导他在与这类人相处时,在金钱和荣誉上多加推让,慷慨大方,不与计较。但是平时交往不要过密,不要建立私人感情,遇到原则问题,应该毫不退让。再加上自己手中握有强兵,不怕和他决裂,这样“则无不可相处之悍将矣”。

这番话是曾国藩一生的经验积累,有经有权,可谓高明之至。后世读者读这封信,大抵会认为曾国荃接到信后,一定会对长兄的话言听计从。然而事实并非如此。

曾国荃接到信后,回了这样一封:

李世忠部下虐民十倍于贼,欲为百姓作不平之鸣,须待与之相遇乃相事为之,然弟拟仍是忍他为正办。至于两妙诀,弟自度皆不能到,强兵如虎,非我力所能学者。挥金如土,从何处得金耶?[注12]

也就是说,你授给我的两个“妙诀”,一个也办不到。第一个,你让我用强兵震慑他,我的兵是一天两天就能强起来的吗?第二个,你让我在金钱上不和他计较,“挥金如土”,我又哪来的钱呢?意思是说曾国藩平时对他供饷还不够充裕。

不知道曾国藩读了这封回信,是什么表情。

【注】本文原标题为《曾国荃接读曾国藩家书后的反应》,未完待续。

注释:

[注1]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第485页。

[注2](清)曾国荃撰;梁小进主编,曾国荃集 五,岳麓书社,2008.09,第383页。

[注3]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第834页。

[注4]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第344页。

[注5]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第583页。

[注6]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第586页。

[注7]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第674页。接下来还有:“沅弟服狗逆善于寻间而入,而不知城贼数万,命悬呼吸,日日将官兵营盘一一看透,毫发毕露,仅留菱湖中段为城贼一线生路;沅弟不知为城贼之蓄谋久计,而认为狗贼之突来急计,是亦阅历少也。季弟急于出濠搦战,但料贼党之未必真悍,而不知官军之大不可恃,是亦阅历少也。”

[注8]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第821页。

[注9]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第833页。

[注10](清)曾国荃撰;梁小进主编:《曾国荃集》3,岳麓书社,2008年,第192页。

[注11]《曾国藩全集·家书》,岳麓书社,1985年,第824页。

[注12](清)曾国荃撰;梁小进主编:《曾国荃集》5,岳麓书社,2008年,第123页。