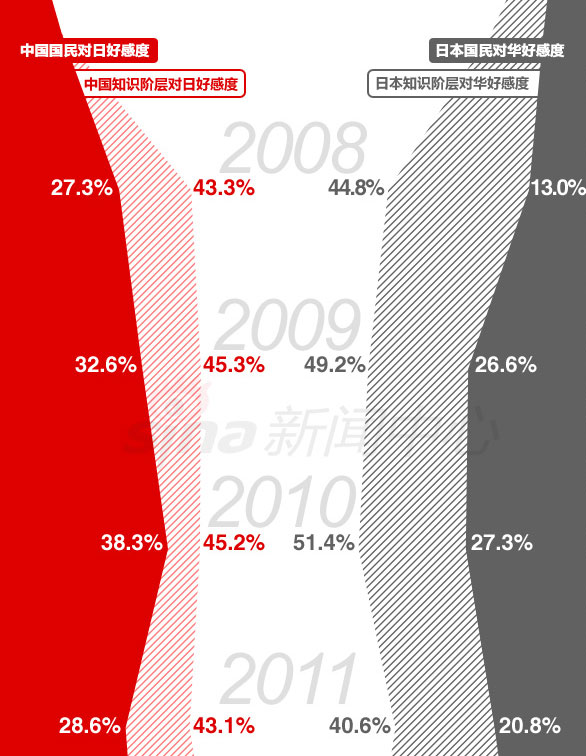

中日两国共同实施的“中日共同舆论调查”的结果显示,中日两国都有8成的公众对彼此“印象不好”,还有4成以上的中国公众和5成以上的日本公众 认为“中日 关系不好”。这个调查结果令人深思,但是我们必须正视。但另一方面,中日两国都有8成以上的公众认为,中日两国关系“重要”。这也是事实。两 国人民就中日关系的重要性问题达成了共识。

但是日本政府近年来一系列的小动作让中日间的关系难以向“友好”靠拢。2012年2月20日日本名古屋市长河村隆之当着到访南京市代表团的面,公然否认存在“南京大屠杀”。21日晚,南京市宣布与有着34年友好城市关系的 名古屋“暂停交往”。面对中方的强烈愤慨和严正交涉,河村隆之不但拒绝收回谬论,还厚颜宣称希望与南京保持友好关系不变。

美国重回亚洲的战略定位和中日综合国力的逆转,使日本的地位变得更加微妙,去年野田不顾国内的反对声音,宣布加入TPP(泛太平洋战略经济伙伴关系协定谈 判),把中美关系和中日关系推向更加复杂的境地。而对日本经济促进作用更大的中日韩自由贸易区却推进缓慢。双方的不信任会成为矛盾的主要层面。

有人将中日关系这种冷热二元并存,二律背反的结构扭曲现象概括为“政冷经热”,并将两国复交伊始的状况归纳为“政热经冷”。“政热经冷”意味着 上层领导积 极推动,下层民众并不热络,而“政冷经热”则显示现阶段的中日关系由下层积极推动,彼此各取所需,受理性主义支配。一言以蔽之,无论是“政冷 经热”还是 “政热经冷”都不是正常的国家间关系。【图解:互不顺眼的邻居】

1944年鲁思-本尼迪克特应美国政府之邀,对日本文化进行研究以便为制定对日政策提供帮助和科学依据。1946年,作者将研究成果整理成书《菊与刀》出版。 鲁思-本尼迪克特认为,日本文化有双重性,就像菊花与刀。菊花是日本皇家家徽,刀是武家文化的象征。日本人爱美而又黩武,尚礼而又好斗,喜新而又顽固,服从而又不驯,忠贞而易于叛变,勇敢而又懦弱,保守而又求新。 新加坡前总理、资政李光耀曾经这样评论日本:日本不是一个普通正常的国家,它是一个隐藏在“暧昧”表象之下,无论伦比的单一民族集团性和不择手段的进取性的国家。不管“菊花”也好,“刀”也好,都是维护大和民族共同体,进取扩张的手段――不同的手段而已。在日本人的世界里,两种截然相反的东 西, 构成了奇特的“互补”。 这种民族特性决定了这个民族在处理对外关系上服力不服理的原则,大唐强则臣服于大唐,美国狠则唯美国马首是瞻。对于这样的民族和国家,只有让它敬畏,才能在维护自己的利益上掌握主动。 而日本对中国的敬畏,早从甲午战争之后就已荡然无存。

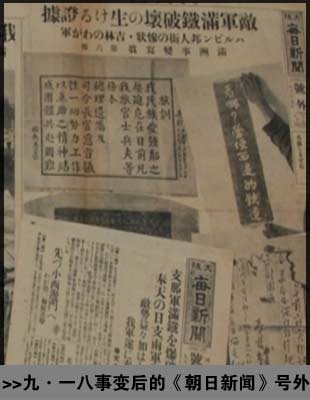

中日甲午战争以后,清朝割让台湾、澎湖列岛赔款2亿两白银。据统计,日本通过甲午战争所得的赔款及财物,总计约合库平银3.6亿两,折合日币5.1亿元,其数目是日本实际军费支出的3.4倍,也是日本当时全国年度财政总收入的6.4倍。 九一八事变时,日本军队1天占领沈阳,不到半年占领东北全境……尽管二战日本战败,但是侵华战争时面对中国军队势如破竹的情形相信会让很多日本人颇感自豪地追忆。这种情形下,他们会对手下败将心存敬畏吗? 靠什么赢得敬畏?答案只有一个:实力。同样和日本有岛屿领土争端的俄罗斯,其领导人登上有争议的“北方四岛”时,日本不敢出动力量阻止、抓扣,不是因为他们不想要这四座有争议的岛屿,而是实力不济,不敢将矛盾激化。 而在20世纪初爆发的日俄战争中,沙俄同满清政府一样,败于日本,但是革了沙俄命的前苏联、继承前苏联衣钵的俄罗斯都有着超级大国一般的实力。尽管日本身后有美国撑腰,但是对俄国人的实力也不得不敬畏。 对于《环球时报》9月12日曾发表社论《莫再幻想友好,认真对付日本》,社论指出:“中日友好的后来这些年,日本没少给中国添麻烦。当我们真将它设为对手之后,未来的麻烦未必就会更多。 相反,日本被美国占领后的表现以及它的对俄表现都显示,这是个欺软怕硬的国家。美俄都在战场上击败过它,余威尚在。中国已无法重复美俄的对日历史,但中国也必须以某种形式给日本一次完整的教训,彻底扭转它自明治维新以来对中国的蔑视。 中国在快速发展中,我们需要把力量攒足,并在某个冲突点上充分对日展示出来,重塑它对中华力量的敬畏。只有这之后的日本才会认真改变同中国打交道的方式,那时的中日友好或许才能重新开始。 这个过程如果顺利的话,大约需要30年左右。也就是说,今天的年轻人和中年人都有可能在有生之年看到日本对中国完全有别于今天的脸色。 睦邻友好是好政策,但它不是求出来、哄出来、让出来的。把日本当对手,比对它讲‘一衣带水’更有利于让它清醒。对中国来说,这也是对民意的契合。” 网传俄罗斯总统普京有句话:“没有实力的愤怒毫无意义。”赢得他国的尊重必需要靠实力上的绝对优势,经济、军事、科技、文化、国民素质、国家意志等各种因素形成的综合国力才是保障,而提高综合国力不是靠发泄情绪而是要靠踏踏实实地进步发展。

|